| 2009年12月 ブレーキ装置②

|

|

|

2003年8月にブレーキ装置①をアップして以来そのままだったのでその続編にした。当時の記事に「②がいつになるか見当も付かないが・・・」とあり、なんと6年後になった。 なぜブレーキ装置なのか。灰箱の干渉を検証した結果、ブレーキ機構を見直すほうが良策だと判断したからである。2003年当時は台枠にボイラーが搭載されていなかった。 しかし、前回ボイラーを搭載したことで板バネがたわんで車高が下がり、新たな干渉が確認されたのである。灰箱を作り直すのは簡単だが、いずれにせよ制動引き棒が干渉しているのは灰箱だけではなかった。車高の調整で何とかなる部分だが、干渉する可能性があるならベストをつくしたい。 そこでブレーキ機構を見直し、それにより灰箱の問題点も解消する。 |

|

|

新たな干渉箇所は板バネを固定するネジ頭である。わずか4mmほどのネジ頭だが第一〜第二動輪で干渉している。 新たな干渉の問題点となった板バネ固定ボルトも作図していなかった。 |

|

|

|

|

|

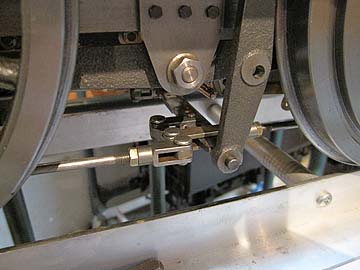

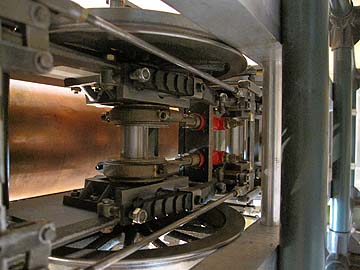

制動引き棒は制動梁と釣合い梁を串刺しにしているため、板バネ固定ネジの表で干渉するところもあれば裏で干渉するところもある。灰箱の問題を解決するだけでなく、軸動ポンプや他の機構のメンテナンスも考え、動輪と板バネの間を通すことにした。 こうすれば軸動ポンプのメンテナンス等も楽になるはずである。 |

|

|

CADでブレーキ装置全てを作図して慎重に位置決めをする。しかしかなり難しい。その理由は釣合梁の梃子比の問題があるからである。全ての動輪に均一な製動力をかけるために第一〜第三制動梁まで一定の比率でつりあっており、その為一つの位置を変更すると別の位置で干渉するという問題が発生したのである。最悪の場合はすべて1:1の比率で設計することを念頭に置いた。 結局第一制動梁はそのままで第二、第三制動梁を変更した。

|

|

|

|

|

|

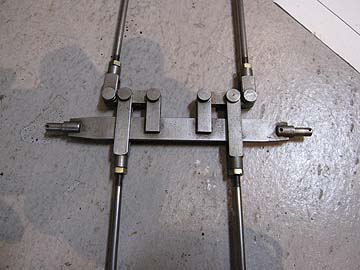

修正前↑ |

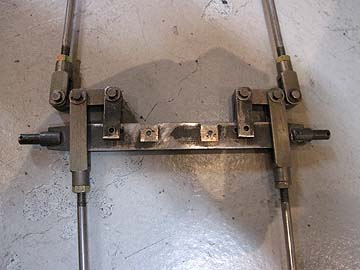

修正後↑ |

| 今回釣合梁ステーはネジ止めにした。全ての工作が終わるまで安心できない。外した釣合梁ステーをCAD上で確認した位置へ仮固定して穴を写し開ける。M2.6を使用した。

|

|

|

|

|

|

フォークエンドと干渉する根元をエンドミルでカット |

|

|

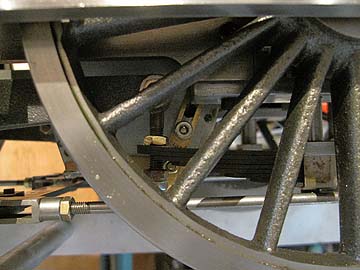

また、第二制動梁はかなり動輪側まで梃子が出てくるので制輪子固定軸の根元を少し削る必要があった。フォークエンドが干渉してしまうからである。第三制動梁は設計と間違えた位置に穴を明けてしまい、やり直している。 すったもんだの後、何とかブレーキ機構が再構築された。下左は第一動輪、下右は第二動輪、下中央は灰箱蓋開閉まで可能になった制動引き棒。 |

|

|

|

|

|

|

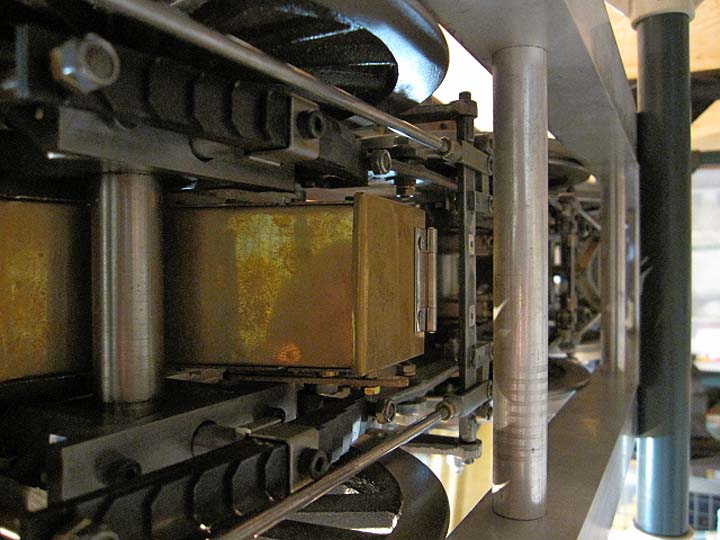

| 写真のように全ての板バネ固定ボルトを動輪側で逃げている。また灰箱も制動引き棒が板バネよりも外側に位置しているため無理なく開閉する。

灰箱を搭載する作業はこれまでの中でもっとも大変な作業であった。ここまで干渉が多い理由はとても簡単で、私の頒布会よりも前の会員はすべて上バネだったからである。下バネに設計変更されたことで問題が出たのである。 |

|

| ちなみに、灰箱の開閉は梃子を通すスペースがない(全くないわけではないが、給水配管を通すスペースを残す必要がある)ので、面倒だが動輪スポークの間からヘキサゴンレンチを通して開閉する方法にした。ま、このボルトの位置も軸箱守りと干渉して位置を変更したのだが! | |

|

|

|

|

開閉用ステンレスキャップボルト |

引き棒が良く見えます |

|

写真を良く見ていただくとステンレスキャップネジの上に穴が開いている。以前はここにボルトがあった。穴はふさいでいないので灰がこぼれそうである。 文章にしてしまうとこの程度の説明になってしまうが、制動引き棒の位置決めは本当に大変だった。しかし、灰箱が付いたので走らせるために必要な機能は給水配管・ボイラー配管・オイル配管だけになる。 |

|