| 2003年8月 第7回ブレーキ装置-①

・ ???

|

|

|

機関車側のブレーキは通常、停車しているときのパーキングブレーキとして使用される。 蒸気ブレーキは魅力的だが、本機関車は手でぐるぐる回す手動パーキングブレーキである。過去には蒸気ブレーキがオプションで設定されていたようだ。 今月もブレーキ装置として完成させ、一区切りつけることができなかった。理由は運転室床板が付かなければ固定できないパーツがあったことと、割りピンをムダにしたくなかったという理由である。 |

|

|

本キットを過去に組み立てたことがある人のアドバイスというものはこれ以上ないぐらい貴重である。そもそも、そのアドバイスが欲しくてこのようなHPをやっているのである。 ブレーキ装置もそのまま組んだのでは問題が発生すると聞いた。制輪子と制輪子吊が干渉して、車輪のRにぴたりと合う位置に組立ができないということだった。 その理由を解決すべく、まずパーツの吟味からである。 |

|

|

|

|

制輪子吊 |

センター穴 |

|

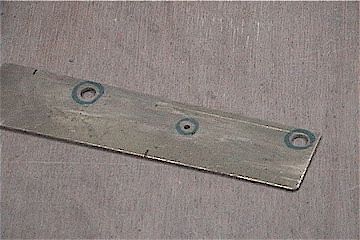

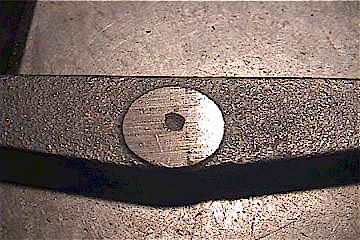

写真は制輪子吊である。なんとも贅沢なことに、このような部品にまで合わせ木型使用の鉄鋳物である。木型に穴あけようのポイントがつけてあり、機械加工面にもそのポイントが残っている。 しかし、この穴をそのまま明けてしまうと問題が発生する。木型が合わせ木型であるために表裏で派手にずれているものがいくつか見受けられるからである。また木型の穴あけポイントも砂から抜くときにずれる可能性がある。 まずは、全ての制輪子吊に同じ穴あけができるように穴あけ治具を作った。(下左)治具といっても板にガイド穴を明けておく簡単極まりないもの。 |

|

|

|

|

|

穴あけ治具 |

制輪子 |

|

青でマークしている穴の内、小さい穴が制輪子のガイド穴、大きな二つの穴がそれぞれ制輪子吊軸と制動梁穴になる。この時点で制輪子穴を設計より外側に0.5mmだけオフセットしておいた。理由は先ほど述べたとおり、制輪子吊と制輪子が干渉してしまうという理由である。 これをガイドにして穴あけをした。上右写真は制輪子である。素材は砲金鋳物で完全加工済みである。穴にリーマをとおすだけ。 |

|

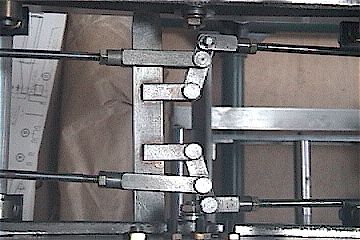

| 続いて制動梁を加工。制動梁は制輪子吊軸と銀ロウ付けする。スリットは加工済みである。私はフライス盤を持っていないのでこのようなスリット加工は簡単にできない。 | |

|

|

| 制動梁側にもスリットが入り、位置決めが簡単にできるようになっている。あまり考えずに銀ロウ付けした。あとから少しだけ問題が出たが・・・。銀ロウ付けの際に熱膨張でスリットが拡がり、極僅かに軸が傾いてしまった。 | |

|

|

|

制動梁 |

穴あけ、R付けしてからロウ付けする |

|

上写真左は制動梁。微妙に形状が異なるが、上から第一制動梁、第二制動梁、第三制動梁になる。下部の切り吹きは上右写真の制動釣合梁ステー?が銀ロウ付けされる。センタードリルでポイントしてあるほうが制動梁取り付け側。説明書によると穴あけしてビス止めしてから銀ロウ付けするように指定されていたが、面倒なのでそのまま銀ロウ付けした。 制動梁本体にも穴あけは必要だが、こちらにもセンタードリルでマーキングしてある。罫書きの手間が省ける! 制動梁に取り付ける釣合梁ステーおよび釣合梁はコーナーをヤスリで丸く落としておく。たくさんの数があるので穴位置をそろえて串刺しにし、いっぺんに鑢をかけた。(下左) |

|

|

|

|

制動釣合梁 |

失敗 (+_+) |

|

一方、上右写真は何をやっているのかということだが、これは失敗をリカバリーしているところである。 写真はその発掘作業の様子。簡単な工作でも一旦失敗するとリカバリーに時間がかかる。幸いにもこの後、無事ドリル刃をぬくことができた。 |

|

|

台枠後部には制動腕軸支えがつく。これも鋳物でパーツが来る。左右対称の位置に穴が来なくてはならない。それでいて台枠の取り付け位置も左右同位置でなくてはならない。 手順を考えて、まずは片方の制動腕軸支えを台枠に取り付け穴を写し開け、さらに二枚重ねて穴を明けた後、腕軸の穴を開けた。これで理論上は左右の取り付け位置が一致してスムーズに軸が回転するはずである。 |

|

|

|

| しかし実際に取り付けてみると制動軸の動きがあまりよくない。鉄同士ということが理由と考えられたので、穴径を拡大し、真鍮ブッシュを打ち込んだ。設計図をよく読むと昔は真鍮ブッシュが入るようになっていたようだ。 ブッシュがなかったということはリストラの一環だろう。 |

|

|

真鍮ブッシュ植え込み |

|

|

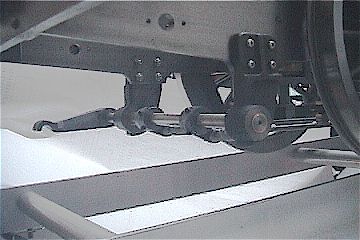

テンダーにブレーキを組み込んだときに一番頭を悩ませたフォークエンドだが、キットの場合は最初から加工されたものが入っているのでそれを単純に組み込み、ピンを差し込んで組み立てるだけ。ピンの留め具にはE型留め輪が使用されている。(下左) |

|

|

|

|

引棒とフォークエンド |

制動軸と制動軸腕 |

|

ピンが一本不足していたので旋盤で削って同じ物を制作した。(上左写真一番上のピン) |

|

|

|

|

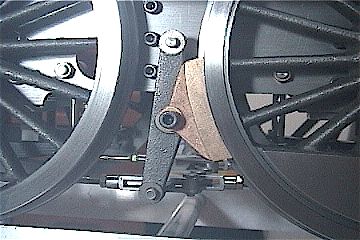

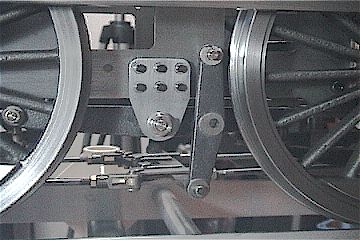

制輪子吊と制輪子 |

制動梁と制輪子吊 |

| これでブレーキ関連は運転室内のものだけになる。蒸気ブレーキを自作しても面白いかな・・・とも考えてはいるが。

|

|

| お遊びで庭園鉄道用の信号機を製作した。天気の悪い日が続き、塗装した写真が撮影できなかった。 | |

|

|

|

|

|

←カメラの三脚に取り付けてみたところ |

|

縮尺3分の1で、レーザーカットと板曲げを外注した。電気配線は100V電球なので免許者でなくてはできない。つまり本人がやるのはビス止めと接着だけ! 柱との固定はU字ボルトで締結する。制作は簡単で、ひさしを3mm厚のリングにはんだ付けした後(上右)、接着剤で面板に取り付け、後はビス止め。ランプ表面をそのままレンズにしたため、ソケットが製品指定になってしまった。 まあ、「易くて(安くて)簡単」を優先した結果である。 |

|

|

|

|