| 2010年1月 ブレーキ装置③

|

|

|

前回の工作で台枠側のブレーキ装置が完了したので、最後に残った操作系を工作した。運転室からハンドルを回すといくつかの梃子を介して制輪子を締め付ける。本物で言う手ブレーキのことである。 実機の8620ではテンダーに設置されているため、本物志向の人には目障りな機構になる。助手席側床下に派手にパーツが取り付けられる。 ハンドル塔は完成済みになっているが、セントラル鉄道のB10との共通パーツであるため全長はかなり長い。 |

|

|

|

|

|

右加工前、左加工後 |

|

| 送り返すほどのものではないため、早速2段ランボードになった誤差29mm分短く加工した。加工中の写真もないが、円筒形のパイプにハンドル軸が突き刺さっている構造になっているため、パイプ、軸を29mmカットして、ハンドル軸はダイスを立て直した。

|

|

| ハンドルの取付位置はあらかじめ床板に穴が開いており指定されている。キャブ床板は作り直さず純正品を使用しているため、正しい位置に加工されているかどうかを確認した。 | |

|

|

|

図面は運転室助手席付近を上から見た図である。左が進行方向、右がテンダー方向である。水色のパーツは制動腕である。手ブレーキハンドルを回すと制動腕が引き上げられ、制動軸が回転し、制動引き棒が引っ張られ、制輪子を締め付ける。 図面のように、前後方向に0.5mm、左右方向に1.4mm誤差が出ている。セントラル鉄道にしては上出来である。(実は後に上出来でなかったことが判明するが・・・)前後方向の0.5mmは手ブレーキ塔の下に付くユニバーサルジョイントにより充分吸収できる誤差である。左右方向の1.4mmはこれ以上台枠側に寄せて取り付けることができない(図面上はできるが、制動軸吊があるため。作図していない)ため、制動腕の台枠側を旋盤で削ることにする。このパーツの左右方向はきっちりと中心に位置しなければ問題が出る。 写真を残していないが、制動軸と同径のシャフトに制動腕をネジ止めして旋盤で処理した。 |

|

|

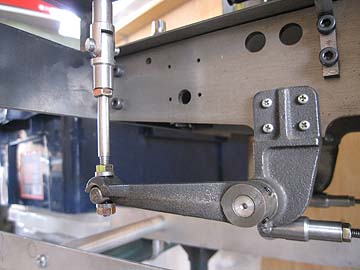

制動腕とブレーキ塔を締結する部分はなかなか面白い構造だった。文章で説明しようとすると複雑になるため写真で・・・。(下左) 制動腕の振りしろ分、長穴加工する。説明書では「ドリルで揉んでください」などと書いてあったが、鋳物は硬いのでそんなに簡単には行かないだろう。長穴は制動腕が移動するおよそ10°分で良いようだ。フライス盤がなかったら頭を使わなくてはならないところだが、2枚刃エンドミルで一発だ。

|

|

|

|

|

|

締結部分完成写真 |

長穴加工 |

| 締結部に見える丸棒にはシャフトが貫通しており、ねじ切りされている。さらに上下のナットで固定されており(ダブルナットのような効果が得られる)シャフト自体は回転しないようになっている。制動腕の上下に対して円弧運動するだけである。もっと簡単な方法もありそうだが、見た目はメカニカルで悪くない。 | |

|

|

|

|

続いて床板よりも上のハンドル部分の加工を行なったが、図面で指定されている寸法で手回しハンドルを加工すると、図面で確認するまでもなく運転室後板と干渉する。 |

|

|

|

|

|

運転室後板とハンドルの干渉 |

|

| 最近は全ての部品を疑って仕事にかかるようになっているので特に驚くに値しない。

|

|

|

さて、1月9日、10日、11日と静岡市では鉄道博?(だったかな・・・よく覚えていない)という鉄道模型のイベントがあり、たいした期待をせずに訪問してきた。 ライブメーカーではアスターホビーが出店しており、動輪のキズ物などのジャンクパーツが販売されていた。おまけに新製品のEF58を間近で見学できたことも大きかった。 私が所有しているC11は燃料の出が悪く、すぐに失火する症状がでていた。 バーナや従台車を外してエアを吹き込んで点検し、再度組み立て。アスター自慢の仮設運転線で試運転したところ、快調に走ってくれた。実に8年ぶりの走行だった。 ライブを運転するということは今の私にとってかなり難しいことだが、このように年一回のイベントで周回線を開放していただけることは大変ありがたいと思った。 「皆さんどうせ混んでるだろうと思われているのか、あまり走らせてくれないんですよ。我々としてはお客様が楽しく運転しているところを見ていただくのが最大のパフォーマンスだと考えているのです。」(アスターホビー談) ひたすら感謝、感謝で会場を後にした。ちなみに、会場にはD51ナメクジが展示してあり、これには本当に参ってしまった! |

|