| 2017年6月 短期集中!バッテリーロコを作る ①

|

|

| 4月の記事で自用地に30mのレールを敷設したことを報告したが、やはりレールがあると走らせるものが欲しくなる。子供たちに遊ばせる段階で蒸気機関車という選択はないので短期集中プロジェクトとしてバッテリーロコを作ることにした。

だいぶ前に某メーカーから3.5インチを5インチに改軌した下回りをいただいていた。2軸チェーン駆動の台枠、モーター、車輪である。私は電気のことはさっぱりわからないので、いろいろ経験者から話を聞いたうえで、できるだけ簡単に、短い期間で完成するものを作ることにした。 |

|

| 小型のバッテリーロコは、車のバッテリーを使うことを前提にしてしまうと、車両の大きさに対してバッテリーが大きすぎてちっともカッコよくない。いったいどこにバッテリーを積んでいるのだろう?と疑問に思わせるような形状にしたかった。

で・・・・このバッテリーを選択するのに結構な時間がかかってしまった。結局は秋葉原のネットショップ、秋月電子で12V12Aの小型バッテリーを2個購入した。このバッテリー専用の機関車になるが、なんとか機関車に収めることができそうである。 モデルは地元の清水港線三保駅跡に保存されている日本車両15tである。 |

|

|

|

| 撮影はかなり前・・・フィルムカメラなので2000年より前だと思われるが・・・ 既存の台枠は実写と比べて幅広になるので、同じ印象にはならない。また、運転席側を前にして入れ替えをすることを前提にしているので、運転台の下が10センチほどのステップを兼ねた段付き加工がされてる。これを再現すると短期集中プロジェクトにならないので簡素化する。また、ハンドレールやつかみ棒も単純な形状にして既製品を使う。 あと、今回最大の挑戦は主要構造部に構造用接着剤を使用してボルトナットを使わないようにする。ボルトナットは装飾で使い、運転台そのほかの構造物はすべてアルミアングルを接着して組み立てる。つまり、ボール盤もほとんど使わないのである。 |

|

| 以上を前提にバッテリーの搭載位置を先に決め、そこからボディの寸法を算出した。バッテリーは秋月電子のWP12-12である。 サイズは縦15cm×横10cm×高9.5cmでかなり小さい。一つはボンネット内に縦に配置、横は運転台内部に横に設置する。 スイッチャーの特徴は窓の多さで、前後左右の視界をよくするために窓枠は細く、窓の数自体も多い。ここからバッテリーが見えると興ざめなのでそこは十分注意した。 そして、設計結果からレーザーカット、曲げ加工を発注した。曲げ加工は屋根とボンネットである。ボンネットは運転台前板へ10mmめり込む構造にした。取り外しの旅に塗装がはがれるが、隙間をできるだけなくしたかったのである。いつも外注をしている岩本鋼板工業ならこの手の曲げ加工は完ぺきにできる。 また、カプラーとハンドレールノブは動輪舎へ発注した。操作系はモデルニクスへ発注した。 |

|

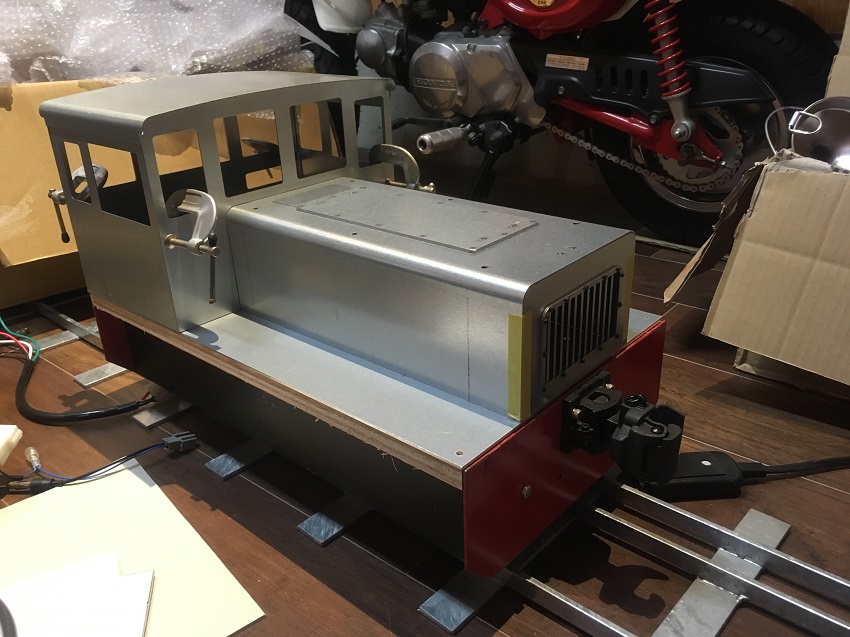

| 発注した部品の一部。枠のような部品は窓のHゴムである。張り付けして再現する。スリットの開いたパーツはボンネットサイドの点検口蓋である。 同じ形状・寸法の物を表裏交互にひっくり返してボンネット横へ接着剤で張り付けする予定。 かつては真鍮アングルを多数使用していたが、今回は2液性接着剤を使用するので材料ははんだ付けのできない材料でも問題なく、ホームセンターで簡単に入手できるアルミアングルを使うことにした。 下は外注パーツ大物をバイスと紙テープで仮組したところである。運転台とボンネットの下には2.3mmの床板を設置して、この板にアルミアングルを接着し、運転台とボンネットはアングルにねじ止めする予定。バッテリーメンテナンスの都合である。 また、床板の下には12mmの合板が確認できると思う。この合板はスペーサー的な役割、バッテリー固定の都合で設置した。 |

|

|

|

|

仮組して全体像を把握 |

|

| 仮組でほぼイメージ通りであることが確認できた。設置が難しかったのがカプラーである。レール上面から100mmの位置に取り付けなければならないので上側の固定ネジが前端張りにのみ固定される。前端梁は2.3mmなのでネジは何とか立てることができる。 一方、下側のネジは台枠本体にネジ山が建てられるので、全体的な強度的には問題ないと判断した。 いずれにせよ、多客を扱うような車両ではない。 動輪舎のカプラーを購入したのは10年ぶりぐらいだったが、素材が変更されており以前よりも良くなっていた。逆にカプラー座の穴あけ精度が悪く、上下左右の穴の位置がバラバラであった。 |

|

|

・・・・・短期集中で工作する!と宣言したにもかかわらず、工作はここで再び中断してしまった。この翌月に、急遽実機の蒸気機関車を取得することになったからである。そして足久保鐵道株式会社が実働を始めたわけである。 この工作の続きは、2021年5月となった。 |

|

|

|

|