| 2012年6月 T5の設備改善と試運転

昨年10月に運転して以来放置していたT5を本年5月に行われた年一回のイベント運転会に参加するために点検したところ、再び多数の問題が判明したため、その改善を行った。 これらの修繕のため5月の運転は見送り、ようやく6月24日に試運転にこぎつけたためその結果を報告しようと思う。 昨年夏に発生した軸動ポンプエキセントリック緩みによる軸動ポンプの噛み込みの影響は甚大だったようである。 前回の修理時にしっかりと締めこんだが全く効果がなかったことになる。 エキセントリックを交換するとなると、動輪を車軸から抜き取る必要があり、大工事になってしまう。この工事を行うと8620の工作はさらに先送りになり、運転台車の工作はもっと先送りになる。 T5は全分解する必要があるが、最低でも8620が快調に走るようになってから行わなければならない。再び仮補修という形態でだましだまし運転するしかない。 今回の工事は機関車の下から加工を行ったため写真がほとんどない。(手も顔も油でべたべたになる)そのため文章が主体となってしまった。 |

|

| ポンプ系の修理の際はボイラーを下ろしたほうがよいのだが、時間の問題があるので、必要最小限のパーツを外し、改修工事を行った。メニューは以下である。上写真はサイドタンクと運転室を外したところである。 2000年前後の復活工作記ではサイドタンクと運転室の工作を紹介しているが、当初よりサイドタンクと運転室を一体で組み立てているため、取り外す際にも数本のボルトとナットを取り外すことで簡単に取り外すことができるようになっている。 ここまでの作業はわずか数分で可能である。 取り付ける際にはタンクと運転室を別々に取り付けることはできない。先にタンクと運転室を一体締結してから機関車本体に取り付けるように設計変更してある。 工事メニューは以下である |

|

| 1.エキセントリックの弛緩防止対策 | |

| 2.タンブラーを新品に交換 | |

| 3.軸動ポンプダストブーツ交換 | |

| 4.シリンダー排気膨張室にオイル抜き穴を加工 | |

| 5.軸動ポンプリターンパイプを右タンクから左タンクへ変更 | |

| 4と5はずいぶん以前から計画していたができなかった工事である。ついでに実行することにした。 まず、4のオイル抜き穴であるが、T5は煙突からのオイル吹き出しが深刻で、メガネは一瞬で油まみれになり、運転後の体の匂いもひどく、乗客にもずいぶん迷惑をかけていた。 同じ形式であるS6の初期型も同様である。これらの後継機種であるC21は排気膨張室にオイル排出穴が設置され、パイプで排気膨張室のオイルを軌道外へ吐き出す構造になっている。 今回の工事はエンジンを車載状態で加工するため、穴のみ開口することにした。 5は私の設計ミスが原因である。2000年の工作記でも紹介しているが、機関車の全幅を左右5mmずつ詰めたことにより、ハンドポンプの設置位置を左から右へ変更している。そのため、軸動ポンプの給水は左タンクから行い、右タンクへリターンをするように変更したのであった。 当初はこれが重大な問題を引き起こすとは思わなかった。 やはり基本は吸ったタンクへ水を戻さなければならないということである。激しい運客の際にはすぐに水タンクが空になるため、非常に大変だった。 本来ならサイドタンクの配管を左右入れ替えるだけでよいのであるが、※諸事情からこれはできないため、リターンパイプを作り直さなければならない。 ※説明が大変なので・・・ま、できないということです。 |

|

| 最初に軸動ポンプ関連から・・ | |

| OSのカタログでタンブラーを購入したが、カタログ価格よりもかなり高くなっており驚いた。およそ1.5倍の値上げである。請求書を見て自作するべきだったと反省した。ま、自作するといつ完成になるかわからないので良かったとしておこう。

タンブラーを台枠下から分解し、エキセントリック芋ねじを緩める・・・というか既に緩んでいたので抜き取り、その穴からブレーキクリーナーを吹きこんでエキセンと車軸を洗浄する。ハンドドリルで芋ねじのあたるところをわずかに皿もみする。 文章で書くと簡単だが、機関車の下に潜り込んで作業をするのはかなり厳しい。なんせ油やドロが平気で顔に垂れてくる。私は頚性めまいを持っているので吐き気とも戦わなければならない。 クリーナーが乾いたらロックタイト638を車軸側に塗布して芋ねじで再固定。芋ねじの先端は車軸の皿モミに刺さっているので、芋ねじにもロックタイトを塗布した。これで緩むようなことがあればもう車輪を入れ替えるしかない。 |

|

| 3と4は写真を残していないが、コッぺルプロジェクトのシリンダーの写真がぴったりだったので再掲載した。 | |

|

|

|

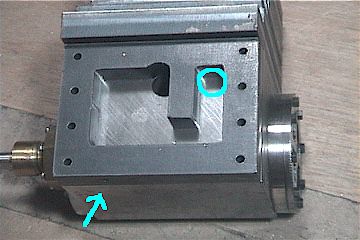

| やや見えづらいが青矢印のところへ2mmの穴をあけた。T-5のエンジンもほぼ同じような排気膨張室をもっている。レール内側へオイルを排出する。 加工は機関車を台に乗せて、台の縁ぎりぎりまで第一動輪を引き出して下からポンチを打ち、電動ドリルで開けた。ケガキができないので目測で左右同じ位置へ開口。 この加工は一番効果を確認できるので楽しみである。 |

|

| 最後の加工はリターンパイプの移設である。パイプの長さが全然足りないので、在庫で持っていた4.0mmの銅パイプにフランジを銀ロウ付けして旋盤加工した。

何年も前に英国からネットで購入したパイプベンダーを使ってみようと箱を開けてみたが、当然ながら説明書きはすべて英語なのでさっぱり分からない。ためしに使ってみたが、思った寸法に曲げることができなかったので、今回は使用を見送って手曲げで対応した。英国製のメタルベンダーはきれいに曲がるが、目標とする寸法に加工するには相当な練習が必要となりそうだ。 大変なのはサイドタンクの加工で、運転室前板とサイドタンクにぴったり一致した位置に貫通穴をあける必要がある。これも慎重に位置決めする必要があるが、面倒なので運転室前板に適当にあけた穴を利用して写しあけにした。運転室を作り直すときに若干面倒になるが、まあ良いだろう。 不要になった右側タンクの穴は真鍮板にバスコークを塗って張り付けた。 |

|

| 作り直したパイプを取り付けて、サイドタンク蓋の位置までパイプ長を調整しカット。これにより運転中にサイドタンクのふたを開ければリターンしているかどうかを目視できる。

残念ながら肝心の完成後の写真がない。 |

|

|

試運転も兼ねて、運転会に参加した。 実は、クラブに加入したのである。場所はつくで高原模型鉄道クラブである。知恵と努力と工夫で作られた手作りのクラブレイアウトである。脱帽の一言。 静岡から愛知県作手村まではかなりの距離があるが、第二東名高速道路はまさしくこのクラブに加入するためにできたともいえる程アクセスがよい。私の家から第二東名のインターは自転車で行ける程度の距離なので、時間的にはあっという間である。 ちなみに、大井川鉄道へはわずか35分で行くことができる程便利である。 |

|

|

|

|

右手前:長男。中央:私。左:嫁。足だけ見えているのは次男 |

|

| 今回の運転会は準備もばっちり、客車の補修もばっちりで運転が待ち遠しかった。毎度毎度急に参加を決めて、いつ決行中止になるかにびくびくしながら参加をしていたが、はじめて余裕を持って参加ができた。

レイアウトについての説明はまた別の機会にするが、素晴らしいレイアウトである。 客扱いしながら修正箇所を確認したが、すべて問題はなかった。 移設した軸動ポンプリターンパイプも問題なかった。給水量はこれまでの1/10以下の回数になり、運客が非常に楽だった。いままではタンクに給水した水のほとんどが無駄にこぼれていたが、2001年に復活して以来、最も給水回数が少なかった。 もともと、サイドタンクの容量は純正のT5よりもかなり増量しているため、このぐらいの効果があってよいはずだった。 油の飛散、給水回数の激減、機関車の調子。どれも完璧だった。 やれやれである。これで工作に打ち込めるというものである(笑) |

|