| 2010年10月 乗用台車の製作④

台車の一部パーツおよび総組み立てが終わっていないが、座箱を先に製作することにした。理由は9月19日、20日のクロスランド小矢部の運転会に参加するためである。 台車は「側受け」、芯皿の「滑り材」の加工が残っているが、万一工作が間に合わなくてもボルスターと座箱梁受けの設置面積が大きいため、何とかなるかもしれないと判断したからである。 |

|

|

座箱はホームセンターでパネルカッターを使ってカットすると安くつくが、今回は座箱の形状がやや複雑であるため、加工時間を短くする意味でもレーザーカットで外注した。 レーザーカットであれば曲面カット・ななめカット、くりぬきが簡単なので手間いらずであり、ショット加工により穴あけ位置も付けることができるのでケガキをする必要がない。 |

|

|

|

| 上左はカットした耐水合板である。あらかじめ耐水のために塗装してあるので楽である。サブロク合板一枚800円程度である。写真のように穴を抜いたり、曲げ切りを最大限使用している。

組み立ては木工用ボンド(速乾)と木ねじ3×25を併用する。 まずは段付の底板三枚と側板をボルト止めし、座板を取り付ける。長ものなのでビス止めはなかなか難しい。最初に木ねじで仮組し、いったんばらしてから木工ボンドで本組という手順を踏んだ。 手間はかかるがこの方法ですべての板を接着することにした。 |

|

|

|

| 座箱が箱形状になったら妻板を取り付ける。レーザーカットなのでさすがに精度がよく、端面は平滑である。ここが段付になると妻板の取り付け強度が落ち、連結した時の耐加重に影響が出る。

設計の段階で全長は「車の積載を考慮して決定する」としていたが、最終的に1500mmになった。端面の加工は小さな梯子を使い、立てて作業した。この点からも1500mmで丁度よかった。 ここまでは半日で組み立てできた。 問題は段付底板をつなぐ板の端面加工である。45度の傾斜をつけて現物合わせで取り付けなければならない。カンナを使う予定だったが、結構な切削量だったため、フライス盤に取り付けてヘッドを最大傾斜45度で一気に切削した。(いきなり最終加工寸法で切削している点に注目!) ステージを痛める可能性があるため、掃除機をエンドミル付近に設置して吸引しながら切削した。 角度付きバイスを持っていないのでこのようなやり方になったが、フライス盤の懐が浅いため、表裏複雑にひっくり返しながら何とか切削した。ここで半日かかり、一日目を終了した。 |

|

|

|

| 二日目は裏側に軽く防水のためのペンキを塗り、さらに組み立てを続けた。この時点で小矢部のイベントまで残り4日だった。仕事のスケジュールから逆算するとほとんど時間はない。 上写真はあと少しで完成の座箱である。未完成部分は妻板の下側の補強板と、座箱梁受け補強板である。 とりあえず、箱の形になった。 台車は先述のようにボルスターの「側受け」と芯皿の「滑り材」の工作が残っているが、残り時間が乏しいので、とりあえず芯皿にモリブデングリースを塗布して仮組み立てをし、家族を乗せて左右に振り、その結果問題がないようならそのまま持ち込むことにした。 |

|

|

|

| 写真はななめ板を取り付ける前の写真だが、この時点で子供2人と大人2人を乗せて左右にゆすってみたが、問題はなさそうであった。

最終的には取り付ける予定だが、小矢部の運転会に間に合わせる必要があり、このまま台車は完成にした。当然、台車の塗装も間に合わない。

乗用台車完成(除くカプラー) |

|

|

最後に残った作業はカプラーである。片側は少なくともバーカプラーにする予定だった。 T-5には自動連結器(動輪舎製)とバーカプラー用のドローバーがあるため、どちらでもよかった。 3センチ角の鉄アングルを50mm幅で2枚切り出し、内側コーナー部をエンドミルでカットして直角を出し酸洗い。その後銀ロウ付けして形状を整える。 |

|

|

|

|

バーカプラーの切削 |

座箱への取り付け |

| 穴は8mmで開口。座箱への取り付けはM

4×30のキャップボルトを座箱に貫通させ、裏側から金属プレートと挟み込んでナット止めする。

座箱はこの部分を2枚重ねにして24mmとしている。写真を残していないので掲載できない。 実は、写真のアングルの加工は小矢部に出発する30分ほど前の加工である。本当にぎりぎりだった。 |

|

|

さて、昨年10月の運転会以来、約一年ぶりの運転だが、今回もまた直前まで工作していた関係で忘れ物が多かった。運転用品は問題なかったが工具箱と衣装を忘れたのだ。 幸い、クロスランド小矢部のすぐそばにホームセンターがあったので運転直前にナッパ服を購入して事なきを得た。 小矢部までは静岡から結構な距離(約400キロ)があるが、愛知県に新しくできた環状線と東海北陸道の全通により実にスムーズに移動できた。ETC1000円は本当にありがたい。 |

|

|

|

| クロスランド小矢部は素晴らしい施設であり、ライブを走らせるという目的がなくても再訪問したくなるところだった。芝生はきれいに手入れされ、遊具もたくさん。軽食をとれる施設もあり、子供を遊ばせる場所としては最高といえるだろう。自衛隊払下げのヘリコプターまであるのだ。

レイアウトは8の字型になっており、池の周りを周回する山線と鉄橋・トンネルを回る平坦線で構成されている。8の字のクロス部分には職員が待機してポイントを切り替えている。駅を出てすぐに最大勾配を上るのでコツが必要である。 また、路盤がとてもよいので速度は高めである。T-5のような動輪径が小さい機関車はストレスがたまってしまう。ついつい最大速度を超えてしまうので激しいピッチングと戦わなければならなかった。 8620が完成した暁にはぜひ持ち込みたいレイアウトだった。 また、クロスランド小矢部には5インチC62があり、この日は重連で客扱いをしていた。T-5が待避線で運客しているすぐ側線を轟音を立てて通過するC62重連は迫力満点だった。 昔の東海道・山陽本線の特急列車とはこのような感じだったのだろうという想像をすることができた。 |

|

|

また、今回はOSが新製品の3.5インチC62を持ち込んでいた。 まさか現物がみられるとは思わなかったが、出来栄えは素晴らしかった。写真を公開する。 |

|

|

|

|

|

|

|

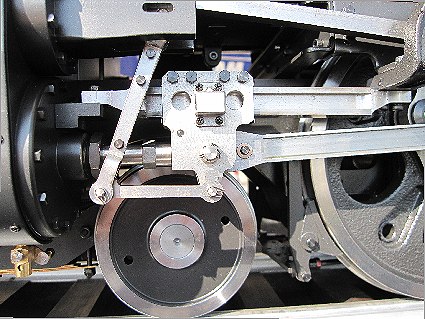

| 写真を撮影した時は光線状態がよく、まるで本物と思えるほどの出来栄えである。

特筆すべきことは塗料で、あきらかに黒ではなくグレーで塗装されていた。思い切った塗装だがC62の印象を際立たせている感はある。艶消し黒を塗装した場合、機関車の汚れによりこのような感じになることが多いが、真似したいところである。 8620はテンダーの塗装が完了しているのでこれまでと同じ塗料を使わざるを得ないが。 従台車は表側は鋳物・裏側は鉄板で組み立て式を採用している。全体的にとてもシャープな印象である。 オプションなしであれば200万円前後である。C11の値段と比較してもお得だと思う。 |

|

|

締め切りに追われた2か月だったが、「小矢部参加」という締め切りがなければここまで集中して工作しなかっただろう。小矢部から帰ってきてからの数週間は工作中にできなかった仕事で追われ、さらに運転疲れで非常にきつかった。 趣味は締め切りに追われずにやるから楽しいはずなのだが、私の場合は締め切りや明確な目標がないとなかなか動き出さないようである。 ライブスチームに取り付かれていた2000年代初頭に比べると本当にモチベーションが落ちているとしか言いようがない。 造りかけの8620のキャブはすでにさびで真っ赤である。 |

|

|

|

|