| 2008年9月 蒸気管カバー

|

|

|

工作が飛んで申し訳ないが、今月は蒸気管カバーを加工した。大正機を象徴するパーツである。自作でこのパーツを作るとなるとかなり大変だが、セントラル製はアルミ鋳物でできており、難しい曲げ工作は不要である。 特に、セントラルの8620はスライドバルブであるため、エンジン上蓋を弁調整のために開閉する必要があり、ランボード・蒸気管カバーを簡単に取り外せるようにしておかなければならない。 |

|

| まず、加工前の写真から | |

|

|

|

|

|

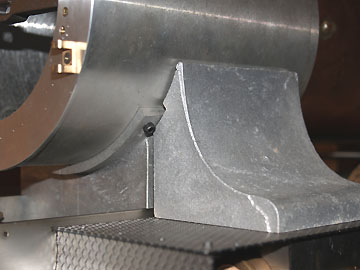

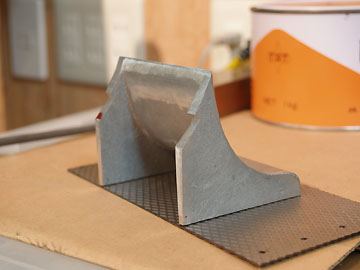

↑加工前の蒸気管カバー。アルミ鋳物製。 煙室台との接合面・ランボードとの接合面は加工済みになっている。 |

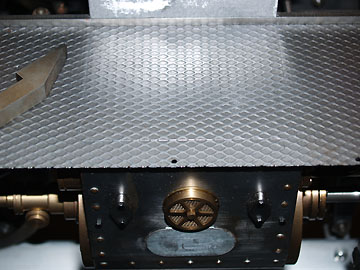

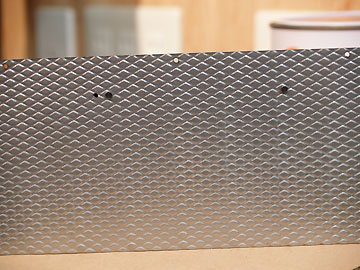

| ←ランボードにのせたところ。煙室台との隙間、煙室との隙間に注目。そのままでは使用できない。 | |

|

写真のように鋳物の出来はかなりよい。私のものは型抜きに失敗したと思われるものが届いたが、使用に耐えるためそのまま使った。未加工の段階でランボードの上に載せて密着度を確認する。 前後左右から隙間を確認し、ひたすらヤスリで加工する。横の煙室との接合面はギリギリまで鋳物を薄くしてフィットさせる。接合面にマジックを塗っておき、煙室・煙室台にこすり付けてマジックが削れた部分をヤスリで削る。

|

|

|

|

|

|

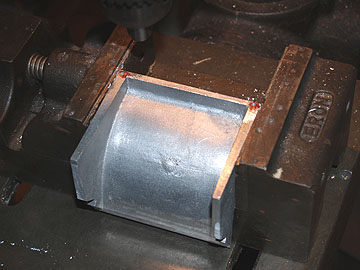

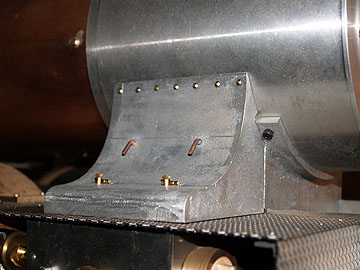

左・加工前。右加工後。 |

|

| 写真のようにかなり削らなければらなかった。上面はナイフの刃のように鋭く削った。ここまでの工作は時間と根気こそ必要だったが難しいものではなかった。

|

|

|

さて、問題は取り付けである。 なぜ問題なのかは「スライドバルブ」という機構にある。スライドバルブの機関車は弁調整を蒸気室蓋を取り外しておこなうためである。設計上、この機関車はランボードを取り外して調整するようになっており、まさしくそのランボードの上にこのカバーはつく。 当初、本物の8620のようにリベットに見せかけてボイラー部分(煙室)にビス止めすることを考えたが、アルミの煙室にムリな角度でタップを立てるのはリスクがあるので、やむを得ず設計図どおりランボード裏からビス止めすることにした。 |

|

|

|

| 正確に位置決めして罫書き | ランボードに開けた穴から写し開け |

|

最初にランボードの上に正確に弁カバーを置き、ハイトゲージの頭をつかい、現物合わせで正確に罫書きをする。 最後に写し開けた穴にタップをたててランボードにビス止めする。(下左) 早速機関車本体に取り付けたが、・・・・取り付けできなかった。理由はネジ頭が干渉したからである。皿ネジを使えば問題ないが後の理由で新しい位置に穴あけしなおした。(下右)

|

|

|

|

|

↑変更した穴位置 |

| ←煙室とのフィット状況。 | |

| 蒸気室蓋はランボードささえをかねているため凹型になっている。突き出た部分がネジ頭と干渉してしまった。 | |

|

|

|

|

図面ではわかりにくくなってしまっているが、シリンダー本体よりも煙室台のほうが前後方向の長さは短い。煙室台とシリンダー前面は「つらいち」になるのでビスの頭が干渉する。しかし、後ろ側はシリンダー本体のほうが長いためネジ頭を逃がすことが可能なのである。 2.3mmの皿ネジを簡単に入手できるなら当初の穴あけ位置でも問題ないが、3mm以下の小ネジはばら売りが難しいため簡単に入手できない。 |

|

|

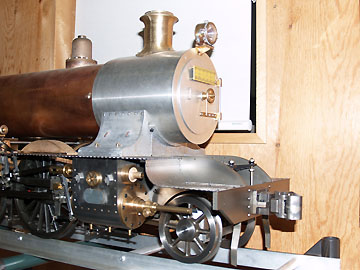

取り付けが終わったら装飾である。8620形蒸気機関車細図を参考に装飾を取り付ける。 実機の蒸気管カバーの中央部分は下ヒンジで開閉できるようになっている。本キットはアルミ鋳物で加工が面倒なので筋彫りを三角ヤスリで丁寧に掘り、開閉ハンドルを取り付けた。

|

|

|

|

|

|

|

独特な形状のハンドル(下)は大きめの真鍮クギをハンマーで潰して取り付けた。ヒンジ部分は2mm真鍮丸棒を切削して作ったが、少し太いようである。実機の写真を見てもヒンジはあまり目立たないので塗装して気に入らなければ取り外す。 これらの取付は素材がアルミなので半田付けできない。すべて構造用接着剤で固定した。 |

|