| 2008年6月 ドレンコック-②

|

|

|

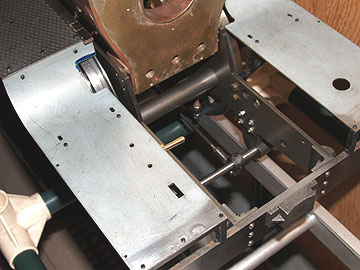

2004年5月にドレンコック-①をアップしたが、今月はその続編である。4年と1ヶ月。なんとまあ長いタームだ。 当時の記事にあるが、作用棒の工作を行なうには、ランボードと運転台床板の取り付けが終わらなくてはできなかったのである。これは板台枠の機関車特有のものかもしれないが、棒台枠の機関車と違い板台枠は台枠にランボードが取り付けられている。ドレンコック引き棒のような長い棒と梃子を使うものはランボード支えが邪魔になり、位置決めが簡単ではない。 私のハチロクの場合は、「ランボード支え②、モーションプレート、エアータンク、運転室床板」を貫通して取り付けなければならなかった。セントラルの説明書に基づきCAD図面を作成し、それらをCADで重ねて検討したが、セントラルの各パーツの穴あけ位置がまったくあさっての位置になっており、この工作においても図面は参考にならなかった。 ドレンコック-①の時に自作した梃子の長さ・位置はセントラルの図面を基にしたが、これが後に問題を大きくした。以下説明する。図面どおりに工作するとまずうまく行かなくなる。 |

|

| CADでドレンコック梃子の位置からランボード支え、モーションプレートの穴あけ位置を割り出した。赤丸の位置がそれである。 | |

|

ランボード支え②(上図面の黄線のパーツ) |

モーションプレート |

| モーションプレートには四角の穴が開いており、この穴を通せば良いのに・・・と感じていた。(実際、ここを通したほうがよかった) セントラルの図面では私が決定した穴位置とほぼ同じところに穴を明けるように指示されていた。さらには梃子の制作を先にしていたため、この位置にせざるを得なかった。 また、セントラル図面から決定したドレン梃子の穴の位置ではランボード支えの縁に干渉することが判明したため、穴を追加し引き棒の位置を下げた。元の設計(1段ランボード)ではランボードの化粧板に引き棒が隠れるようになっている。しかし、二段ランボードでは結局引き棒が見えるのであまり意味がない。 |

|

|

|

|

| 下図面赤線がドレンコック梃子だが、引き棒取付穴が2個開いているのが確認できると思う。ランボード支えとの干渉により追加で穴あけした。黄色線はランボード支え②である。 | |

|

赤線がドレンコック梃子。黄色線はランボード支え② |

|

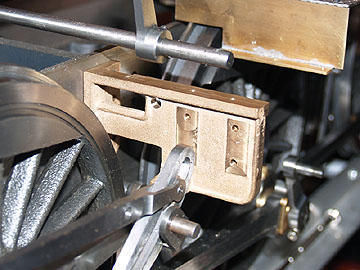

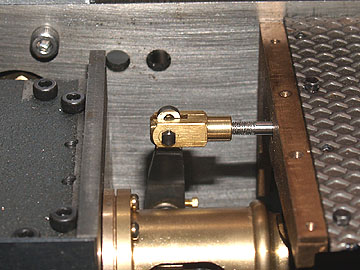

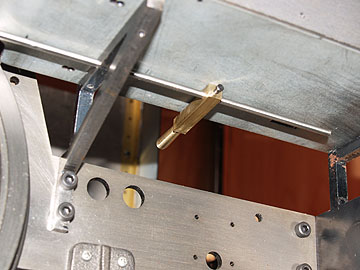

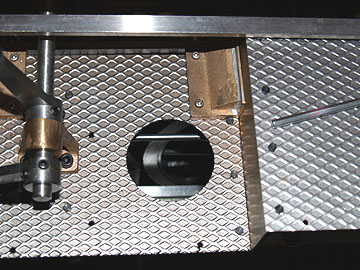

| 梃子と引き棒の締結にはOSのⅠエンドを使う予定でいたが、パーツ箱を探しても在庫がなかった。練習も兼ねて旋盤とフライス盤を使い自作した。フライス盤を使いこなすにはかなりのジグやバイスを用意しなければならない。しかし、使わないことには使いこなすことはできない。スリット部分は2mmのエンドミルで加工した。 | |

|

|

|

|

ドレンを開閉するドレンコックハンドルは運転室につく。運転室側の加工もおこなった。 下右図面は主台枠後端運転室側を上から見た図である。右がテンダー側になる。黄色線は運転室床板だが、黄色の四角い穴がドレンコックハンドルの取付位置として最初から開いている穴の位置である。台枠の穴位置、その他の部品から推測される正しい穴位置は破線の位置になる。いずれにせよ、操作性が著しく悪い位置になることは確かである。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 計算ではドレンコック引き棒は運転室床板の上になるのだが、8620の運転室床板は前面がRになっているため、貫通穴をあけるには厄介な工作が必要になる。そのため床板の下を通すことにして、床板ステーに穴を開けて引き棒のステーをかねることにした(上左図面赤丸)。引き棒を動かすドレンコックハンドルも梃子式がオリジナル設計になっているが、簡易のレバー式に変更した。 二段ランボードのハチロクは運転台床板に段差があるため、そのまま横にレバーを取り付けることで面倒な梃子を省略することができる。 |

|

|

|

|

|

ドレンコックハンドル(下から) |

ドレンコックハンドル(上から) |

| 段差部分は後に板をビス止めするため、ハンドルの可動部分のみ切欠をいれ、同時にステーをかねるようにする。これでドレンコックは完成となる・・・・・・ はずだったが、最後にとんでもないことに気がついた。なんと3面図に載せていなかった単式エアコンプレッサーと引き棒が干渉するではないか!引き棒を曲げて・・・ができない(貫通穴がステーを兼ねているため)ので、単式コンプレッサーの裏を削るしかない。ということはダミーで決定ということにもなる。 |

|

|

|

|

|

|

|