| 2008年3月 運転室①

|

|

|

すっかりご無沙汰していたが、少し工作を進めたので報告しようと思う。 ボイラーは既に届いており、火を入れようと思えばできるのだが、銀ロウ付けボイラーと呼ぶにはあまりに多用されている高温ハンダに若干の不安を抱えている。 とりあえず、ボイラーに関係のない工作を進めることしかできないので運転室を作ることにした。 |

|

|

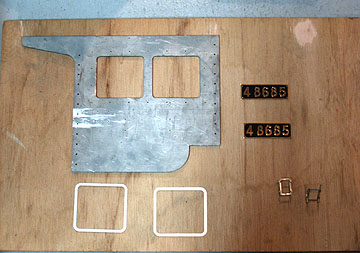

運転室のパーツは屋根(曲げ加工まで終わっている)、レーザーカットの側面板、前面板、後面板で構成される。 8620は狭火室なので、火室部分が絞ってあり、運転室を組み立ててしまうと取り付けができなくなる。セントラル鉄道の純正前面板は左右で分割されており、中央で繋いでネジ止め処理するようになっていた。私は左右一体として造り、すその絞り部分は写真のように直角三角形の形状のパーツをネジ止めするようにした。運転室前面の上部はライブでよく目に付くところである。これにより完成した運転室をスッポリ簡単に取り外すことができる。 |

|

|

|

|

|

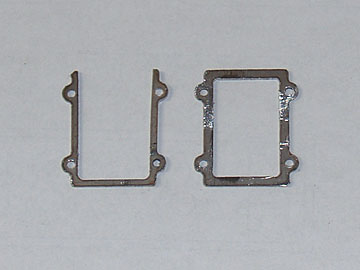

運転室前面板・後面板パーツ |

|

|

以前連載で報告したが前面板はボイラー中心高とずれており設計上問題がある。その修正ついでに多少の個性を持たせることにした。 そして、構成パーツはいつでも分解して板の状態に復元できるようにする。 屋根は運転の都合を考え一部をカットする。運転しないときには蓋をできるようにしておく。開閉可能にするのは工作が大変である上、運転中の見栄えがあまりよいとは思えないからである。 |

|

|

|

|

|

|

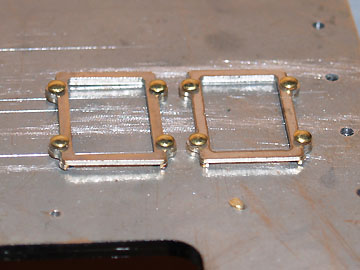

側面板は純正パーツをそのまま使用する。写真上左が純正パーツである。写真はちょっとだけ加工を進めたところであるが、左右の穴位置は一致しているので、最初に基準穴を開けて真鍮クギを通してカシメ止めし、同時に穴あけ加工する。 上右のナンバープレート(2002年10月に制作したもの)は四隅の穴あけ加工を行なった。煙室戸のプレートと同様に取り外しが可能になる。側面板にタップを立てて精密六角ビスで固定する。 上下の写真は「区名札入れ」である。ステンレス1.0mmの板を写真のようにレーザーカットし、重ね合わせて側面板に貼り付ける。下板になるパーツの寸法を微妙に変えることで実際に「区名札」を入れることができるようにしておいた。下右写真は仮固定した区名札入れである。写真のように隙間ができる。 側面板の穴あけ加工が全て終わったら一気に組み立てる予定。 |

|

| 工作は少しずつ進行していたが、ホームページにアップするほどのことではなったので更新を見送っていた。追加加工したところは次の部分である。決してライブへの情熱が冷めたわけではない。 | |