| 2007年2月 灰箱①

|

|

|

先月はまったく進めることができなかった。 HPが更新タームの長いブログ化しているような気がする。言い訳になってしまうがボール盤の修理をしていたからである。ボール盤のモーター側ベアリングから激しい音が出ており、先日お越しいただいたY氏より問題箇所を教えていただいた。 モーターを分解するところまで持っていくことはできたが、どうしてもプーリーをモーター軸から外すことができず、結局ベアリングにグリースを吹き込んで何とか使えるようにした。音はとても静かになった。夜間運転をいかに静かに進めるかが今の最大の課題である。 |

|

| 台枠の作り直しが実行できていない理由として灰箱の問題がある。諸先輩のお話を伺うと灰箱も問題があるという。まずは寸法をとってCADで確認する。 | |

|

灰箱 |

|

| 図のように灰箱と動輪軸が干渉している。これは煙室とボイラーが設計どおりに締結されていないためである。ボイラーが6mm後退すると、このような問題も起こる。 しかし、この機関車を完成された他の会員の話を聞いても干渉するようである。いずれにせよクリアランスはほとんどない。 |

|

|

|

|

|

S氏の「蒸気鉄道日記ブログ」では、灰箱の車軸への影響が報告されており、とても参考になった。私の機関車は動輪をロックタイトで固定しただけであり、キーは入っていない。 灰箱と車軸はできるだけ離したほうがよいので、図面のように変更し、且つ断熱材を裏から貼り付けることにした。材料はセントラルのものを追加加工して組み立てる。余計な穴がたくさん開いているが、見えないところなのでよいだろう。 |

|

|

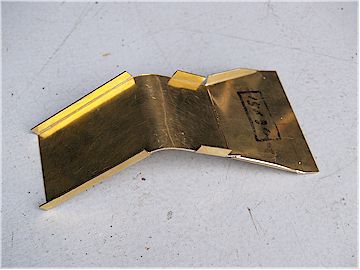

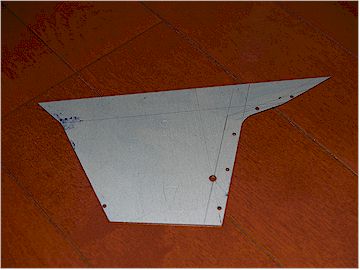

セントラル鉄道の材料は切り離した鉄板が入っているだけである。罫書きのとおりに材料を折り曲げて組み立てる。 灰箱側板に追加加工の罫書きを行い、糸鋸で切り離した。

|

|

|

|

| 鉛筆で罫書き | カット後曲げ加工 |

|

前面板と後面板は複雑な曲げ加工になるため、罫書き線をPカッターで筋彫りを入れた後、三角ヤスリで溝を入れて折り曲げた。この技はセントラル鉄道のの説明書に出ていたやり方だが、かなり正確に曲げることができる。CAD図面を厚紙にプリントアウトして曲げゲージとして使用した。 側面板をカットしたことにより、後面板の長さが不足することになる(辺長が長くなるため)が、灰箱の全高はもう少し短くても問題ないため、仮組後にカットする長さを決定する。

|

|

|

|

|

|

前面板曲げ加工 |

後面板曲げ加工 |

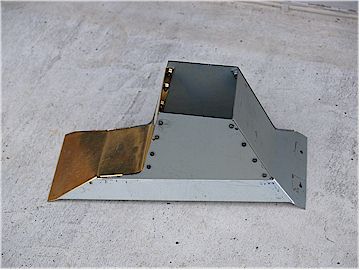

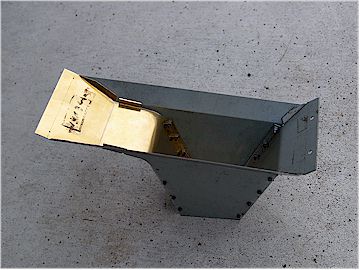

| 灰箱の板金工作はかなり難易度が高いといえる。曲げ角度が正確に出ていなければそれぞれの辺が一致しないからである。良い勉強になった。 曲げ加工が終わったらバイスで仮組して検分する。問題が無ければ穴あけ→ネジ止めで仮組する。 |

|

|

|

|

|

仮組み(表側) |

仮組み(裏側) |

|

後面板が5mm程度不足するので、側面板を少しカットすることにした。写真ではボイラーへの取付面の曲げ加工が終わっていない状態である。 台枠の加工箇所が決定したら新台枠の発注ができ、下回りの塗装作業に入ることができる。 |

|

|

|

|