| 2005年11月 第15回 ランボード-③

|

|

|

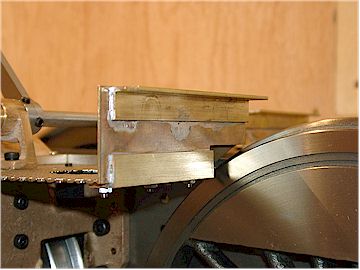

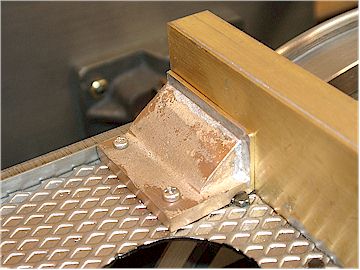

ランボードの上につく小物を追加加工した。動輪カバーである。8620は動輪よりも下にランボードが位置するために動輪にカバーがつく。複雑な形状だが、キットは完全機械加工済みの砲金鋳物でパーツが提供されるのでそれを取り付けるだけである。 ただし、鋳物であるために動輪とのRが完全に一致しているわけではなく、状況を見て現物合わせで取り付けなければならない。車輪とのクリアランスは少なく、取り付け位置を誤るとバランスウエイトに干渉する可能性がある。そこで、右側のカバーを位置決めするときには左からみて、左側のカバーを位置決めするときには右からみて、動輪の裏側からクリアランスが均一になるようにしながら位置決めした。 |

|

|

|

|

糸鋸で切断 |

ついでにヒレも付け直しました |

|

カットした面にはヒレがなくなってしまうので真鍮板で付け直した。実機にはこんなもの付いていないと思うが、なんとなく気になってしまったのだ。どうせつけるならもっと厚手の板でやればよかった! 加工が終わった動輪カバーを取り付けたらランボードのネジと干渉したのでヤスリでにげ加工した。上右写真のところである。 段の部分は真鍮板と真鍮アングルを組み合わせて半田付けした。ランボードへはネジで取り付ける。公式側は第二動輪との干渉の恐れがあるので慎重に図面を作成して工作した。アングルが端面と一致していない理由は、4×6mmの真鍮角材を取り付けてランボードの側面部分(白くペイントするところ)を表現するためである。 |

|

|

|

|

|

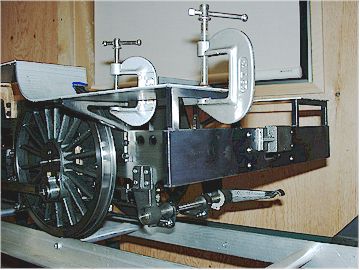

さて、前々回の更新時に、ランボード上段は運転台床板を工作した後で外注するとしていた。これには理由があり、どう見ても運転台床板に欠陥があるように感じていたからである。ランボード上段は運転室床板と締結しなければならないため、運転台床板に欠陥があるとその影響を受けてしまう。 というわけで、運転室床板もランボードの一部として工作を進める必要がある。 床板には「運転室床板ステー」と結合するためと思われる長穴が予め加工してあったが、その穴の位置は全くあさっての位置にあいていて意味がない。そこで、後端梁を基準に取り付け位置を確認した上で穴あけ加工をした。 |

|

|

|

|

↑Cクランプで仮固定しステーに穴を移しあける。

←改良した後端梁 |

|

写真は床板だが、黄色→で示しているところが?の箇所である。まず、動輪の逃げ加工だが、干渉していて切込みが不足している。次にステーとの締結穴。そして極めつけは幅が不足しているということである。セントラル鉄道の写真を確認すると、床の下段は純正床板の幅で作るようになっているが、この幅にするとステーがフロアに飛び出てしまうので投炭をする際に手の甲を傷つける可能性がある。 一番下の写真は後端梁である。写真のように作り直した。動輪の干渉は糸鋸で追加加工し、ステーの締結穴は開け直した。 |

|

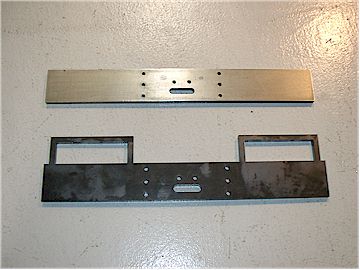

| 外注したランボード上段は下のような形状になった。 | |

|

ランボード上段 |

|

|

右側がキャブ側であり、後半幅が狭くなるのはボイラーの火室部分が干渉するためである。今回も予め予想される取り付け穴はあけておいた。工作は特別なことはなく、下段側のアングルと取り付けネジで固定し、キャブ側は床板とアングルでネジ止めする。最後に図面真ん中に4個並んでいる穴、ランボードステー③と繋がる穴を写しあけて完成。 設計は大変だったが加工は写真を残すまでもない簡単なもの。薄板レーザーカットは設計=加工物になるためである。 |

|

| 大変だったのは、エアタンクとランボードを締結するエアータンクステーである。面倒な加工だったが以下のように工作した。 | |

|

|

|

最初に上左写真のようなもの製作した。エアータンクのバンド部分の直径、すなわちタンク外径44.5mmにあわせて6mm鉄板をレーザーカットで外注し、ランボードとの締結穴を開けておく。 これをさかさまにひっくり返せばそのままランボードに取付できる。このような大物の半田付けは「余熱付け」が有効である。先に加工するものをバーナーで暖めておき、線半田をにょろにょろ引き出してあぶったところにあててやれば勝手に流れていく。流れすぎないのがまたよい。 ランボードには側面板を取り付けなければならないが、大きな部品はこれで揃ったことになる。次回で下回りはフィッティング以外(これも大変だと思うが・・・・)はほぼ完成したことになる。 |

|