| 2005年7月 「第10回頒布 バルブギア-②」

|

|

|

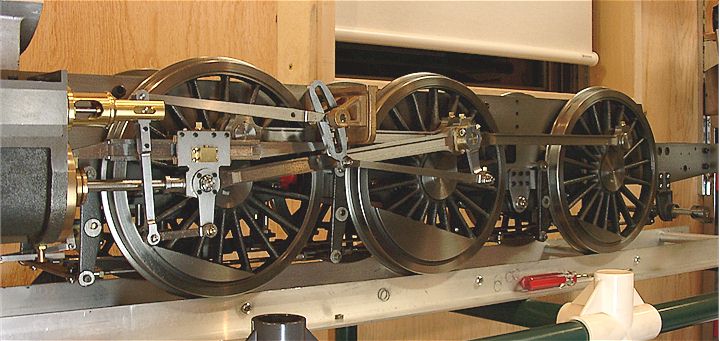

牛歩戦術で続いている工作(組立といったほうが良いか・・・)が少したまったので再び更新。 前回の加工で面倒なタップたてや穴あけを済ませていたのですぐにエアテストできるかと考えていたがやはりそうはいかなかった。 セントラル鉄道の部品加工精度はかなりのレベルである。1/100まで正確に加工されていると言っても良い。しかし、肝心な寸法が正確ではないため加工精度が全く意味をなしていないのである。言いかたを変えれば、寸法にこだわらなくてはならないところは不正確で、正確でなくても全く影響しないところが1/100までの精度を追い求めているというイメージをもっていただければよいかと思う。 動輪の位相合わせなど良い例である。 まずは、各部品の組み付け取り外しを繰り返して、遊びを作るべきところを調整することにした。 最初に気になったのは加減リンクとエキセンロッドの締結である。どうもスムーズにはまらない。真上から見るとエキセンロッドが台枠と平行ではなく少し角度がついているようだ。これはCAD上で上面図をつくれば確認できるが、面倒なのでリターンクランクの取り付け位置を動輪軸方向に動かして調整した。また、加減リンク板厚とエキセンロッドのフォーク部分のクリアランスがまったくないので、ヤスリでバリ取りも兼ねて修正した。 続いて、ラジアスロッドを組み込んだが、加減リンクと動輪軸方向にずれていてはまらない。もう一度部品を吟味すると、加減リンクと耳軸の取り付けに歪みがあるということが分かった。2004年8月掲載の写真を再度載せておく。

|

|

|

|

|

耳軸との垂直度、直角度、平行度がポイント |

ラジアスロッドとエキスパンションリンク、 |

|

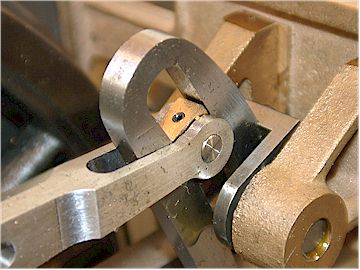

コの字型のパーツと加減リンクパーツの取り付け面にフライス加工した際のバリが少し残っており、加減リンクに歪みが生じていた。これも分解してヤスリで取り除き、再度組み立てなおした。このパーツはバルブギア組み付けのポイントになる重要パーツである。もう少し慎重に工作するべきだった。 組み立てた写真が上右である。ご覧のとおり、ラジアスロッドフォーク部分と加減リンクとの隙間はほとんどない。この隙間も当初はクリアランスゼロの状態だったのでヤスリで修正した。ラジアスロッドのピンはすべり子の芋ネジで固定されている。 |

|

|

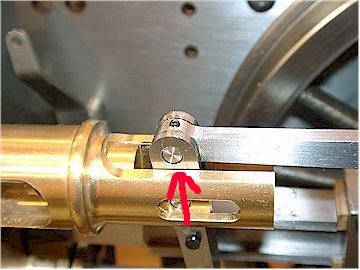

一方、コンビネーションレバー側も同様にピンを芋ネジで締結するようになっている。これにより、ピンが抜け落ちることはない。 バルブクロスヘッドガイドとコンビネーションレバーとの間にわずかな隙間が(赤矢印)みられるが、当初この隙間は全く設けられていなかった。バルブクロスヘッドガイドはシリンダーブロックに罫書きで穴を開けて固定したが、バルブスピンドルを中心とする水平軸が若干傾いてしまい、コンビネーションレバーが垂直にならず、ユニオンリンクとの締結ができなくなってしまった。 コンビネーションレバーとバルブクロスヘッドのクリアランスがほとんどないということはデメリットこそあれメリットはないので、ヤスリで隙間を設けてコンビネーションレバーの位置を調整し、ユニオンリンクと締結した。 |

|

|

|

| バルブクロスヘッドガイドと コンビネーションレバー |

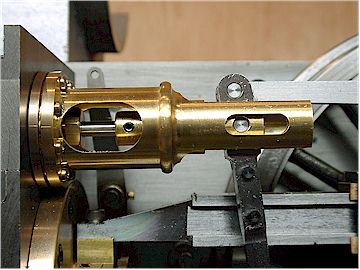

バルブスピンドルとバルブクロスヘッドの締結 |

|

|

|

|

最後に、バルブスピンドルとバルブクロスヘッドの固定をした。写真で確認できると思うが、ここも芋ネジで固定する。 説明書によるとバルブスピンドルは長く作ってあるため、バルタイをとった後余計な部分をカットするように指定されていた。 バルブタイミングはまだ今後調整していくことになるが、まずはバルブギアが全て揃った。

|

|

|

|

|

|

バルブギアについても一つ一つ全ての部品を採寸して図面化したが、いくつか疑問点がでてきた。 そもそも弁線図が公開されていないので、エキスパンションリンクの比率も不正確にしか算出できない。 過去この機関車を製作されている先輩より、「完全なバルタイを求めるならリターンクランクは作り直さなくてはならない」というアドバイスも受けたことがある。CAD上でバルブギアを動かして確認する必要がある。 |

|