| 2004年8月 「第12回 加減リンク・モーションプレート-②」

|

|

|

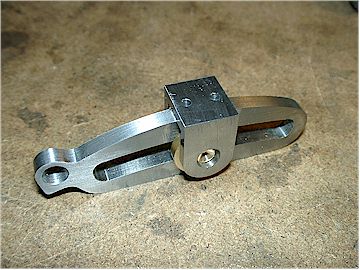

コッペルの待ち時間を利用してさらに加減リンクも組み立てた。加減リンクは機械加工済みだが、工作は非常に面倒である。肝心なところが手作業になっている。 この機関車の加減リンクは耳軸部分をコの字型で作り、コの内側ど真ん中に加減リンクを取り付ける。ラジアスロッドはその隙間を摺動する。文章では分かりにくいので写真を参照。 |

|

|

|

|

耳軸支と加減リンク |

スペーサーを両側にはさむ |

|

送られてきた状態では上左の写真のようになっている。コの字型の耳軸支えはセンタードリルで取付位置が指定されている。加減リンク側には写真でわずかに確認できると思うがミーリングで拭取りされており、ここに耳軸支えがはまり込む。 加減リンクに罫書きするのが非常に困難なので写し開けにした。加減リンク左右の隙間を正確にキープすればおのずと真ん中になるので、スペーサーを旋盤で削りだしてまとめて挟み込んだ。これが上右写真。 この状態でひっくり返し、ボール盤で穴位置を写す。その後タップでビス止め。

|

|

|

|

|

穴を写し開ける |

ビス止め |

|

続いて耳軸の工作である。説明書によると「耳軸支えに丸棒を通してから銀ロウ付けし、あとから鋸で切り落とす」と書いてあった。 6mm丸棒を切り落とすのは大変だろうと考えて突っ切りバイトで径を小さくしてロウ付けしたが、これが失敗だった。銀ロウが削った側に流れてしまいうまく行かないのである。結局軸をちょっとだけずらしてロウ付けしたが、精度はでないし仕上がりは汚いしでろくなことがなかった。もう一方は最初にシャフトをとおしてからロウ付けしたが精度もでて仕上がりもよく抜群にうまくいった。

|

|

|

耳軸の銀ロウ付け |

|

| 写真はもちろん後者のほうである。この状態で銀ロウ付けし、あとから真ん中の軸を切り落としてヤスリで仕上げる。加熱で素材がやわらかくなっているので非常に簡単だった。

|

|

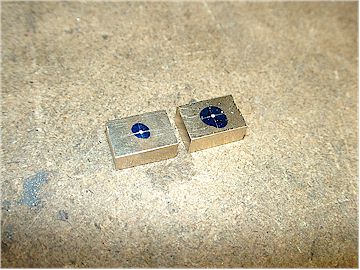

| すべり子は砲金角材からヤスリで作る。角材の状態での精度はそれなりに出ている。 | |

|

|

|

材料 |

罫書き |

|

最初にラジアスロッドの軸穴を開ける。時間をかけて正確に罫書いて穴あけしたつもりだが、片方が0.2mmほどずれてしまった。罫書き・ポンチはずれていなかったのでドリルが狂ったということになる。穴はなかなか思いどおりにあけられないものである。 ドリルで穴を開けた後、リーマーで仕上げて両方のすべり子をはんだ付けした。左右均一に仕上げるためである。ブロックが大きくなるのでヤスリ加工も楽になる。固定に使用したピンは汎用ロッドエンドの余りである。

|

|

|

|

|

はんだで仮固定してヤスリ仕上げ |

完成した加減リンクとすべり子 |

| これで加減リンクとすべり子のできあがり。 | |

|

|

|

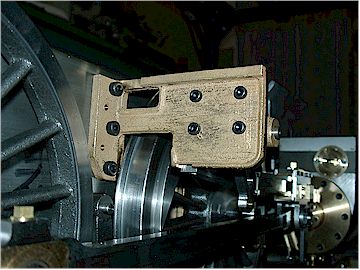

| 完成した加減リンクにブッシュをいれてモーションプレートに組み込む。 | |

|

|

|

モーションプレートに取り付け |

モーションプレート裏側 |

|

モーションプレートはスライドバーを取り付けるときに最低限の加工をしていた。台枠締結ボルト穴、そしてスライドバー取り付け穴の加工である。この加工については2004年3月の工作記を参照のこと。 今回は耳軸受けを取り付けた。大変親切なことにモーションプレート、耳軸受けともセンタードリルが立ててあり、それにしたがって穴を開けるだけである。しかし・・・私は耳軸の穴あけを多少ずらしてしまったようだ。 最初からセンターが出してあるということはそれだけ加工精度が必要ということになる。耳軸はモーションプレートの裏側からビスで固定してあるだけである。ここは取り外し可能にしておかなければ加減リンクの取り外しができなくなってしまう。これが曲者で加減リンクを取り付けてネジを締め付けると加減リンクの動きが悪くなってしまう。 耳軸穴にリーマを通して仕上げた後、調整してネジを締めることで対応した。調整箇所が多いと大変だ。 2004年3月の工作で先延ばしした台枠締結ボルトの残り二つの穴あけも今回済ませておいた。上右の写真で穴あけが終わっていることが確認できると思う。結局罫書き線はあてにならなかった。穴を写しあけるといっても台枠裏側からのドリルになるので、モーションプレートを片方ずつ取り付けて3mmのロングドリルを使用し、逆側の台枠外から貫通させて穴を写しあけた。 モーションプレートの加工には給水パイプの穴あけとランボード取り付け穴の穴あけが残っているが、これは先延ばし。 |

|