| 俀侽侽係擭俁寧丂乽戞俉夞僔儕儞僟乕亅嘊丒戞侾侾夞儌乕僔儑儞僾儗乕僩亅嘆乿

|

|

|

僐僢儁儖僾儘僕僃僋僩偵傕彂偄偨偑丄偙傟傑偱偺慻傒棫偰偼偡傋偰壖慻偱偁傞丅僔儕儞僟乕岺嶌偼尰嵼嘇傑偱恑傫偱偄傞偑丄傑偩傑偩嶌嬈偑巆偝傟偰偄傞丅 僔儕儞僟乕傕枹壛岺偺岺嶌偑巆傝丄僋儘僗僿僢僪偵傕枹壛岺偑巆傝丄旕忢偵偡偭偒傝偟側偄岺嶌偑懕偄偰偄傞丅 偦傫側傢偗偱丄枹壛岺偩傜偗偺晹昳傪慻傒晅偗偰傕愭偵恑傓偙偲偵偟偨丅僩僢僾儁乕僕偵偼怴偟偔晹昳偺斝晍儕僗僩傪宖嵹偟偰偍偄偨偺偱偳偺晹昳偑偄偮崰憲傜傟偰偒偨偺偐丄傑偨懠偵偳偺傛偆側晹昳偑堦弿偵偲偳偄偨偺偐傕偛棟夝偄偨偩偗傞偺偱偼側偄偐偲巚偆丅 偙偺傛偆側傗傝曽偵側傜偞傞傪摼側偄偙偲傪偛椆彸偄偨偩偒偨偄丅 |

|

|

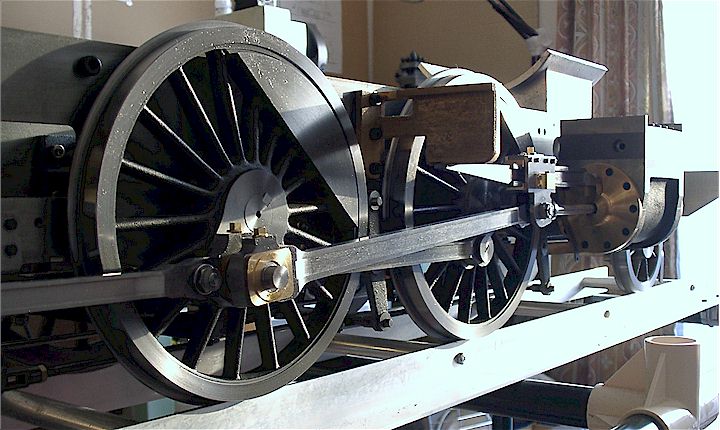

儊僀儞儘僢僪偼姰惉嵪傒偱丄僽僢僔儏傑偱庢傝晅偗傜傟偰偄傞丅帺暘偱峴偆岺嶌偼僆僀儖捹偺庢晅偩偗偱偁傞丅偙偺岺嶌偼妱垽偡傞丅僒僀僪儘僢僪偺岺嶌傪嶲徠偺偙偲丅 崱寧偺岺嶌偼丄 |

|

| 1. 僔儕儞僟乕棤奧仺僗儔僀僪僶乕仺儌乕僔儑儞僾儗乕僩偺棳傟偲丄 | |

| 2. 僺僗僩儞朹仺僋儘僗僿僢僪仺儊僀儞儘僢僪仺摦椫 | |

|

傊偺棳傟偼摨帪偵妋擣偟偰偍偄偨傎偆偑妝側偺偱丄儊僀儞儘僢僪偺庢晅偑偱偒傞傛偆偵側傞傑偱岺嶌傪恑傔偨丅 2.偺嶌嬈傪峴偆偵偼僔儕儞僟乕偵僺僗僩儞傪慻傒偙傑側偗傟偽側傜側偄丅 |

|

|

|

|

|

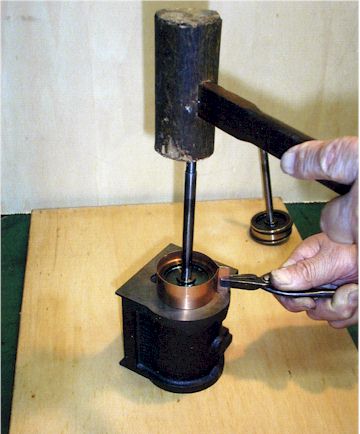

幨恀偼巹偑嶣塭偟偨傕偺偱偼側偔丄僙儞僩儔儖揝摴偐傜憲傜傟偰偒偨晹昳偲堦弿偵擖偭偰偄偨幨恀偱偁傞丅偙偺傛偆側幨恀偑摨晻偝傟偰偄傞偲妝側峏怴偵側傞丅 僺僗僩儞傪僔儕儞僟乕偵憓擖偡傞帪丄僺僗僩儞儕儞僌偑幾杺偵側傝偆傑偔擖傟傜傟側偄丅偦偙偱幨恀偱尒傜傟傞僕僌偑搊応偡傞丅僙儞僩儔儖揝摴偺愢柧彂偵偼僕僌埲奜偺暥尵偼摿偵偱偰偄側偐偭偨偑丄偙傟偼僺僗僩儞儕儞僌僐儞僾儗僢僒乕偲偄偆岺嬶偱惓幃側俽俽俿偑岺嬶彜偐傜敪攧偝傟偄傞丅 僙儞僩儔儖揝摴偐傜偼敄偄椨惵摵偑憲傜傟偰偒偰偄偨偺偱丄幨恀偺傛偆偵椉抂傪嬋偘偰儁儞僠偱掲傔崬傒丄栘捚偱扏偒崬傫偩丅慻傒崬傒偱拲堄偡傞偙偲偼俿亅俆偺暅妶偱傕彂偄偨偑丄僺僗僩儞儕儞僌偺崌岥傪偦傟偧傟媡岦偒偵偟偰偍偔偙偲丅 偁偀両嶌嬈幨恀傪嶣傜側偔偰椙偄偲偄偆偺偼妝偩側偀丅儂儞僩丄偡偛偔柺搢両 僺僗僩儞傪憓擖偟偨傜棤奧傪庢傝晅偗傞丅棤奧偼僐僢儁儖僾儘僕僃僋僩偱傕怗傟偨偑丄僺僗僩儞儘僢僪8.0倣倣偵懳偟偰丄8.1倣倣偱寠偁偗偝傟偰偄傞丅俷儕儞僌僔乕儖偱暿偺僷乕僣偱埑拝偡傞峔憿偵側偭偰偄傞丅 偟偐偟偙偺岺嶌偼崱傗傜側偔偰傕椙偄偺偱丄俷儕儞僌偼擖傟偢偵壖慻偟偨丅 |

|

|

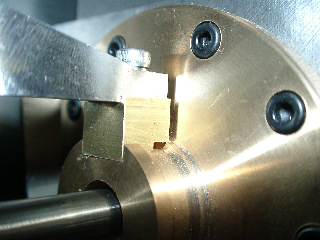

僗儔僀僪僶乕偺庢晅偼儔僀僽偺岺嶌偱傕惛搙偑梫媮偝傟傞僷乕僣偱偁傞丅戜榞悈暯柺偲偺暯峴搙丄戜榞斅柺偐傜偺暯峴搙偑庢傟偰偄側偄偲僋儘僗僿僢僪偺摦偒傪朩偘丄惈擻偵塭嬁偡傞丅 僔儕儞僟乕棤奧偵偼僗儔僀僪僶乕庢晅戜嵗偑偼傑傞僗儘僢僩偑壛岺偝傟偰偄傞丅偙偙偵恀鐹妏嵽傪偼傔偰偐傜僗儔僀僪僶乕傪價僗巭傔偡傞丅 幨恀偱偼暘偐傝偵偔偄偑丄僗儕僢僩偺堦斣墱晹暘偼嶰柺壛岺偵側傝丄僄儞僪儈儖偺俼偑巆偭偰偄傞乮壓丒忋嵍乯丅墱傑偱僗儔僀僪僶乕庢晅戜嵗偑擖傜側偄偺偱戜嵗懁傪柺庢傝壛岺偡傞乮壓丒忋塃乯丅 |

|

|

|

|

|

棤奧僗儕僢僩壛岺 |

庢晅戜嵗棤懁乮僔儕儞僟乕棤奧懁乯 |

|

|

|

|

庢晅戜嵗昞懁乮僗儔僀僪僶乕懁乯 |

僗儔僀僪僶乕庢晅 |

|

僗儔僀僪僶乕庢晅戜嵗偼恀鐹偺妏嵽偱丄僶乕偑忔傞晹暘偩偗僼儔儞僕壛岺偟偰偁傞丅偙傟傪巺嫎偱柺庢傝偟丄僗儔僀僪僶乕偺寠傪幨偟偁偗偰丄偝傜偵僔儕儞僟乕棤奧偵寠傪幨偟偁偗傞丅 僗儔僀僪僶乕庢晅埵抲偲僺僗僩儞拞怱慄偼暯峴偱側偔偰偼側傜偢丄偝傜偵偙偺埵抲偑儌乕僔儑儞僾儗乕僩庢晅埵抲傪寛掕偡傞丅儌乕僔儑儞僾儗乕僩庢傝晅偗埵抲傪僷乕僣傪嵦悺屻偡傋偰俠俙俢偱埵抲妋擣偟偨偑丄岆嵎偼0.2倣倣偁偭偨丅 侾寧偺恾柺傪椙偔尒偰偄偨偩偔偲暘偐傞偑丄僋儘僗僿僢僪偺埵抲傪僔儕儞僟乕拞怱慄傪婎弨偵庢傝晅偗偨偨傔丄僗儔僀僪僶乕偲壓懁僋儘僗僿僢僪偡傋傝斅偑廳側偭偰偄傞丅忋懁偵偼寗娫偑偱偰偄傞丅偙傟偑0.2倣倣偺岆嵎偱偁傞丅幚應愝寁恾柺傛傝傕僗儔僀僪僶乕偺埵抲偑0.2倣倣崅偔側傞丅 拁愊岆嵎偲峫偊傜傟傞丅嵦悺岆嵎傕偁傞偺偩傠偆丅僗儔僀僪僶乕屻抂偲儊僀儞儘僢僪偺姳徛偑偙偺岆嵎偱夝徚偝傟傟偽儔僢僉乕偱偁傞丅 僗儔僀僪僶乕丒庢晅戜嵗丒僔儕儞僟乕棤奧偼俵俁僉儍僢僾儃儖僩偱掲寢偡傞丅巹偼僔儕儞僟乕棤奧偵僞僢僾傪棫偰偰丄屻偼僶僇寠偵偟偨丅 岺嶌曽朄偼丄偁傜偐偠傔僗儔僀僪僶乕偺寠偁偗傪偟偰偍偒丄偝傜偵庢晅戜嵗傪儘僢僋僞僀僩偱愙拝偟丄僔儕儞僟乕棤奧偲庢晅戜嵗傪愙拝偟偨屻堦婥偵寠偁偗偟偨 儘僢僋僞僀僩偼擬傪壛偊傟偽奜傟傞偺偱僶僀僗懼傢傝偵側傞丅 |

|

|

偮偯偄偰儌乕僔儑儞僾儗乕僩偺庢傝晅偗偱偁傞丅側傫偲偙偺僷乕僣丄偮偄嵟嬤憲傜傟偰偒偨偺偱偁傞丅杮棃偼偐側傝憗偄抜奒偱憲傜傟偰偙側偗傟偽側傜側偄傕偺偩偑丄偙偙傑偱堷偒怢偽偝傟偰偟傑偭偨丅僷乕僣儕僗僩傪嶲徠偺偙偲丅 偟偐偟丄偙傟傎偳廳梫側僷乕僣偵傕偐偐傢傜偢丄寠偁偗偺埵抲巜掕偑偝傟偰偄側偐偭偨丅偍偦傜偔惢嶌偡傞恖偵傛偭偰岆嵎偑弌偰偔傞偐傜偩傠偆丅偦傟偱傕恾柺偵偼婎弨悺朄傪擖傟偰梸偟偄傕偺偱偁傞丅壗搙傕彂偄偰偄傞偙偲偩偑丄寢嬊恾柺偼偁偭偰側偄傛偆側傕偺側偺偩丅 堦墳丄巹偑弌偟偨悢抣傪宖嵹偟偰偍偔丅偄偮偐僙儞僩儔儖揝摴俉俇俀侽傪嶌傞恖偑尒偨傜栶偵棫偮偩傠偆丅 |

|

|

儌乕僔儑儞僾儗乕僩庢晅寠埵抲 |

|

|

僇僔僆儁傾嵗偺傛偆側寠偁偗偱偁傞丅偙偺偆偪丄恾柺嵍懁偺俁偮寠偼俵係偱戜榞拞娫椑偲桭掲傔偵側傞丅塃偺擇偮寠偼俵俁偱棤偐傜僫僢僩掲傔偱偁傞丅戜榞岺嶌偱拞娫椑傪嶌傝捈偟偨偑偦偺僫僢僩偺摝偘偼偙偺俵俁僫僢僩偺偨傔偵愝偗偨傕偺偱偁傞丅 恾柺偱偼嵍楍偲塃楍偺娫妘偑倃偲弌偰偄傞偑丄偙偺悺朄傪惓妋偵嵦悺偡傞偙偲偼晄壜擻側偺偱晄柧偲偟偰偍偄偨丅 |

|

|

|

|

|

儌乕僔儑儞僾儗乕僩寠偁偗 |

僗儔僀僪僶乕寠偁偗僕僌 |

|

|

|

|

僗儔僀僪僶乕屻抂寠偁偗 |

僗儔僀僪僶乕庢晅晹 |

|

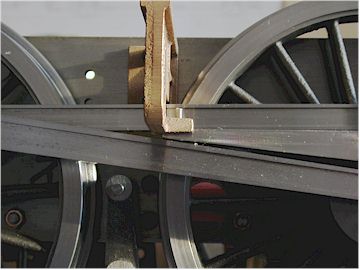

忋嵍幨恀偼儌乕僔儑儞僾儗乕僩偺宺彂偒偲寠偁偗偱偁傞丅惵偔揾偭偰偁傞偺偼乽惵僯僗乿偑傢傝偺乽惵儅僕僢僋乿丅 忋塃幨恀偼僗儔僀僪僶乕偺儌乕僔儑儞僾儗乕僩懁偱偁傞丅偙偙偼偱偒傞偩偗摢偺敄偄乮偙偄偮偼嬛嬪偩両乯儃儖僩傪巊梡偟側偗傟偽側傜側偄丅 忋丒塃壓幨恀偼儌乕僔儑儞僾儗乕僩傪忋偐傜尒偨傕偺偩偑丄幨恀偺忬懺偼搢棫偟偰偄傞丅忋晹偵撍偒弌偨僼儔儞僕偵僗儔僀僪僶乕屻抂偑庢傝晅偗傜傟傞丅幨恀偱偼偡偱偵寠偁偗埵抲偑妋擣偱偒傞偲巚偆偑丄偙偙偼埲壓偺傛偆偵寠偁偗偟偨丅 |

|

|

|

|

|

儌乕僔儑儞僾儗乕僩偲僗儔僀僪僶乕傪俠僋儔儞僾偱屌掕偟丄俁倣倣偺儘儞僌僪儕儖偱壓偐傜乮幨恀偱傕僪儕儖偑尒偊傞乯寠傪堏偟偁偗偨丅忋塃幨恀偼儗乕儖懁偐傜尒偨僗儔僀僪僶乕偺寠偁偗埵抲丅僶僢僋偵尒偊傞敀偔偰娵偄傕偺偼晹壆偺揤堜摂偱偁傞丅 怴偟偄乮屆偄偑丒丒丒乯僨僕僇儊偼儗儞僘傪夞揮偱偒傞偺偱偙偺傛偆側幨恀傕娙扨偵嶣塭偱偒傞丅 儌乕僔儑儞僾儗乕僩偵偼偝傜偵壛尭儕儞僋帹幉庴偗傪庢傝晅偗側偔偰偼側傜側偄偑丄偙傟傕枹壛岺偺傑傑師夞偵夞偡丅 |

|

| 儊僀儞儘僢僪傪慻傒晅偗偰僋儘僗僿僢僪偲偮側偖丅憗懍摦椫傪夞揮偝偣偰僗儔僀僪僶乕偲僋儘僗僿僢僪偺摦偒丄偍傛傃僗儔僀僪僶乕偲儊僀儞儘僢僪偺姳徛傪妋擣偟偨丅 | |

|

僗儔僀僪僶乕偲儊僀儞儘僢僪 |

|

|

寢壥偼幨恀偺偲偍傝偱偁傞丅恾柺傛傝傕偼傞偐偵姳徛偼彮側偐偭偨偑丄儃儖僩偺摢傪嶍傞昁梫偑偁偭偨丅偦傟偱傕庒姳姳徛偟偰偄傞丅 儃僀儔乕偑嵹傝丄僶僱忋壛廳偑憹偊傞偙偲傪峫偊傞偲偦傟側傝偺懳嶔偑昁梫偵側傞偩傠偆丅杮慻傒偺抜奒偱偟偭偐傝僶僱埵抲傪寁嶼偟偰庢傝晅偗傟偽壗偲偐側傞偩傠偆丅 摦椫傪夞揮偝偣傞偲僺僗僩儞偲僔儕儞僟乕偺偁偨傝偑弌偰偄側偄偨傔偐摦偒偑峝偐偭偨丅偟偐偟悢夞婡娭幵傪墲暅偝偣偨傜僗儉乕僘偵夞揮偡傞傛偆偵側偭偨丅僗儔僀僪僶乕偺庢傝晅偗偑偆傑偔峴偭偨徹嫆偱偁傞丅 丂 |

|

|

|

|

| 墝幒戜傪嵹偣偰婰擮嶣塭丅偳偆偣傑偨暘夝偡傞偑両 | |

|

|

|

|

偍傑偗丒丒丒 曐懚忬懺偑偁傑傝朏偟偔側偐偭偨偺偱惷懺曐懚忲婥婡娭幵偺儁乕僕偵宖嵹偟偰偄側偐偭偨偺偩偑丄巹偺廧傫偱偄傞偡偖嬤偔偺岞墍偵曐懚偝傟偰偄傞俢俆侾侾係俇偵摦偒偑偁偭偨偺偱曬崘偟偨偄偲巚偆丅 摦偒偲偄偆偺偼杮摉偵摦偄偨偲偄偆堄枴偱偁傞丅乮憱偭偨傢偗偱偼側偄乯 俢俆侾侾係俇偼丄枅寧堦夞丄惷壀婡娭嬫俷俛偵傛傞曐懚夛偺庤偱偒傟偄偵惍旛偝傟偰偄傞丅僷乕僣偺寚懝偼僿僢僪儔僀僩僈儔僗偖傜偄偱偁傞丅 |

|

|

|

|

|

惷壀巗弜晎岞墍偵曐懚偝傟偰偄偨崰 |

|

|

俢俆侾侾係俇偼幒棖杮慄傪拞怱偵妶桇偟偰偄偨杒奀摴偺婡娭幵偱偁傞丅僗僲乕僾儘僂偙偦側偄偑丄愗傝偮傔僨僼丄僣儔儔愗傝側偳杒奀摴偺僇儅傜偟偄摿挜偑偁傞丅傂偦偐偵岞墍偵捠偭偰偼悺朄傪庢傝懕偗偰偄偨巹偺愭惗偱傕偁傞丅 偙偺婡娭幵偼帣摱夛娰偺嫵堢巤愝偺堦娐偲偟偰曐懚偝傟偨偺偩偑丄偦偺帣摱夛娰乮幨恀偱尒偊傞屻傠偺敀偄寶暔乯偑堏揮偟丄杮婡娭幵傕暿偺岞墍偵堏摦偟偨偺偱偁傞丅堦帪偼夝懱偺榖傕偁偭偨偑丄嵟埆偺忬嫷偼摝傟暿偺岞墍偵柍帠曐懚偝傟偨丅 堏摦偼僥儞僟乕丄儃僀儔乕丄戜榞偍傛傃幵椫偺嶰暘妱偱偍偙側傢傟丄偁傞恖偐傜偺忣曬偵傛傝堏摦偺尰応偵棫偪夛偊偨偺偱偁傞丅 挻戝宆偺僋儗乕儞俀戜偱庤嵺傛偔帩偪忋偘傜傟偰暅慄偟偨丅傔偭偨偵尒傞偙偲偑偱偒側偄忲婥婡娭幵偺夝懱丒慻傒棫偰偱偁傞丅 丂 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

幨恀偼偡傋偰堏揮愭偺岞墍偵偡偊偮偗傜傟偨偲偒丄暯惉侾俇擭俁寧俉擔偺幨恀偱偁傞丅巆擮側偑傜怴偟偄曐懚応強偵傕忋壆偼晅偐側偐偭偨丅 儔僀僽僗僠乕儉偱傕壓夞傝偩偗偺忬懺偵儃僀儔乕偑偺傞偲丄偄偒側傝俁攞偖傜偄偺戝偒偝偵側偭偨傛偆側嶖妎傪偡傞丅偦傟偼杮暔偱傕摨偠偱丄壓夞傝偩偗偺俢俆侾偼幚偵彫偝偔棅傝側偄姶偠偩偭偨丅 |

|