| 2003年7月 第5回バネ装置-③

・ 第6回先台車-② ・ 中間控

|

|

|

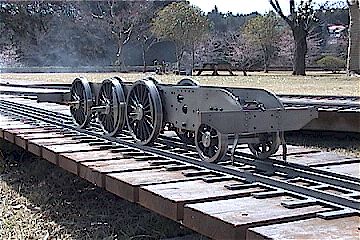

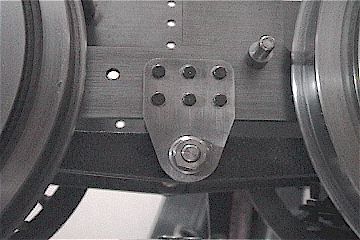

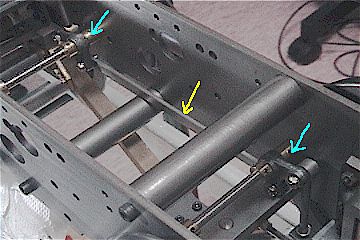

先台車の残り、およびバネ装置を一気に仕上げた。 先台車は軸箱守を先月説明したように上部に先台車案内をかねた横控、さらに後部に真鍮アングルがついている。 まずはそれを取り付けた。非常に簡単な作業だったが、またもやタップを折ってしまい、間抜けな仕上がりになってしまった。左右2個ずつビスを取り付けてねじれに対応しようと考えていたが、結局片側2箇所、片側1箇所でビス止めとなってしまった。下左の写真で前部控のネジが一本真鍮(水色の矢印)になっている。ここがタップを折ったところである。 追記:2007年3月この折れたタップは放電加工というすばらしい技術によって取り除きました。 |

|

|

|

|

先台車前より |

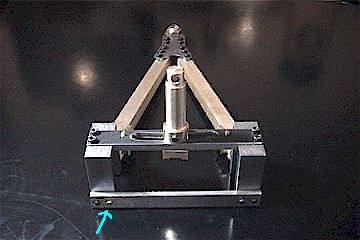

復元装置 |

|

一方、右写真は復元装置である。先台車案内ピンは加工済みになっているので、案内板を表裏からはさんで抜け止めのビス穴を開ける。復元装置は案内ピン受けの左右に真鍮丸棒をハンダ付けしてバネを取り付けている。 ちなみに軸箱守に大きめの穴が見える。これは先輪の軸箱コイルバネが収まる穴である。 先台車はこれで完成になる。 完成した先台車を早速台枠に取り付けた。まだ取り付けていなかった先台車案内ピン取り付け板を加工して取り付ける。さらに先台車を仮止めして動きを確認した。 しかしやっぱり・・・問題は発生した。案内板スリットの間隔が狭く、先台車がちょっとでも上下運動をすると左右の動きが鈍くなる。適正位置にあるときにはしっかりと左右に首を振る。首を振るということはR237で加工ができたということである。 |

|

|

ここまで来るとすぐにでも台枠をひっくり返したくなる。再び工作をバネに戻し、さらに追加工事を施した。 まずは、第二動輪と第三動輪間のイコライザーである。これは鋳物が加工された状態で届くので、リーマを通して仕上げをする。特に難しいところはなし。 |

|

|

|

|

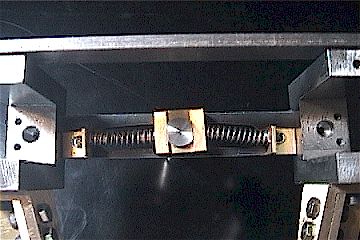

第三・第二動輪釣合梁 |

第一動輪・先台車釣合梁 |

|

上右写真もイコライザーである。第一動輪と先台車間をつないでいる。青い矢印はL字型の鋳物で、板バネの上下動を前後動へ変換している。それを再び先台車側のL字に伝えて再び上下動へ変換している。黄色の矢印は釣合梁である。L字鋳物左右は6mm丸棒が中心軸となり台枠と串刺しになっている。剛性はばっちり。 これで全ての板バネが取り付けられるようになった。板バネは基本的にテンダーと同じモノである。現物あわせでバネ吊を選んで取り付けた。 |

|

|

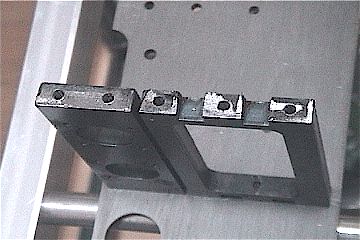

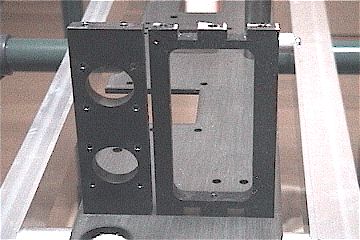

2001年8月に掲載した台枠中間梁を外注して作り直した。結局、現在までモーションプレート鋳物が届いておらず、中間鋳物とのビス干渉が確認できない。しかし、台枠を完成させたいので、後々のことを考えて新しく作り直した。 あらかじめメーカーが作ってくれた中間梁はボツとなった。 2001年8月の図面を参考にしていただくとわかりやすいが、中間梁は左右の控および、軸動ポンプ取付板を兼用している。2001年の図面で穴が三ヶ所あるのは、オプションで軸動ポンプを2連にできるからである。 材料は6mmから9mmに変更し、当然のようにレーザーカットへ外注した。もうこれナシでは生きていけません。(^。^) |

|

|

分割して改良? |

|

|

また、図面のように軸動ポンプ取り付け板は控と別パーツ化した。配管の問題は残るが、台枠横のビスを左右2本外すことで下から軸動ポンプアッシーを外すことができる。 配管は軸動ポンプの上側にビス止めされるので、基本的にはボイラーをおろさなければ軸動ポンプを下ろすことはできない。しかし、これは銅配管を使用するからそうなるのであって、エアメイルコネクターとシリコンチューブを利用すれば、ブラリと下から引き出せる計算になる。 軸動ポンプの給水配管は灰箱の横を通ることが予想されるので、シリコンチューブを使えるかどうかはわからない。また逆止弁の逆流問題もある。 まあ・・・逆流したらとりあえず火を落としてゆっくり考えるしかない。経験者によるとパチンとはじけるらしいが・・・ |

|

|

|

|

中間控端面 |

軸動ポンプ取付板および中間梁 |

|

|

|

| ようやく機関車の形になりました。 | |

|

|

|

|

8620らしくなってきました |

走るのはいつになるやら・・・ |

|

|

|