| 2003年5月 第5回 軸箱・軸箱守・バネ装置-①

|

|

|

セントラル鉄道8620は過去何回かにわたってマイナーチェンジを繰り返して発売されている。私が取り組んでいる頒布では過去にない大きな変更が行われている。 それはバネ装置である。過去頒布分は全て上バネだった。今回は実機と同様下バネに変更されている。それに伴って台枠等にも大きな変更が行われている。が、説明書・図面は変更されておらず、上バネ式の設計図が届いている。 |

|

|

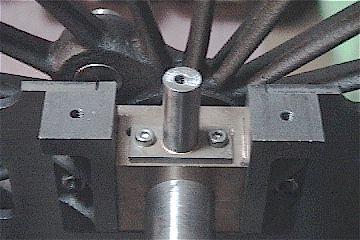

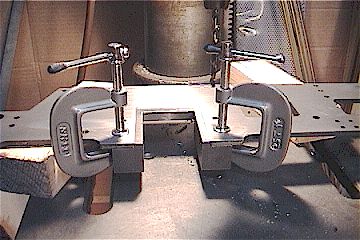

さて、本機関車の軸受けは平軸受けである。上下分割式で軸穴および外径等の加工は済んでいる。しかし、軸箱にはバネ受けやらオイル通路などの加工が必要になる。この加工がかなり面倒なので、先に軸箱守りから仕上げることにした。 軸箱守りは鋳物でできており、穴あけ以外の加工はすでに処理されている。軸箱とのクリアランスはとてもシビアである。やや固めという感じだ。第三動輪用は火室との干渉対策と思われるが上部がふき取られている。 早速台枠にクランプで固定し、穴を移しあけて取り付けた。 |

|

|

|

|

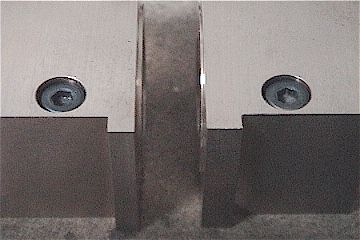

写し開け |

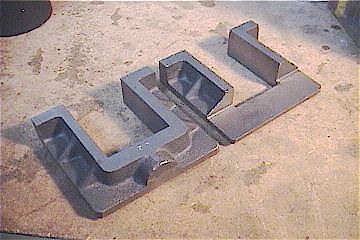

第一・第二動輪用(手前) 第三動輪用(奥) |

|

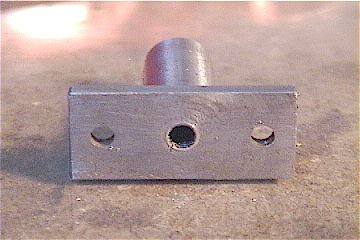

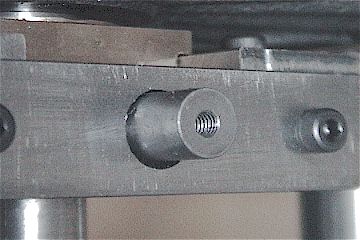

軸箱と台枠の接合する面は予めミーリング加工されているが、どういうわけかフランジにRがついており台枠と密着しない。台枠側の角をヤスリで落としてストレスがないようにしてから穴あけした。 全ての軸箱守りを取り付けた後、軸箱を挿入した。軸箱は第一・第三用と第二用は厚さが異なっている。(下左) |

|

|

|

|

第一・第三用/第二用 |

|

|

左側が第一・第三用、右側が第二動輪用である。第二動輪の横動はゼロである。一方、第一・第三はそれぞれ2mm程の横動が許されている。軸箱自体は横動しないが、動輪が横動する。ここはメーカー製機関車のデーターとして必ずチェックしておかなければならない。これならすくなくとも9Rは問題なくクリヤーするだろう。 さらに先月動輪から抜き去った純正車軸を軸箱に通し、上下動を確認してみた。これが全然ダメで動きが悪い。軸箱取り付けビスに応力がかからないよう何度かやり直したが結果は同じ。 ついでに、二本余った純正車軸を第一と第二、第二と第三と順に通して軸間距離の測定を行った。測定は左右の誤差だけを確認できれば良いため、車軸の外径で行った。 |

|

|

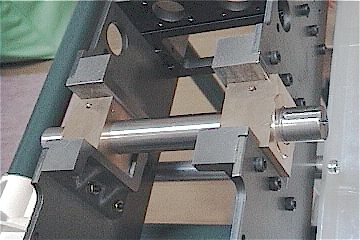

ホイールベース測定箇所 |

|

| 図面は動輪を書き込んでいない第一動輪軸箱と第二動輪軸箱である。下バネはこのように台枠の下側に板バネがつく。 測定の結果、第一動輪・第二動輪間および第二・第三動輪間とも左右の数値は100分の1mmまできっちり一緒だった。一安心というところである。 |

|

|

次に、軸箱の加工を行った。先ほども書いたように、今回の頒布は初めて下バネに変更されている。設計図は上バネの図面に変更すら指定していない図面が添付されていた。単純に上バネを下バネに付け直せばよいのだが、寸法というものが一切入っていないので、まず寸法から割り出すことにした。 軸箱の加工は以下のとおりである。 |

|