| 杮懱偵巆偭偰偄傞嶌嬈偲偟偰偼屻晹掤巕偺庢傝晅偗價僗寠偲丄僿僢僪儔僀僩僗僥僀偺寠偁偗偱偁傞丅屻晹掤巕偼愭寧嶌偭偨僗僥僢僾偺庢傝晅偗價僗偲桭掲傔偡傞偺偱丄寁嶼偟偨忋偱寠偁偗偟偨丅僿僢僪儔僀僩僗僥僀偼懁斅偺崌傢偣柺傪婎弨偵偟偰揔摉偵奐偗傞丅 | |

|

僥儞僟乕慜柺恾丒屻柺恾 |

|

|

|

|

掤巕庢傝晅偗寠壛岺 |

幉敔奧 |

|

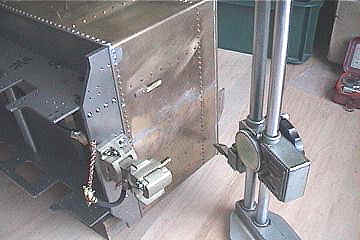

塃幨恀偼幉敔奧偱偁傞丅僙儞僩儔儖偐傜偼幉敔奧偺嵽椏偲偟偰恀鐹斅偑擖偭偰偄偨丅偟偐偟摨偠戝偒偝偱偟偐傕暋嶨側宍忬偺傕偺傪暋悢愗傝弌偡偺偼戝曄側偺偱丄偙傟傕儗乕僓乕僇僢僩偱奜拲偟偨丅幚暔偲傗傗宍忬偑堎側傞偑丄拻暔偺娭學偱偙偺宍忬偵偣偞傞傪摼側偐偭偨丅 幉敔奧偑偮偔柺偼妏搙偑偮偄偰偄傞偨傔丄寠偁偗偡傞応崌偵偼幉敔傪孹偗偰僪儕儖偺摉偨傞柺傪暯峴偵偟側偗傟偽側傜側偄丅偙偙偼僶乕僠僇儖僗儔僀僟乕傪巊梡偟偰丄妏搙晅偒戜嵗傪栘嵽偐傜惢嶌偟偰寠偁偗偟偨丅 屻偼價僗偱屌掕偡傞丅 |

|

|

憱傝嫀傞楍幵偺旜摂偼巹偑嵟傕嫿廌傪姶偠傞偲偙傠偱偁傞丅偣偭偐偔昗幆摂傪偮偗偰偄傞偺偩偐傜丒丒丒丒偲偄偆偙偲偱揰摂壜擻偵偟偨丅 偟偐偟栤戣偼攝慄傪偳偆偡傞偐偲偄偆偙偲偩偭偨丅偙偺傛偆偵奜斅偑偦偺傑傑悈僞儞僋偵側偭偰偄傞偲丄奜傪夞偟偰攝慄偡傞偟偐曽朄偑側偄丅乮悈偺拞傪捠偟偨恖傕偄傞乯幚婡偼揹婥攝慄傪捠偡攝娗偑梡堄偝傟偰偄傞丅 攝慄偼僥儞僟乕杮懱傪傾乕僗偟偰傕丄昗幆摂嵍塃偲僿僢僪儔僀僩3杮偺攝慄傪昁梫偲偡傞丅揹婥僷乕僣僔儑僢僾偱傕偭偲傕嵶偄攝慄傪嶰杮懇偹偰攝娗傪捠偟偨丅攝娗偼奜宍2倣倣偑棟憐偱丄妿偮撪宎偼偱偒傞偩偗懢偄傕偺偑棟憐偱偁傞丅 巆傝偼僄僐乕儌僨儖偺恀鐹嵶枾僷僀僾傪峸擖偟偨乮奜宎2倣倣丄撪宎1.5倣倣丄挿偝100倣倣乯丅偦傟偧傟傪偟偐傞傋偒挿偝偵愗抐偟偰丄3倣倣亊3倣倣偺恀鐹妏朹傪捠偟偰繫偖丅

|

|

|

嵶偄妏嵽偺僙儞僞乕偵寠傪嬻偗傞偺偼帄擄偩偑丄偙偙偱傕4偮捾僗僋儘乕儖僠儍僢僋偑戝妶桇偱偁傞丅僛儘億僀儞僩偱欨偊傞偲傎傏恀拞偵柧偗傞偙偲偑偱偒傞丅 僷僀僾偲妏嵽偼偦傟偧傟嵎偟崬傓偩偗偵偟偰偍偒丄妏嵽傪僥儞僟乕奜斅偵愙拝嵻偱庢傝晅偗偨丅僷僀僾傪敳偒嵎偟偡傞偙偲偱抐慄偵懳墳偡傞丅 |

|

|

嵟屻偱嵟戝偺擄娭丄揾憰偵擖傞偙偲偵側偭偨丅 僥儞僟乕傪揾憰偡傞偲偄偆偙偲偼婡娭幵慡懱偑姰惉偟偨帪偺僀儊乕僕傪憐憸偟偰揾憰偟側偗傟偽側傜側偄丅偙偺抜奒偱丄婡娭幵慡懱偺巇忋偑傝傪峫偊側偗傟偽側傜側偔側偭偨丅 傑偢丄僀儊乕僕偐傜偩偑丄巹偑尰栶忲婥婡娭幵傪僀儊乕僕偡傞偲偒偵傑偢晜偐傇巔偑丄乽恀偭崟亄僒價墭傟乿偱偁傞丅鉟楉偵恀鐹懷傪姫偐傟偨傕偺傗丄儔儞儃乕僪偵敀傪擖傟偰偄傞傕偺丄傑偨儘僢僪偵憰忺傪巤偟偨傕偺側偳丄椃媞梡婡娭幵傪拞怱偵偄傠偄傠側婡娭幵偑偄偨傛偆偩偑丄偁偔傑偱傕彮悢攈偩偭偨偼偢偩丅 婡娭幵偺姰惉搙傪嵍塃偡傞揾椏偩偑丄儔僀僽僗僠乕儉偼壵崜側娐嫬偱巊梡偡傞偨傔丄側偐側偐棟憐偳偍傝偺怓挷偵揾憰偱偒側偄偺偑尰忬偱偁傞丅 T-5偺惢嶌婰偱傕彂偄偨偑丄丄崙揝宆婡娭幵偺揾椏偲偟偰偼丄媄岻幧偺婡娭幵偵巊傢傟偰偄傞懴擬敿偮傗崟偺乽僆僉僣儌乿偑嵟傕巹偑僀儊乕僕偡傞幚婡偺怓挷偵嬤偄丅崱夞偼偙偺揾椏傪巊梡偡傞偙偲偵偟丄憗懍媄岻幧偐傜6杮庢傝婑偣偨丅 嵟弶偵彫暔偐傜揾偭偰傒偨偑丒丒丒丒側偐側偐擄偟偄揾椏偱偁傞丅乽敄揾傝偑棟憐乿偲愢柧彂偵偁傞偑丄偙傟偑側偐側偐偱偒側偄偺偱偁傞丅傑偨姡偒偑抶偔丄偦傕偦傕懴擬揾椏偼揾偭偨屻從晅偗偑昁梫偵側傞丅偼傫偩傪巊梡偟偰偄傞偺偱崅擬偺從晅偗偼晄壜擻偱偁傞丅 T-5偵偼乽僂儗僞儞擖傝儔僢僇乕揾椏偮傗偁傝崟乿傪巊梡偟偨丅摉弶偼僺僇僺僇偲偮傗偑偁偭偨偑丄婡娭幵傪塣揮偡傞偨傃偵偮傗偵棊偪拝偒偑尒傜傟丄側偐側偐椙偄揾椏偱偁偭偨丅壓揾傝傕揾椏偺攳棧傪杊偄偱偍傝丄1擭巊梡偟偨抜奒偱偼埆偔側偄敾抐偩偭偨偲巚偆丅偟偐偟丄巹偺揾憰媄弍偵栤戣偑偁傝丄昞柺偺偞傜偮偒傪奆柍偵偡傞偙偲偼偱偒偢丄巇忋偑傝偵晄枮偑偁偭偨偙偲傕妋偐偱偁傞丅 1斣僎乕僕偺C11嵞揾憰偵偼乽僄僫儊儖宯偮傗徚偟崟乿傪巊梡偟偨偑丄巹偑偄傑傑偱巊梡偟偨揾椏偺拞偱偼傕偭偲傕揾憰偟傗偡偔丄傑偨巇忋偑傝偑嬌忋偱偁偭偨丅C11偵傕攳棧偼尒傜傟偢丄傑偨偮傗徚偟偲偄偭偰傕姰帏側偮傗徚偟偱偼側偔丄敿偮傗徚偟偺傛偆側報徾偱埆偔側偄丅僆僉僣儌偺戙懼偵偙傟傪巊梡偡傞偙偲偵偟偨丅 嵟弶偵幵椫摍偺壓夞傝偐傜揾偭偰傒偨丅幉敔偺僕儍乕僫儖晹傪儅僗僉儞僌偟丄屻偼恀偭崟偵丒丒丒Paint it black両 |

|

|

|

|

傑偭崟両 |

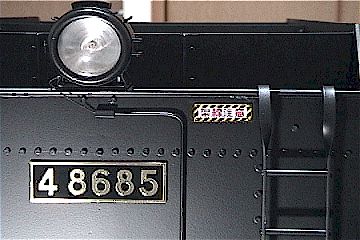

壦慄拲堄僾儗乕僩 |

|

側偐側偐巇忋偑傝偑傛偐偭偨偺偱丄師乆偲僷乕僣傪揾憰偟偰偄偭偨丅幨恀偑偙傟偟偐巆偭偰偄側偄偺偱怽偟栿側偄丅 忋夞傝偺揾憰慜偵丄揾椏偲偲傕偵攳棧偝傟偨傜崲傞僫儞僶乕僾儗乕僩偲乽壦慄拲堄乿偺僾儗乕僩傪愙拝嵻偱揬傝晅偗偰偍偄偨丅偙偺壦慄拲堄僾儗乕僩偼僋儔僂儞儌僨儖偐傜峸擖偟偨丅庢傝晅偗偵偁偨傝丄廃埻偺敀偄梋敀傪巺嫎偱愗曻偟丄抂柺傪儎僗儕偱杹偄偨丅 傑偨丄慡偰恀偭崟偱偼儊儕僴儕偑側偄偺偱丄僶僱捿丄斅僶僱丄幉敔庣傝峊偊丄摲掲偼崟愼傔傪峴偄偦偺傑傑庢傝晅偗偨丅崟愼傔塼偱愼傔偨屻丄儚僀儎乕僽儔僔偱杹偒庢傝晅偗偨丅 |

|

|

|

|

幉敔庣峊乮杹偒嵪傒乯 |

僶僱捿僺儞乮杹偒慜乯 |

|

崟愼傔塼偵怹偡偲崟偄暡忬偺傕偺偱暍傢傟傞乮幨恀塃忋乯丅偙傟傪儚僀儎乕僽儔僔偱偙偡傞偲忋嵍幨恀偺傛偆偵棟憐揑側巇忋偑傝偵側傞丅 |

|

|

僥儞僟乕忋夞傝偺慺嵽偼恀鐹偱偁傞丅揾椏偺怘偄晅偒偑傛偔側偄慺嵽偱丄堦斒揑偵偼僾儔僀儅乕傪壓揾傝偟偰偐傜揾椏傪嵹偣偰偄偔丅 偳偆偡傞傋偒偐嶶乆峫偊偨偑丄宱尡忋儔僀僽僗僠乕儉偺揾椏偼偳傫側偵鉟楉偵揾憰偟偰傕丄偳偆偣傏傠傏傠偵側傝攳棧偡傞偙偲偼暘偐傝偒偭偰偄傞丅側傜偽屻乆娙扨偵忋揾傝偑偱偒傞揾椏傪慖傃丄曗廋傪桳棙偵塣傇傎偆偑傛偄偩傠偆偲敾抐偟偨丅攳偑傟偨傜傑偨揾傟偽傛偄偺偩丅 偦偟偰壓揾傝傪偣偢丄慹傔偺儁乕僷乕偱忋夞傝傪偞偭偲杹偄偨屻丄偄偒側傝僄僫儊儖宯揾椏偮傗徚偟傪悂偒晅偗傞偙偲偵偟偨丅僄僫儊儖宯偼廳偹揾傝傪偟偨偲偒偺巇忋偑傝偑挻堦昳偱偁傞丅 揾憰偟偨屻丄1廡娫埲忋曻抲偟傛偔姡偐偟偨丅偦偺屻奺晹昳傪慻傒晅偗偨丅幨恀傪巆偟偰偄側偄偺偱暥復偩偗偵側偭偰偟傑偭偨丅 |

|

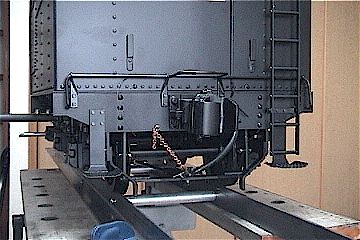

| 戝傑偐側僷乕僣偺揾憰偑廔偭偨抜奒偱慻傒棫偰偨丅壓幨恀偱幨偭偰偄傞僄傾乕儂乕僗偼僋儔僂儞儌僨儖惢偱偁傞丅 傑偨幨恀偱偪傚偭偲偩偗幨偭偰偄傞娵朹偼懌僗僥僢僾偱偁傞丅 |

|

|

|

|

僥儞僟乕慜晹 |

屻抂椑晅嬤 |

| 娞怱側揾憰嶌嬈拞偺幨恀偑巆偣側偐偭偨偺偱丄慡懱憸偑尰傟偰偐傜幨恀傪嶣塭偟偨偑丄幙姶偼偲偰傕椙偄巇忋偑傝偵側偭偨丅梊憐捠傝丄恀鐹晹暘偺揾椏偼偲偰傕攳偑傟傗偡偄丅僙儘僥乕僾傪挘偭偰傔偔傟偽偄偲傕娙扨偵攳偑傟偰偟傑偆偩傠偆丅

|

|

| 偝傜偵丄揹婥攝慄傪偍偙側偭偨丅慡偰偺攝慄傪僴儞僟晅偗偟丄儃僨傿傾乕僗懁偼丄彫偝側儚僢僔儍乕傪帺嶌偟偰M1.2彫僱僕偱棷傔偨丅 | |

|

|

|

昗幆摂攝慄 |

僿僢僪儔僀僩攝慄 |

| 揹抮儃僢僋僗偼塣揮惾懁偺摴嬶敔偵愝抲偟偨丅揹抮儃僢僋僗屌掕偵偼椉柺僥乕僾傪巊梡偟偨丅僗僀僢僠偼3億僀儞僩幃偱丄恑峴曽岦懁傊搢偡偲昗幆摂偑丄屻恑懁傊搢偡偲慜乮屻丠乯徠摍偑揰摂偡傞丅幨恀偱尒偊傞傕偆堦偮偺僗僀僢僠偼婡娭幵梡偱丄婡娭幵偑姰惉偟偰偐傜攝慄偡傞丅 | |

|

|

|

昗幆摂丒僿僢僪儔僀僩僗僀僢僠 |

昗幆摂揰摂拞 |

|

偦偟偰僥儞僟乕偵庢傝妡偐偭偰1擭偲3儢寧丒丒丒傛偆傗偔姰惉偟偨丅 |

|

|

|

|

|

傛偆傗偔姰惉偟傑偟偨丂(^_^;) |

|

| 偟傑偭偨両傑偩媼悈岥偺僼僞偲扽屔偺僼僞傪巇忋偘偰偄側偐偭偨両傑偁丒丒丒偄偄傗丅傂傑偵側偭偨傜傗-傠偆偭丂(-_-) | |

|

|

|