| 2002年9月 小物-① ドローバーピン受

|

|

| 下回り・上回りとも形になったので、組み立てて記念撮影をした。 | |

|

仮組したテンダー |

|

|

写真下、後部排障器は台枠と同じ3mm平鋼から製作する。パーツはレーザーカットで切り出されている。焼きなました後、バイスとペンチでまげて製作した。左右同じように曲げなければならないので結構大変だった。 制動梁が排障器の奥にチラリと見えている。ブレーキを取付けたことで、後部からの見栄えがよくなった。実機も制動梁がよく見える。これがないと台枠内部がすっからかんになってしまう。 さて、全体の形状は写真のとおりだが、残りの工作はまだかなり残っている。装飾では、梯子、標識灯掛、給水口蓋、石炭取出口蓋、道具箱蓋、ハンドポンプ蓋、軸箱蓋、後部ステップ、開放梃子、ブレーキアングルコック、リアヘッドライト、ナンバープレートなど。 HOやOゲージでは、これからが見せ場になるところだが、運転主体になると予想されるので装飾はほどほどにしておこうと思う。性格の問題で面倒くさい作業や、細かい作業は苦手である。装飾をつければつけるだけメンテが大変になる上、機構に影響しないので工作がどうしてもつまらなくなる。例えば梯子を製作しても機構や性能が変わるわけではないので、なかなか取り掛かる気になれない。 |

|

|

とはいっても作業をしなければ終らないので、とりあえず標識灯からはじめることにした。レンズを除いて完成させてたが、レンズに適当なパイロットランプが手に入らなかったので、アクリル丸棒を旋盤でチマチマ削ってレンズを製作した。回転数を最低まで落し(それでも120/minで回ってしまうが)よく磨いだバイトで少しずつ削った。削った後は突っ切りで切り落とし、麦球用の穴を掘っておく。ついでに細目サンドペーパーでつやが出るまで磨き続ける。 このレンズの制作方法にはもう一つ、プラモデル時代に身に付けた方法で、ヒートプレスという方法がある。塩ビ板を暖めておいて、型を押し付ける方法だ。簡単だが熱が伝わる所には使えない。 |

|

|

|

|

レンズがついた標識灯 |

標識灯掛 |

|

その後クリアーレッドで塗装して取り付けた。安物のクリスマスケーキにつくチェリーのようになってしまった! 続いて標識灯掛を製作したが、実物はかなり複雑な形状をしており、これを完全に再現するにはロスト部品を購入するしかない。仕方がないので単純な形状に変更して製作した。 |

|

|

さらに梯子を製作した。素材で送られてくるので多少の加工が必要になる。構造は2枚の平鋼に等間隔に穴をあけ、長さをそろえた真鍮パイプをビス止めする。旋盤を導入したから簡単に終ったが、糸鋸で長さをそろえて切断するのはかなり大変だ。梯子を組み立てた後、テンダーに仮止めして梯子上部をテンダーのふちに合せて曲げ加工し、引っかかるようにしておく。左右の板をねじって水平にした後曲げ加工しなければならない為、形状が複雑になる。 |

|

|

|

|

梯子上部 |

梯子下部 |

|

一方梯子下部は端梁にビス止めされるが、コの字型のステーを介して取り付ける。 このように指定された幅にぴったり曲げ加工することは大変難しく、私がもっとも苦手としているところである。鉄道模型工作技法によると、板厚の約80%を折り曲げ線として加工するとよいとあるが、なかなかきちんとはできない。 |

|

|

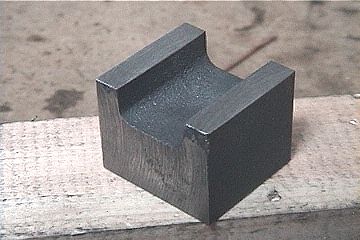

先月のカプラーに続いて、ドローバーピン受けを台枠に取り付けた。ドローバーを受けるシャフトは8mmで、シャフトを受けるポケットはコの字型鋳物でできている。写真下がその素材である。窪んでいるところにドローバーが入り、鋳物本体にドローバーピンと同径の穴を空け、台枠に取り付ける。これも説明書が無いので、パーツを吟味して組み立てた。おそらく問題はないと考える。

素材 |

|

|

|

|

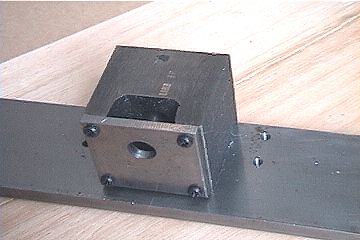

すでに穴あけを終えた後撮影 |

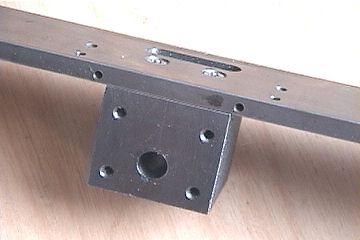

床板から穴を移しあける |

| 端梁の中心線を罫書き、続いてピン受け鋳物の中心線を求め、バイスなどで仮固定して端梁の取り付け穴を鋳物に写す。その後底板からピン穴位置をうつし、最後に穴あけする。 端梁からビスを取り付けるが、このビスは緩衝器の下に隠れるため、皿ネジを使用する。端梁に固定できたら台枠を組立、床板を取り付け、予め床板に開いているピン穴を移しあける。ドローバーの力を床板にも分散させるため、さらに4箇所ビスで固定することにした。 |

|

|

旋盤でヤトイを作ってドローバーピン穴の中心を求めてドリルで穴あけした。 ドローバーピン穴が終ったら、蓋を取り付け穴を移しあける。これで完成となる。

完成 |

|

|

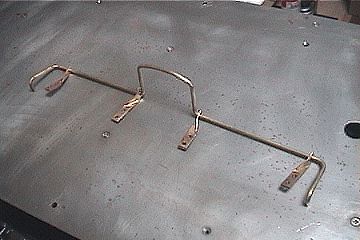

さらに開放梃子も製作した。まるで針金細工をするくらい難しかった。3本製作し、一番満足するものを取り付けた。 |

|

|

|

|

開放梃子 |

裏打ち |

| 右写真は開放梃子受けだが、そのまま取り付けたら床板が邪魔になり端梁にぴったりと収まらなかった。裏打ちをして高さを稼いでいる。 | |

| 開放梃子と開放梃子受けは動輪舎から安価で販売されているのでそれを利用するのがベストだが、残念ながら縮尺が異なるので結局加工しなければならない。縮尺8.4分の1で製作するとこのような面で大変便利である。独自に9.3分の1や10分の1で機関車を製作することも悪くないが、メリットは持ち運びだけ(このメリットは大きいが・・・)でそこに至るまでの工作は全て自作か外注しなければならない。互換性のあるパーツをできるだけ利用できるようにしておくことが工作を楽にする。 | |

|

|

|