| 2002年8月

手動ブレーキ増設-③・カプラー取り付け

|

|

|

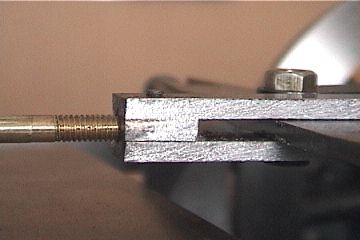

先月組み立てたブレーキパーツを台枠に組み込む。台枠に最初からあいている穴を利用し制輪子吊軸を取り付け、台枠から制輪子吊・制輪子・制動梁をぶら下げる。 続いて、制動引棒を真鍮4mm丸棒から製作し両端をダイスでねじ切りしておく。その後フォークエンドに通し、各制動梁同士をつなぐ。制動釣合梁とフォークエンドをつなぐシャフトはとりあえずM4ビスを利用した。動きと性能を確認した後ロッドと割りピンに変更する予定。

フォークエンドと制動引棒 |

|

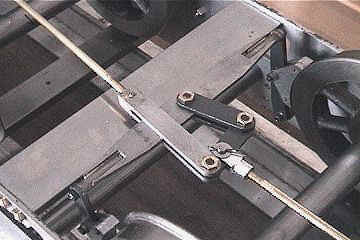

| 制動釣合梁は第二軸と第一軸は異なるものを取り付ける。それぞれの制輪子に均等に力を伝えるためである。写真のロッドエンドはミヨシ製である。 | |

|

|

|

第二軸制動釣合梁 |

第一軸制動釣合梁 |

|

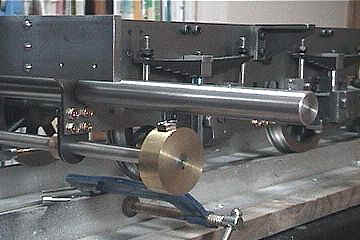

ここまででブレーキ本体の組み付けは修了したので、制動軸と制動腕の製作をする。制動軸は10mm快削ステンレス鋼を使用した。ノギスで計測すると10.2mmと0.2mm直径が大きかった。これを利用しないてはないので、制動軸受け部と制動腕取り付け部分を旋盤で10.0mmまで削り、抜け止めブッシュを片方のみに変更した。 制動軸腕は段付き加工した本体にレーザーカットで抜いたカム状の制動腕を銀ロウ付けする簡単な方法。当初は左右とも穴位置を合わせて組みたて、ロッドエンドはその間にはさむ予定だったが、片方をブレーキ戻し用バネ吊に変更することにした。およそ90度ずらしてある。旋盤加工の段階で固めの嵌めあいにしておき、銀ロウ付けする。中央貫通穴は制動軸が通るため内径10mmとなっている。

制動軸腕 |

|

| 片方の制動軸受を台枠にビス止めし、制動軸腕・制動軸・抜止めブッシュを通してもう片方の制動軸受を台枠にビス止めする。さらに制動軸腕にロッドエンドを取り付け、第一軸の制動釣合梁と制動引棒でつなぐ。その後位置を調整して制動軸腕と制動軸に回り止めのビスを埋め込んだ。 | |

|

|

|

制動軸腕と、回り止めビス(黒色ビス) |

制動軸受けと抜け止めブッシュ |

| というわけで一応の完成となった。(下左写真は裏側・後部より) | |

|

|

|

制動機構全体図 |

レバー取付台座 |

|

さて、制動軸を回す方法についてだが、手で操作しても足で操作してもよいだろうと、私は設計の段階であまり深く考えなかった。とりあえずT-5の給水タンク蓋に使用した40mm真鍮丸棒が残っていたので、まずこれを穴あけして制動軸に取り付けた。そして位置あわせをした後、端面にレバー取り付け用の穴をあけて手で操作するレバー式で完成させた。 しかし、運転用の足ステップを取り付けると、レバーがステップにあたり操作できなくなってしまった。写真はステップを取り付けて撮影した写真だが、上に見える丸棒がそれである。写真でみえる真鍮丸棒に六角ビスがついている。ここにレバーを取付ける予定だった。これではテストもできないので今回はここまでとした。テストができ次第掲載したいと思う。足踏み用のペダルを端面に取り付けることで解決できるが、また面倒な加工をしなければならない。テストをするにしても、上回りを取付けてシートを製作しなければ座ることができない。制動軸を手でひねるだけで車輪がロックするので問題はないと思うが、重量級の客車を引いて実際に作動させて見なければ性能のよしあしは判断できない。 いつかテストが修了したら報告しようと思う。 |

|

|

セントラルの純正カプラーは縮尺9分の1で、他メーカーと完璧な互換性を持っているわけではない。カプラーはそれぞれのメーカーが独自に設計しており統一規格は特にない。テンダーカプラーは見た目よりも性能が重視されるので今回も動輪舎のカプラーを使用することにした。 まず、純正で真鍮製だったテンダー台枠アングルをエンジン台枠と同様、鉄アングルに変更した。当時は外注したが今回は自作した。エンジン台枠のアングルを外注した理由は、当時鉄アングルを正確に切断する方法が浮かばなかったからだ。 |

|

|

|

|

鉄ノコ(980円)とハイスブレード |

自作した鉄アングル |

|

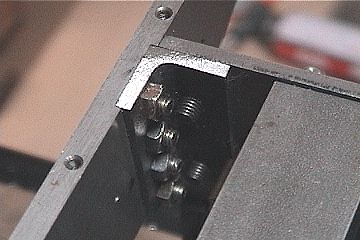

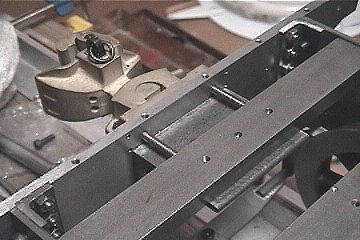

端梁の補強に加えて、カプラー取付部をさらに補強した。カプラーポケットは上下合わせて4箇所で固定されるが、上部の2本は端梁にネジ止めせず貫通させ、上右写真の横梁にビス止めする。そして下の2本は横梁下部にアングルをビス止めし、横梁に力がかかるように取り付けた。これで端梁のたわみがゼロになると思う。 |

|

|

|

| 横梁にアングルを取り付け・台枠裏側より | 上部2本は端梁を貫通し横梁に直接ビス止め |

| これだけ補強すれば問題はないと思う。さらにこの上にはテンダー床板がビスどめされ、床板自体も補強になる。剛性もばっちりである。

|

|