|

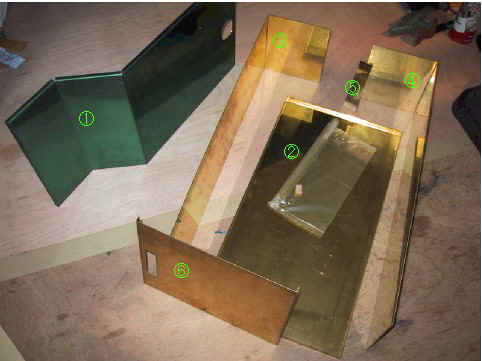

僷乕僣柤偑暘偐傝偵偔偄偨傔丄埲慜宖嵹偟偨幨恀偺斣崋偱敾抐偟偰偄偨偩偒偨偄丅梫偡傞偵丄敔偼敔偩偗偱杮晅偗偟丄扽屔晹暘偺僷乕僣傕偦偙偩偗偱杮晅偗偟丄嵟屻偵枾晻偟偰姰惉偝偣傞偲偄偆庤弴偱偁傞丅

傑偢丄堦扷壖慻偟偰偁傞僥儞僟乕忋夞傝傪偡傋偰僶儔偟偰偝傃傪棊偲偟丄儁乕僷乕偱愙崌柺傪杹偄偨丅偦偺屻丄忺傝偵側傞價僗傪愭偵僴儞僟僑僥偱偼傫偩晅偗偟偨丅

嶌嬈傪1.偵堏偟掙斅嘇偲懁柺斅嘊嘋傪價僗偱偟偭偐傝棷傔偰丄僥儞僟乕傪傂偭偔傝曉偟僼儔僢僋僗傪揾傞丅僶乕僫乕偺壩傪峣偭偰僥儞僟乕偺妏偩偗偵墛偑偁偨傞傛偆壓偐傜忋傊岦偗偰偁傇傞丅朹偼傫偩傪偁傇偭偨偲偙傠偵摉偰偰梟偐偟丄偦傟傪孞傝曉偡丅忢偵丄嘊嘋偺懁柺斅偑擬偱傂偢傑側偄傛偆偵拲堄偟偨丅

掙斅偲懁柺斅偑愙崌偟偨傜丄崌傢偣斅嘍傪偼傫偩晅偗偡傞丅嶮價僗偑暘偐傜側偄傛偆偵嶍傜側偗傟偽側傜側偄偨傔丄偼傫偩傪懡傔偵惙偭偰偍偄偨丅偁偲偐傜儌乕儖傗傜側偵傗傜偮偗側偗傟偽側傜側偄偺偱巇忋偑傝偼偁傑傝婥偵偣偢峴偭偨丅僶乕僫乕偱傕壩傪峣傞偲偼傫偩偑梟偗弌偡傑偱偵帪娫偑偐偐偭偨丅

師偵丄慜斅嘐傪價僗巭傔偟偰偼傫偩晅偗偡傞丅偙偙傑偱偺嶌嬈偼慡偔栤戣側偔廔椆偟偨丅

偦偟偰扽屔偲悈憛偺巇愗斅嘆傪巟偊傞傾儞僌儖傪偼傫偩晅偗偟偨丅偙偺抜奒偱敔偑姰惉偟丄恀拞偵堦杮偩偗峊偊偑擖偭偰偄傞忬懺偵側傞丅僙儞僩儔儖偺愝寁偱偼丄悈憛撪晹偵杊攇斅偑堦枃擖傞偙偲偵側偭偰偄傞偑丄偣偭偐偔斅傪堦枃擖傟傞側傜偽丒丒丒偲丄愭傎偳偮偗偨傾儞僌儖偲丄掙斅傪偮側偄偱傒偰偼偳偆偐偲峫偊偨丅偙偆偡傞偙偲偱丄懱廳偑偐偐傞僥儞僟乕偺曗嫮偵側傞丅

杊攇斅偵掙斅愙崌梡偺傾儞僌儖傪偼傫偩晅偗偟丄懕偄偰杊攇斅傪價僗巭傔側偟偱偼傫偩晅偗偟傛偆偲僶乕僫乕偱掙斅傪偁傇偭偨丅偡傞偲偡偖偵掙斅偑榗傒偼偠傔偨丅峇偰偰壩傪巭傔偰僠僃僢僋偟偨偑丄僗儖儊僀僇偺傛偆偵偼側偭偰偄側偐偭偨丅椻傔傞偺傪懸偪丄僪儕儖偱寠偁偗偟偨屻價僗巭傔偟偰偐傜嶌嬈傪嵞奐偟偨丅

偟偐偟丄掙斅偼擏岤偑敄偄偨傔丄價僗巭傔偟偰傕偁傇傞偲偡偖偵榗傒偼偠傔偨丅偟偐偟掙斅偼恖栚偵擖傜側偄偲偙傠側偺偱峔傢偢偁傇傝懕偗偰掙斅偲偺偼傫偩晅偗傪廔偊偨丅偙偙傑偱偑埲壓偺幨恀丅

|

|

|

|

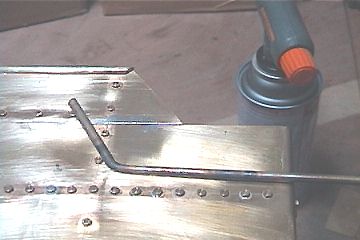

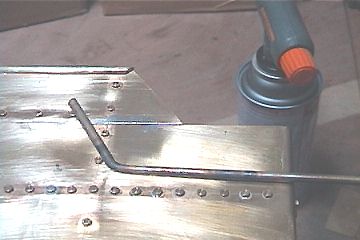

杊攇斅偲曗嫮傾儞僌儖 |

敔偵側偭偨僥儞僟乕忋夞傝 |

|

|

| 幨恀偱偼尒偯傜偄偲巚傢傟傞偑丄杊攇斅偼傾儞僌儖偲偮側偑傟偰掙斅偲宷偑偭偰偄傞丅悈偼懁柺斅偲偺寗娫傪捠傝丄慜傊夞傞傛偆偵側傞丅乮愄巊偭偰偄偨傾儖儈偺偍曎摉敔偺傛偆偩丒丒丒乯掙斅偼儁僐儁僐偵側偭偰偄偨丅戜榞偵嵹偣偨偲偒偵寗娫偑偱偒傞偲傑偢偄偙偲偵側傞偨傔丄棤曉偟偰暯儎僗儕偱暯傜偵巇忋偘偨丅偦傟偑壓幨恀丅杊攇斅傪庢晅偗偨偲偙傠傛傝慜晹暘偑朿傜傫偱偟傑偭偰偄傞丅偑丄偲傝偁偊偢敔偺宍忬偵偼側偭偨丅 |

|

撌晹傪儎僗儕偱廋惓丒丒丒 |

|

|

憗懍戜強傊帩偭偰偄偒丄嵟弶偺悈楻傟僠僃僢僋傪偟偨丅慡偔悈楻傟偼側偐偭偨丅偼傫偩偼傛偔梟偗偰棳傟偰偄傞傛偆偩丅1.2.3.偑廔椆偟偨偙偲偵側傞丅

庤弴4.偵堏傝丄扽屔偲悈憛偺巇愗斅嘆偵丄傾儞僌儖俀杮偲丄媼悈岥丄億儞僾幒巇愗斅傪偼傫偩晅偗偡傞丅媼悈岥偼擏岤傕偁傝戝宆側偺偱偼傫偩偑棳傟傞傑偱帪娫偑偐偐偭偨偑丄摿偵擄偟偄偲偙傠傕側偔弴挷偵嶌嬈偼廔椆偟偨丅屻晹偺傾儞僌儖偵偼憰忺偱峊偊傪偮偗偨偑丄帒椏晄懌偱偳偺傛偆側宍忬偵側偭偰偄傞偐暘偐傜側偐偭偨丅嬤戙婡偼嶰妏宍偺峊偊偵側偭偰偄傞傛偆偩偑丒丒丒丅堦斒揑側侾侽亊侾侽mm偺恀鐹傾儞僌儖傪偼傫偩晅偗偟偰偦傟傜偟偔尒偊傞傛偆偵偟偨丅

|

|

巇愗斅偵奺僷乕僣傪庢晅偗偨偲偙傠 |

|

|

壛岺偑廔傢偭偨巇愗斅嘆傪杮懱偵慻傒崬傒丄儃儖僩偱掲傔晅偗偨丅摨帪偵丄宲偓懌偝傟偰偄傞憹扽屔晹暘傕庢傝晅偗偨丅壖慻偺抜奒偱偼儃儖僩傪悢売強偟偐棷傔偰偄側偐偭偨偑丄杮晅偗側偺偱偡傋偰偺儃儖僩傪慻傒晅偗偨丅慡晹偱係俀侽杮嬤偔偺恀鐹儃儖僩偑昁梫偲側傝丄嬥慘揑偵傕偙傟偩偗偱侾侽丆侽侽侽墌嬤偔偺宱旓偑偐偐偭偰偟傑偭偨丅

巇愗斅偑偡傋偰儃儖僩棷傔偱偒偨傜丄僼儔僢僋僗傪棳偟偼傫偩晅偗偡傞丅僶乕僫乕偼僥儞僟乕奜懁偐傜偁傇偭偰撪懁偐傜偼傫偩晅偗偡傞丅懁柺斅偼枾偵儃儖僩偱棷傑偭偰偄傞堊偐丄偐側傝擬傪傕偭偰傕傂偢傓偙偲偼側偐偭偨丅埨怱偟偰弴師偼傫偩晅偗偟偰偄偭偨丅

扽屔掙晹偲慜斅丄懁柺斅偺偼傫偩晅偗 |

|

堦斣寽擮偟偰偄偨枾晻偼巚偭偨傎偳戝曄偱偼側偔丄撪懁偐傜偼傫偩傪棳偟偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢丄偒偪傫偲昞懁偺儃儖僩偵傕偼傫偩偑夞偭偰偄偨丅偙傟側傜悈楻傟傕側偝偦偆偱偁傞丅

|

| 悈憛偼枾晻偝傟偨偺偱丄悈楻傟僥僗僩傪峴偭偨丅奜娤僠僃僢僋偱偼楻傟偦偆側偲偙傠偑側偐偭偨偺偱丄僥儞僟乕忋夞傝傪傛偔愻忩偟偨屻丄悈敳偒寠俀売強傪僈僗娗偵巊梡偡傞僑儉僉儍僢僾偱傆偝偄偱儀儔儞僟偵僙僢僩偟偨丅 |

|

|

|

儀儔儞僟偵偰 |

儃儖僩偐傜偺悈楻傟 |

悈傪媼悈岥偐傜堨傟傞偲偙傠傑偱擖傟丄偟偽傜偔抲偄偨丅奺愙崌晹傪堦偮堦偮僠僃僢僋偟偨丅偡傞偲傐偨傐偨偲偄偆検偱悈楻傟偑尒偮偐偭偨丅慜斅偲懁柺斅偺愙崌晹偱偁傞丅偝傜偵帪娫偑偨偮偵偮傟偰悈楻傟偑尒偮偐偭偨丅懁柺斅偺儃儖僩晹暘俀売強偱丄彮偟偢偮偩偑悈偑偵偠傒弌偰偄傞丅偟偐偟偦傟埲奜丄悈楻傟偼尒摉偨傜側偐偭偨丅僞儞僋偺悈傪偡傋偰敳偄偰丄傑偢慜斅偲懁柺斅偺宲偓栚傪偼傫偩晅偗偟偨丅儃儖僩偐傜偺悈楻傟偼偛偔彮検偺偼傫偩傪儃儖僩偺廃傝偵棳偟偰傆偝偄偩丅嵞搙悈楻傟僥僗僩傪偟偨寢壥丄偳偪傜傕姰帏偵楻傟偼巭傑偭偨丅傗傟傗傟偱偁傞丅僶乕僫乕偱攈庤偵偁傇偭偨傢傝偵偼栚棫偭偨榗傕側偔奜娤偼忋乆偵巇忋偑偭偨丅

|

|

悈僞儞僋偲偟偰偼姰惉偟偨偑丄憰忺傪偮偗偰偄偐側偗傟偽側傜側偄丅嵟弶偵儌乕儖偐傜庢傝晅偗傞偙偲偵偟偨丅嬤戙婡偼僥儞僟乕偺儌乕儖偑暯斅偵側偭偰偄傞偑丄幚婡偺俉俇俀侽傗俋俇侽侽偼敿墌拰偺傛偆側慺嵽偱儌乕儖偑庢晅偗傜傟偰偄傞丅偄偐偵傕屆傔偐偟偄偲偙傠偱偁傞丅偛偔堦晹偺俉俇俀侽偼嬤戙婡偲摨條偺暯斅偵側偭偰偄傞偙偲偑偁傞丅乮攡彫楬偺俉俇俁侽偼暯斅偩偭偨乯僙儞僩儔儖偺俉俇俀侽傕幚婡偲摨偠傛偆偵恀鐹敿娵朹丠傪偼傫偩晅偗偡傞丅乮偙傫側慺嵽偼堦懱偳偙偱庤偵擖傟傞偺偩傠偆丒丒乯

恀鐹敿娵朹傪僥儞僟乕偺宍懺偵偁傢偣偰嬋偘偰偄偔偙偲偼偐側傝擄偟偦偆偩偭偨偺偱丄侾売強愗抐偟偰偁偲偼從偒側傑偟偰庢晅偗傞偙偲偵偟偨丅愗抐偟偨偲偙傠偼僥儞僟乕憹扽晹暘屻晹偺妏偱偁傞丅

|

|

|

|

惓妋偵嬋偘傞偙偲偼偲偰傕擄偟偐偭偨偑丄傑偢傑偢偺弌棃偵側偭偨丅嵍塃偺儌乕儖偼屻晹偱撍崌偣偡傞偑丄僥儞僟乕懁斅帺懱偑屻晹拞墰偱愙崌偟偰偄傞偨傔丄偮偒崌傢偣埵抲傪掤巕偑偮偔応強傊偢傜偟偰撍崌偣偟偨丅

慜斅晹暘偺憰忺偑傑偩傑偩巆偭偰偄傞偑丄堦墳宍懺偼姰惉偵嬤偔側偭偨丅

|

|

|

|

|

|

|