| 2001年12月 第2回テンダー上回り-③

|

|

|

形状がテンダーの形になったところで、テンダー上回り前板部分を加工した。ここを一番最後に回した理由は、ハンドポンプとの相隣、道具箱周りの資料不足が理由で、どのように加工するべきか考えがまとまらなかったためである。10月の連載で記述したように、道具箱の高さが純正部品では足りなくなるので、作り直さなければならない。 セントラルの設計図によると、ハンドポンプの配管はきちんと助手席側道具箱の中におさまり、チェックバルブとその配管は運転席側道具箱の中におさまる。チェックバルブのハンドルは、実機の手ブレーキと同様の形状に仕上げるよう指示されている。実機では手ブレーキは助手席側についているが、そこまでして実機にこだわる必要もないので、ハンドポンプとチェックバルブはそのままの位置で組み上げることにした。 |

|

|

設計図に基づく前板 |

変更後 |

|

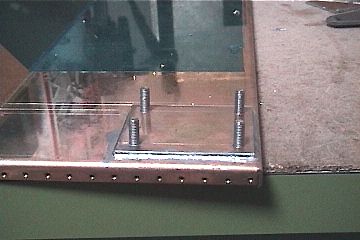

まず、道具箱を取り付けるため、真鍮板を切り出しアングルで固定した。ハンドポンプのメンテナンスをしなければならないので、道具箱正面の板は取り外し可能にしておいた。セントラルの純正部品では、真鍮板を折り曲げて寸法どおりに仕上げなければならないが、左右同じように折り曲げることは私にできそうもなかったので、別々に切り出した板をアングルで接合した。 さらに、石炭取出口をつけるため、取り付け位置をけがいた。本来なら、炭庫の高さと石炭取出し口は同じ高さでなければならないが、石炭取出口の取付位置が低くなりすぎるので、1cm高く位置変更した。どちらにしても、この場所から石炭を投炭するわけではないので飾りと割り切った。 しかし、セントラルの純正部品を見ると、石炭取出口には開閉可能な蓋がつくようになっている。2本の4×4の真鍮角材に1×1の切取りがミーリング加工されており、ここを真鍮板が上下にスライドする。飾りにしてはやけに凝っているので、それならばと前板に石炭取出口を糸鋸であけた。

|

|

|

|

|

|

道具箱取付アングルと石炭取出口穴あけ |

石炭取出口 |

|

石炭取出口は右写真のようにはじめから曲げ加工してあり、真鍮角材を補強にして取り付けるようになっている。仮組の段階で、全てネジ固定できるようにするため、4×4の角材にもネジ穴を加工して、仮組できるようにした。 この段階で、テンダー上回り外観の加工が終わったので、一度全てばらすことにした。ばらした後、 |

|

| 1.底板②に排水口プラグ取付 | |

| 2.底板②にテンダー台枠床板と結合するためのネジ取付 | |

| 3.水槽と炭庫の仕切板①にハンドポンプ取付ネジを取付 | |

| 4.ハンドポンプ室と炭庫の仕切板を取付 | |

|

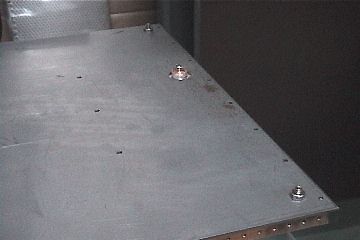

を加工して、はしごやテールライト等の飾りを除き、テンダー上回りは大体完成となる。 パーツの名前が良くわからないと思うが、写真を見ていただくことでご理解いただきたい。要するに、テンダー上回りとテンダー台枠とドッキングするための準備である。 まず、1.から加工した。台枠床板は1.5mmの鋼板で、すでに穴あけ加工されている。ネジ穴、排水口穴、配管穴等である。鉄なので、素手で触っているとあっという間に錆びが発生する。この台枠床板の穴をヤトイにして、底板②に穴を移しあける。排水口は2箇所設けられている。ひとつは、給水用、もうひとつは排水用である。台枠床板にはすでに16mmの穴があいており、ヤトイにしろといっても、穴が大きすぎてそう簡単にヤトイにならないので、やむを得ず、廃材の中から、穴開き丸棒を探して、その周りにガムテープを巻いて直径を16mmまで拡大し、その丸棒をヤトイにして、底板に穴あけ位置をケガいた。結果はほんの少し偏心したがほぼ中心にケガくことができた。後はホールソーで11mmの穴をけて、プラグをはんだ付けした。 台枠床板と底板②はM4のステンレスキャップボルトで結合する。ビス穴は、台枠床板をヤトイにして、バシバシあけられる。穴あけをした後、ネジきりをし、ステンレスボルトをはんだ付けして、コーキングした。

|

|

|

|

|

ステンレスボルトと排水プラグ(裏側から) |

台枠床板とドッキングして位置を確認 |

|

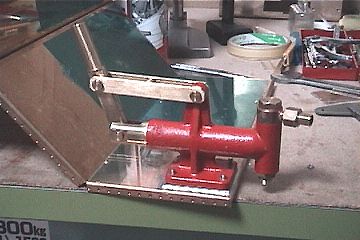

これで底板の加工は終了となる。 続いて、ハンドポンプ取付のため、ハンドポンプ本体を加工した。ハンドポンプは完成状態で送られてくる。一応分解してできを確認してみたが、ピストンを抜くとシリンダー鋳物に大きな巣(亀裂)が現れた。風呂場で動作確認をすると問題がないのでそのまま使うことにした。圧力がかかった状態でどうなるかはチェックできないが、将来つかえなくなったときに交換してもらうようセントラルに依頼した。 ハンドポンプには取付用の穴あけ加工しなければならない。ミーリングバイスで咥えてハイトゲージで罫書き、穴をあけた。

|

|

| 水槽と炭庫の仕切板①には取付ビスを組み込まなければならないが、設計図どおりの取り付け位置にすると、ポンプ室のスペースが狭く、ハンドポンプの取り付けが容易でなくなりそうな気がした。ポンプ室のスペースを広げると、石炭の積載量が減ることになるが、ハンドポンプの補修を考えると余裕があったほうが良いので取り付け位置を多少中央寄りにオフセットすることにした。ポンプ室仕切板の位置も変更になるので、ハンドポンプの蓋が使えなくなってしまうが、自分で切り出して製作することにした。 | |

|

純正位置(上面図) |

変更後(上面図) |

|

純正位置(正面図) |

変更後(正面図) |

|

赤いラインがハンドポンプ本体で、青のラインがテンダー側面板・及び道具箱である。水色のラインはポンプ室仕切板と炭庫の床板である。やや中央よりに位置をずらしたため前板のポンプ配管穴を拡大しなければならなくなった。 変更後の取り付け位置にあわせて水槽と炭庫の仕切板①に穴をあけ、ネジを裏から取り付け、ポンプ本体がすっぽりはいればよい。このネジもステンレスキャップボルトである。ポンプ取付位置にはんだ付けしてある板は補強のためと、ポンプ室仕切板フランジ部と高さをあわせる目的で必要になる。 |

|

|

|

| ハンドポンプ取付台とネジ | ハンドポンプ仮載せ |

|

ハンドポンプ本体が問題なく固定されたら裏からビスをはんだ付けして加工は終了。 さらにポンプ室と炭庫の仕切板を取り付けなくてはならない。一番最後で一番難しいところである。再度前板を取り付けて台形の形をした仕切板を仮乗せしてみるが、辺の長さが微妙に狂っているようで炭庫底部と隙間がないように取り付けすることができない。私の加工が下手という理由もあるが、隙間なく組立しなければポンプ部に石炭粉が入り込みあまりよろしい状況にならないため、ポンプ室仕切板フランジをヤスリで削ったり、板金したりで、何とか隙間なく組み立てられるようになった。 |

|

|

ポンプ室仕切板(テンダー側面図赤破線部分) |

|

|

水槽と炭庫の仕切板①も変形な上、ポンプ室仕切板も変形しているので、穴あけが大変だった。表側からの穴あけは不可能だったので、ポンプ室仕切板をCクランプで支持した後、水槽側から穴あけを行い取り付けをした。ポンプ室には蓋がつくので、テンダー側板との平行度に注意して取り付けた。 ここまでで、テンダー上回りは加工が終了したことになる。あとは、細かいところ、後部のはしごやナンバープレート、テールライトなどの小物の組立が残る。セントラルから送られてきた小物パーツは梯子の材料と、カプラー梃子受けくらいで、あとはすべて自作しなければならない。 小物は、テンダーの本付けが終わってから取り付けたほうが良い。しかし、その本付けも下回りと相互の関係や、すべての問題がクリヤーになってからでなければできない。常に分解できる状態にしておかなければ不安なのである。 上回りも主台枠と同様、未完成のままで次の段階に進まなければならない。来月はどうなることやら・・・ ちなみに次回は第5回、動輪が送られてくる予定だが、9月を最後に部品の配給は止まっている。連絡もない。連載が止まってしまう日が近い。 |

|

|

|

|