| 2001年5月 小物・水タンク・外観完成

|

|

| 残すはタンクだけとなったが、めんどくさがりでせっかちな私の性格から、タンクを先に作ると小物を作らず昇圧をあせることが考えられたため、先に小物から製作した。 | |

|

|

|

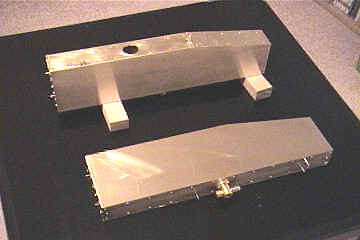

カプラー梃子 |

運転台ステップ |

|

|

|

砂撒き管 |

タンク蓋 |

|

シャーリングをお願いした遠藤工業さんに、8ミリ幅の帯材をたくさん切り出して頂いたので、これを利用して、カプラー梃子と運転台ステップを製作した。梃子写真のいちばん左端で、一個所穴をあけ間違えたのはご愛嬌。 ステップは、帯材をバイスに挟んでハンマーでガンガン叩いてはんだ付けした。 砂撒き管はとても目立つところだが、砂撒き管をロストワックスで購入すると高価なので、それらしく自作してみた。10×10のアングル材を3センチに切り出して、ヤスリで角を丸く仕上げる。それぞれ配管がつくところに穴を開け、3ミリの真鍮丸棒を焼きなまして曲げ、銀ロウ付けする。管がつくほうは長めに残しておき、内径3ミリの銅管を差し込んで完成。管の太さが変わってしまうので、みっともなくなるのではないかと心配したが完成してみると、全く気にならなかった。銅管を焼きなましてボイラーにあわせて曲げた後取り付ける。 タンクの蓋は、タンク側に直径30ミリの穴を開けておき、凸型に削った蓋をはめ込む単純明快な構造。 他にもいくつか小物を製作したが、写真を残すことを忘れてしまったので割愛する。工作が残り少なくなればなるほど、鼻息も荒く完成を急いでしまう。 |

|

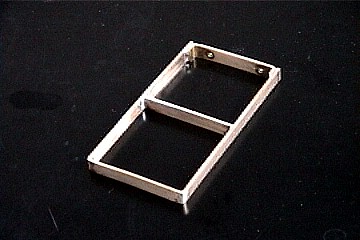

| そして最後の難関「水タンク」を製作した。シャーリングで切り出した材料はどれもきっちりサイズが揃っている。切断面を軽くヤスリをかけて整えた。 タンクの製作は難しい。紙で製作したときには板の肉厚を計算する必要はなかったが、ここは重要なポイントになる。特徴のある側面の4枚は板厚を考えず、寸法どおりとして、上下、前後の板はすべて板厚分寸法を差し引いて切り出してある。使用した材料は1.5ミリである。左右で3ミリ、つまり外形は幅50ミリで設計したので、上下、前後の板材は幅47ミリで切り出してある。これを真鍮アングルで接合する。側面板との接合ははんだ付け、上下、前後の板は真鍮ビスで固定し、バスコークを使用してコーキングする。 運転台と同様、後から問題が出たときのことを考え、分解整備ができるようにしておいた。 |

|

|

|

| 上下、前後の板はビス止め | 側面板との接合部ははんだ付け |

|

説明がわかり難いと思われるが、分解すると側面板にはアングルがはんだで接合してあり、上下前後の板は穴があいているだけの板になる。下記写真でおわかりいただけると思う。 |

|

|

ビスで仮止めした板をクランプで固定しはんだ付け |

|

|

位置を正確にあわせなければみっともなくなる上、即水漏れに繋がるため、 仮組→分解→調整→仮組→はんだ付け→仮組 という作業を繰り返し組み立てた。これだけ厚い真鍮のはんだ付けにはカロリーが大きな半田ごてを使用しなければうまく行かないが、持っているものは100ワットのものだけだったので、ロウ付けで使用したカセットバーナーを併用してはんだ付けした。1.5ミリの真鍮板なら、よほど熱を加えない限り「するめイカ状態」にはならない。 先に紹介した、角ドームでもステップでも、鈑金はこてよりバーナーの方が手っ取り早くてよい。面白いようにはんだが流れてくれる。 |

|

|

|

|

タンクステーの穴 |

タンク内部からステンレスボルトを通す。 |

|

ステーにすっぽり入ればOK。タンクにしっかりねじ込んだ後、瞬間接着剤を使ってタンクにボルトを固定した。 タンクの位置が確定したので、サイドタンクブッシュの穴を開ける。OSの純正サイドタンクブッシュは挽き物である。瞬間接着剤でブッシュを仮止めし、取り付けボルト穴を開ける。ネジを切ってしっかりと固定した後は、ブッシュの水抜きからドリル刃を通してセンターを出す。センターが出たらポンチを打って10ミリのドリルで穴を開けた。 ブッシュを取り付けたタンクを仮乗せしてはじめて気がついたが、左右のタンクを繋ぐビニールパイプを取り付けてしまうと、逆転機梃子とドレン梃子に干渉して動きを妨げてしまう。純正のT−5はバニアタンクである為、ブッシュはもう少し高い位置になり干渉することはない。私はサイドタンクに変更したため、タンクの底が低くなり、このような問題が発生した。 機関車をよく見ると、煙室台のすぐ後ろはスペースがあるため、パイプを前方に伸ばしてラウンドさせて取り付けるように変更した。機関車を上から見ると逆U字型にビニールパイプを取り付けることになる。 |

|

|

完成したサイドタンク |

|

|

最後に給水口を開けた。ホールソウを使用し直径30ミリの穴を開けた。この工具は高価だが威力は驚異的で、ドリルよりもずっと正確で、厚い板でもストレスなく開けることができる。 全部のパーツを組み立て、外観を眺めるとすっきりしすぎていて面白みに欠けたので、角ドームにつけたクレーン用フックをそれぞれ2個所取り付けた。3ミリの真鍮丸棒を焼きなましてU字がたに曲げた後はんだ付けした。 すべてのパーツがついたところで、もう一度全部をばらし、バスコークを塗って真鍮ネジで再度組み立てた。乾いてから水を張ってみたが、水漏れは全くなかった。恐るべしバスコーク。 |

|

|

これで機関車を構成するパーツがすべて完成したことになるので、それぞれのパーツを塗装した。唯一、カプラーだけは塗装ではなく、黒染め液を使用して染めてみた。これは、表面を黒錆びで染めるもので使用も簡単で色もいい感じになる。表面にストラクチャを造るので、その上から塗装しても剥がれにくく、剥がれた場合でも目立たなくなる。黒染め液はここで手に入る。 塗装を終えた水タンクを、運転台とボルトで繋ぐ。その後嫁さんに運転台側を持ってもらい、2人で機関車にかぶせ、タンクのボルトをステーに通し裏からナットでとめる。同様に運転台と床下をビスで留める。さらに小物と、タンク周りの配管をボルトで取り付け、一応機関車は完成した。 組みあがった車体を眺めて感じたことは、幅を左右5ミリ、計10ミリつめたこと(詰めなければならなくなったこと)でオリジナルよりもスマートでスタイリングがよくなったことだ。 |

|

|

|

|

一部を残して完成した外観 |

前から |

|

さあ、次はテストだ! |

|