| 2001年4月

「運転台・配管・カプラー」

|

|

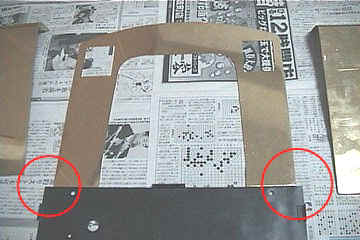

| OSに追加で注文したキャブ底板を、切り出しが終わったパーツとあわせてみた。いきなり寸法が違っていた。どうやら、先月運転台前面パネルを基準にしたことが裏目に出てしまったようである。純正パーツの幅を左右5ミリほどカットしていたようで、純正パーツと幅が異なる。今さら前面パネルを糸鋸で切り出す元気もないため、逆に基準にしようと考えていた底板を左右5ミリづつ切り詰めることにした。おっちょこちょいの性格が良く出ている。 | |

|

|

|

窓枠と区名札 |

幅が異なっていた。 |

|

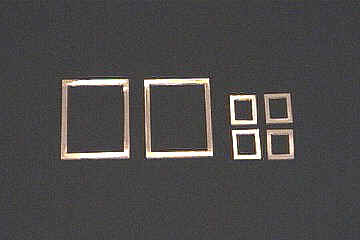

何のために純正を注文したのか分からなくなってしまったが仕方がない。ここが5ミリづつ狭いということは、タンクの容量も左右5ミリずつ損をしていることになってしまう。おまけにハンドポンプが純正位置に設置できなくなるため、配管の取りまわしも変更しなければならなくなった。 切り詰めが終了した運転台底板とパーツを組み立てた。購入しておいた1.5ミリ厚、10×10ミリの真鍮アングルを利用し接合する。運転台側面の出入り口と窓を糸鋸で切り抜いた後、アングルをCクランプを使って固定し、そのまま運転台パーツとアングルに穴をあけタップを立てる。今回は、後から運転台をばらすことができるようにはんだは使用せず、M2.3ネジだけで固定した。運転台パーツの穴はバカ穴にしておき、アングル側にタップを立てる。この方法は穴がずれないため、楽で作業も早い。炭庫のバックパネルは折り曲げではなく、今回も一度カットしてはんだ付けする方法をとった。すべての穴あけとタップ立てを終えた後真鍮ネジを使用して仮組した。ついでに前面窓の縁取りと、炭庫の縁取り、区名札入れも糸鋸で切り出した。 |

|

|

|

| 運転台後部 | 完成した運転台 |

|

前面窓は実機のB20と同じく開閉可能とした。真鍮釘をカシメて蝶番と固定した後、前面パネルにはんだ付けした。側面パネルに区名札とハンドレールノブを取り付けて運転台の完成。天井板は再使用したが、全長が長かったためキャブ側面と合わせてカットした。サフェイサーを吹いて保管。写真では良く見えないが、前面パネルには水タンクを固定するためのバカ穴が開けてある。また、運転台後部のパネルは最初運転に支障がないと判断して折り返しまでしかスリットを入れなかったが、サーフェイサーを吹き終わった段階になって、煙管掃除の際に困ることに気づき、慌てて糸鋸でスリットを拡大した。(写真を見比べてください)またもやおっちょこちょいの性格が災いした。本当はもっと細かいアイテムを追加したかったが、完成がいつになるか分からなくなってしまうため、この位にしておいた。 運転台が完成したところで、水タンクと行きたいところだが、ここはボイラーが台枠に乗って、運転台が固定された時点で位置決めをしなければならない為、一番後回しにすることにした。そして、OSの設計上、ボイラーを台枠に載せる前に、軸動ポンプ配管をつないでおかなければならない。 配管は、テンダー機に改造されていたこともあり、取り回しが全く異なっている。これを材料に配管をつなぎ合わせて取り回しを変更することにした。糸鋸で銅管をつぎはぎして、銀ロウ付けに挑戦した。バーナーはカセットボンベを使用したが、熱量が足りないのか、何度やっても銀ロウが流れてくれない。しょうがないので、他の小さな真鍮破片を練習材料に使ったが、こちらは面白いようにうまく行く。どうやら、銅管は熱が逃げてしまっているようだ。 熱不足を補うために、バーナーをもうひとつ購入して2台であぶってみた。今度はうまく行った。しかし、漏れないという保証はない。考えてみれば、ハンドポンプにしろ、軸動ポンプにしろ、ボイラーの圧力に勝って注水するので、最低6キロ以上の水圧にたえなければならないことになる。3回挑戦し、一番満足が行ったものを組み込んだ。万一漏れたらボイラーをおろせばいいこと・・・下ろしたくないが。

|

|

|

|

|

水タンクステー |

使用したバーナー |

|

|

|

|

さて、ボイラーを台枠に載せる前にもうひとつやっておかなければならないことがある。水タンクのステーがそれである。幸いにも、パーツケースをあさると、モーターブラケットを兼用していたランボードステーがあったため、これを利用し水タンク固定用のバカ穴をあけ塗装した後、台枠横控にネジを切ってステンレスボルトで固定した。 ボイラーケーシングとケーシングバンドを再塗装して、ボイラーにかぶせる。ラギングは、OS純正ではアスベストを巻いてからケーシングをかぶせるようになっていたが、真木氏が「バルサ板」を使用していたので、私も1ミリ厚のバルサを使用した。ボイラーに巻きつけ、細い針金で固定した後にケーシングをかぶせる。台枠に、錆びを落として再塗装した灰箱をのせて、ボイラーを仮載せする。 本来、ここでボイラーテストを行なったほうが良いが、安全弁のメクラ栓がOSのラインナップにないということで、一番後回しにした。OSのボイラーなので、よほどのことがない限り問題はないと思う。しかし、メクラ栓は今後もずっと必要である。自作も考えたがピッチが細かく、簡単にダイスが入手できそうもない為、新崎氏にお願いし、メクラネジを作っていただくことにした。届いた段階でテストする。 |

|

|

|

| 煙室戸内部 | スーパーヒーター |

|

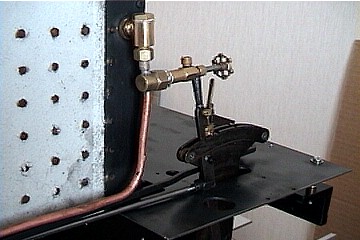

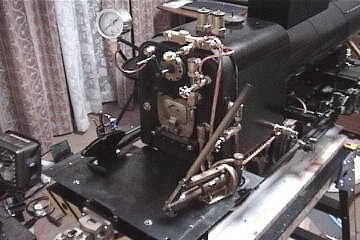

ボイラーを載せたあと、煙室戸の内部配管を取り付ける。直径14センチのボイラーで、スーパーヒーター付きとなると、煙室戸の中はごちゃごちゃになる。煙管の掃除が大変そうだ。ブラストノズルや吸気パイプの取り付けはコツが必要だったが、たいした問題はなく組み立てることができた。 煙室戸内部の写真で左上に見えるブロワーノズル継ぎ手を締めこむために、スパナを焼きなまして角度をつけ、変形させて専用の工具を作った。狭い煙室内で手を入れて作業を行なうためには、スパナの一本ぐらいはつぶしても止むを得ないと思う。 煙室側の配管が落ち着いたところで、運転室側の配管を取り付けた。つぎはぎして製作した配管を組み込んだ。運転室床板を5ミリカットしたことで、逆転機とハンドポンプが干渉して純正位置に付かなくなってしまったため、右側に移設することにした。

|

|

|

逆転機と干渉したリターンバルブ |

|

|

配管も左右をひっくり返して取り付けを試みたが、リターンバルブも逆転機と干渉してしまったため、リターンバルブは純正位置にして、ハンドポンプの注水口を焚き口横のめくら栓へ取り付けることにした。その後圧力計や、蒸気分配箱も取り付けた。この配管も、古いものと新しい部品とでは、パイプ径や継ぎ手が変更されているものが多く、注文したものがそのまま取り付けられないものが多かった。 ハンドポンプは右側となり、床板に13mmの配管用穴をホールソウで開けた。右側に変更したことで右手では扱い難い位置になったため、多少角度をつけて固定した。こうしておけば左手で扱うことが楽になる。

|

|

|

取り付けが終わった床板と配管 |

|

|

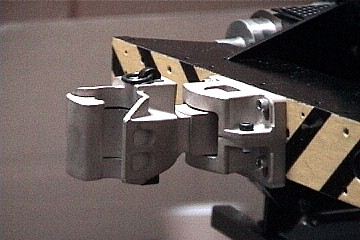

キャブは左右のタンクとボルトで固定したあと、同時に台枠に載せて固定するため、タンクが完成してからドッキングさせる。 最後に動輪舎から購入したカプラーを取り付けた。

|

|

|

|

|

ブロックと後部カプラー |

ポケットを裏返して取り付けた前カプラー |

| 本物のカプラーも、車重によってカプラーの位置が変化するため、調整ができるようになっている。まさか、前端梁カプラーのようにカプラーポケットをひっくり返しているものはないだろう・・・と思っていたが、大井川鉄道新金谷駅のプラザロコに保存されているコッペルが、同様にカプラーポケットをひっくり返しているのを発見した。実機でもカプラーの問題は同じようだ。 | |

|

さあ、あと少しだ! |

|

|

|

|

| 浜松へ帰る機会があったので、かつての国鉄二俣線・遠江二俣駅を訪問した。現在は天竜浜名湖線と名前を変えているが、国鉄時代と変わらずローカルな雰囲気を良く残している。ここには二俣線の中継機関区であった遠江機関区があり、現在もかつての姿を変わらず見学することができる。 その理由は、国の有形文化財として永久保存が決定しているからである。鉄道施設としては非常に珍しいと思われるが、木造扇形庫、木造駅舎、木造詰め所、給水塔、が保存されている。現在も施設として使用しているため、外観だけの見学になっているが、わずか160円で見学できるということは良心的である。 |

|

|

|

|

建物だけでなく、そこに漂う雰囲気がなんとも言えず良い。NゲージやHOゲージでレイアウトなどを製作している人が見ると、よだれが出るほど参考になると思う。 ここまで、現役当時の設備を残していると、蒸気機関車がないことが非常に残念である。駅前にはC58が保存されているが、程度が悪くとても観られたものではない。整備して、扇形庫に格納すると様になるのに。 |

|

|

追記。4月23日にセントラル鉄道から、約束どおり第一回配布の「主台枠」が送られてきた。長細いダンボール箱に主台枠、前端梁、後端梁が入っていた。設計図は実寸大青焼きではなくA3の縮小コピーだった。組み立て前に寸法を取って、CADで引き直す必要がありそうだ。 セントラル鉄道によると、今回の配布から大幅設計変更し、実機と同様下バネで2段ランボードになるという話だった。ボール盤の穴あけ練習用材料なども入っており、説明も丁寧と感じた。今後の展開が楽しみ。次回は、テンダー一式全部(3回分)がまとめて来るようなので配布ペースも早そうだ。 当分、取り組みはできそうもないが、随時報告していきたいと思う。 |

|