| 2000年12月

「分解・形状決定」

|

|

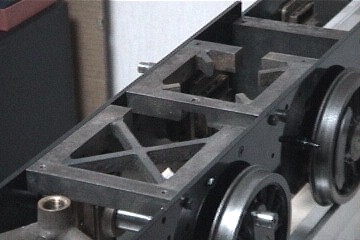

パーツリストを作成しながら、各部品をばらした。台枠は、灰箱を中心とした後ろ半分にかなりの錆が見られる。台枠は鋼板による側面枠と、前部・後部の台枠梁および鋳造によるブロックで組み立てられている。この機関車は電動に改造されていたこともあり、鋳造ブロックの一部欠損と、ギヤを組むための刻みがみられる。厳密に言うと、ここは修正したほうが台枠の剛性を確保するためにも無難だが、金銭的な問題と、少々の刻み?は実用的に問題がないと判断し、そのまま再使用することにした。写真は分解前の台枠を上から見たところである。手前の×になっている補強が奥にはない。ここは本来手前と同様な形状をしていなければならない。

分解した後、不足欠品パーツリストを作成しOSに注文を入れた。しかし「多忙で少々時間が欲しい」という返事だった。OSは新商品の準備に追われており、担当が少ないという状況はよく理解できるため、「できるだけはやくお願いします」ということで対応をお願いした。 部品が届くまで時間があるため、まず動輪から整備を行なうことにした。動輪をよく観察すると、第一動輪の磨耗が激しい。目視でもその薄さが分かる。第三動輪フランジをノギスで測定したところ、もっとも厚いところでおよそ4ミリ、しかし、第一動輪はおよそ2ミリだった。このままでは、ポイントへの噛み込みが懸念されるため、本来なら新品に交換するべきだが工作も進まなくなってしまう。しかたがないので第三動輪と第一動輪を入れ替えることにした。第一動輪はシリンダーブロックが重いこともあり、またT5については先輪がないため、ガイドとしての負担も大きい。次に第一動輪が磨耗したときは新たに購入しなければならない。 動輪の錆をペーパーで落とし、スポーク部分に墨入れを施した。私の好きな鋳鉄打ちっぱなしにしたいところだが、錆が深く進行していることもあり、やむを得ずブラックで塗装した。塗料はカー用品で販売されている「タッチアップペイント」を利用した。簡易な筆が付帯しているため、用具洗浄の手間が省ける。動輪すべてを塗り終えて丁度空になる量だった。ペーパーで磨いたあと片側3個表裏、左右で12枚も塗ることになり、同じ作業の繰り返しでやたら時間がかかった。

|

|

|

|

磨き、墨入れが終了した動輪 |

|

|

| 動輪を磨いたところで、このOS T5をどのような形状で復活させるかプランニングした。現在の機関車の形状は10月の写真で紹介たようにテンダー機で日本型に変更されている。T5は動輪が小さいため動輪から8.4分の1で無理やり逆算すると実機は全長約7メートル、動輪直径もB20よりちょっと大きい程度の機関車になる。福知山のイベントで初めて見ることができた技巧社のB20がとてもかっこよく見えたので、せめて外観だけでもB20に似せてみたいと考えた。8.4分の1で計算すると丁度このクラスの大きさになる。蒸気機関車全盛の時代は、企業が自社発注した入れ替え用蒸気機関車が多数生まれており、「産業用入替機関車」のイメージで外観をまとめてみようと思う。 |

|

オリジナルのT5側面図(かなりアバウト・・・) |

|

このように形状を変更する(人間は8.4分の1) |

|

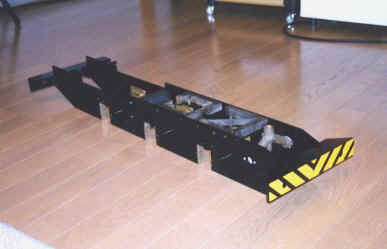

側面図としては省略しすぎているが、大体のイメージはこのような感じだ。 もうひとつ、現在ついているキャブは、テンダー機用で、機関車全体のバランスから見て、やや大きいような気がする。 遊びとして、ライブスチームではまず見られない、「入替え用トラ目塗装」をフロント梁とリア梁に施す。 |

|

イメージができたところで、台枠を塗装することからはじめた。 |

|

|

| 錆はかなり深く進行していた。ペーパーより、サンドブラスターを使用したほうが効果的だが、そのようなものはマンションにないので我慢する。 台枠前と後ろには「例のトラ目」を施した。塗装を終えて台枠を組み立てた。トラ目がやたらめだってしまう。 |

|

|