|

蒸気管・排気管 蒸気管と排気管は同じような部品で統一した。角材・六角材・丸棒を組み合わせて作る。 どちらも工作のポイントは同じで、台枠中心位置にきっちりとあわせることである。台枠の中心というと語弊があるかもしれないが、少なくとも排気管は煙突の真下になければならない。 左右のエンジン間隔はすでに設計段階で決定しているので、排気管・蒸気管の位置を合わせるように工作せざるを得ない。 セントラル鉄道8620はOリングを使った圧着方式を採用してる。OSのT-5はY字型をした機械加工鋳物(排気管のみ。蒸気管は煙室の外を通っている)である。 私は「模型蒸機の部屋」の渡邊氏が採用されたやり方で工作した。 材料は15mm真鍮丸棒・12mm真鍮六角棒・16mm真鍮角棒である。これらを穴空け、タップ、ダイス加工して仕上げる。 |

|

|

|

|

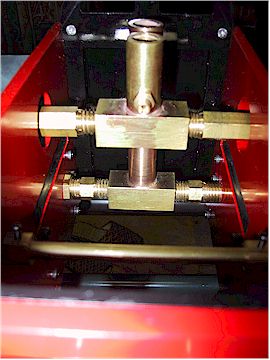

T型継ぎ手構成パーツ |

このように組み合わせて銀ロウ付けする |

|

まずは、煙室真下に位置するT型継ぎ手からである。蒸気管・排気管とも煙室内の配管をまだ決定していないので、台枠と煙室の間でパイプを切り離せるようにした。 上左写真は銀ロウ付け前のパーツである。長いパイプはとりあえずエアテスト用に作った主蒸気管である。これらのパーツのうち、角材と短いほうのパイプを銀ロウ付けする。(上右) 写真のT字管には左右貫通穴と上部の三箇所穴が開いている。さらにはオイルポンプの継ぎ手もつけてある。左右にはタップも立ててあるが、ここは工作のポイントになる部分なので最後に説明する。 左右をつなぐパイプは六角棒から切削した。平径12mm・内径8mmのパイプを作り、左右にダイスでねじ山を作る。 エアテストが終わったら、T型継ぎ手にシリンダー圧力計継ぎ手もつけようかな! さて、工作はこのぐらいしかやることがないので、先のネジを説明しようと思う。台枠の塗装がひそかに終わっていることに注目!写真の撮り忘れで順番が入れ替わっているのである。 |

|

|

|

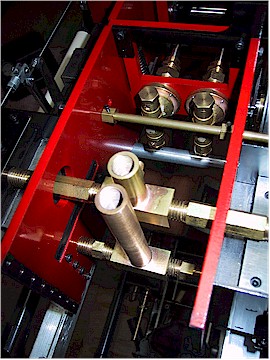

| 写真は完成した蒸気管である。蒸気管は運転室側から見て | |

|

エンジン右−蒸気管パイプ右−T型継ぎ手−蒸気管パイプ左−エンジン左 |

|

|

の順でパーツがついている。このうち、ネジがきってあるところは赤と青のハイフンの場所になる。このネジピッチを |

|

|

1.75 − 1.5 − 1.75 − 1.5 |

|

|

と加工する。ネジピッチが違うとどのようなメリットがあるか?通常、M12の標準ピッチは1.75である。仮に全部のネジを1.75で切ったと仮定して、蒸気管をねじ込んでいくとT型継ぎ手は単純に右から左へと移動していく。ネジは締め付けていっても締まらない。 ここでピッチを変更すると、左右のネジピッチに差がでるため、T型継ぎ手は移動はするが次第にパイプは締め付けられる。この効果を利用してT型継ぎ手を台枠中央に、且つしっかりと固定することができるというわけである。ピッチ差0.25分の逆ネジ効果が得られる。 自分で工作してみた感想は、工作自体は非常に簡単だったといえる。しかし、組み立ては結構むずかしかった。調整代が少ないのでなかなか思った位置にならないのである。 だが、これも慣れの問題で数回練習したらすぐに組み付けできるようになった。ちなみに上写真の排気管側(奥側)に片方だけロックナットがついている。 この工作については「模型蒸機の部屋」のほうがわかりやすいのでリンクを参照のこと。 |

|