|

運転室・サイドタンク-① 運転室とサイドタンクは一体になるので、タイトルもまとめた。 実は運転室などの外装ものは他の工作と同時進行ですこしづつ進めていた。しかしながら、非常に場所をとるパーツなので、組み上げてしまうと置き場所に困る。そのため、アングルなどの工作をそれぞれの板ごとに行い、最後にいっぺんに組み立てた。 大変時間と手間がかかった工作だったが、このようなHPで報告するとあっという間に終わってしまう。単純・反復継続する作業なので文章にするとわずかである。 工作する上で以下のことを前提にした。

|

||

| 1. 全てのパネルはアングルを介し、ビス止めで組み立てる | ||

| 2. 水タンクは機関車本体に設けない。 | ||

| 3. 外装に見えるビスの間隔を統一し、整列に注意する。 | ||

|

これらは(もう数年前になってしまうが・・・)T-5から得た経験に基づいている。まず、1に関してだが、パネルは接着剤や溶接といった方法で組み立てるのが一番簡単で早いが、欠点は組み立てた後、簡単に分解することができないということである。 実は、T-5は一度トラバーサー(高さ60cmぐらいある)から転落し、外装にダメージを負ったことがある。このときはサイドタンクは無事だったものの、運転室外装は派手にゆがみ修復が困難だった。糸鋸で何日もかけて作り上げた運転室だったので非常にショックだった。 ビス止めで組み立てておけばこのようなリスクは防ぐことができる。 つづいて2のサイドタンクのことだが、これもT-5の経験による。タンク機関車はとにかく給水が面倒である。運客をしているときは特に大変で、ポリタンクに水を汲んでこまめに注水しないとすぐに空っぽになる。T-5は3.8㍑から4㍑ほどの容量を持っていたが、それでも小脇にペットボトルを抱えて運転したものだ。 運転台車を選ばずに運転できるということは確かに便利だが、サイドタンクを機関車本体に小さく作ると、乗用台車の水面をその高さに合わせなくてはならず、総合的な水の保有量が少なくなってしまう。電動ポンプなどを設ければ解決できるがパーツが増えて面倒になる。 タンク機関車である以上、運転台車は必ず必要になるので、今回は割り切って運転台車に水を積むことにした。またボイラー設計上の制限でガス専用ボイラーになるので、いずれにせよ、ガスタンクを搭載する専用台車になる。ならば水も一緒につめばよいということになる。 3.は作品の品位を保つためである。深い意味はない。 |

||

|

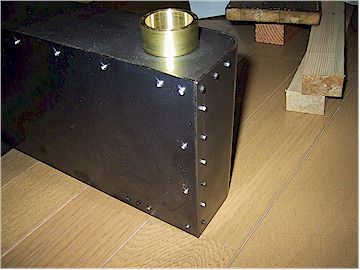

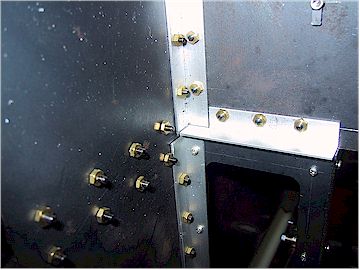

今回、部品を構成する側面板左右、前板、跡枠、床板すべてにビスのショット穴を指定しなかったので、これらを罫書くことから始めた。とにかく面倒!そしてひたすら罫書いて穴を開ける。ビス穴の間隔はすべて20mmにした。 使用ビスはM2.3×6鉄六角ボルトである。動輪舎製を使用した。アングルのタップたてが面倒だったので素材およびアングルともバカ穴にして裏からナット止めにした。ナットは真鍮六角ナットで、8620のテンダーを作ったときに注文したものの残りである。 |

||

|

|

|

|

床板とアングル |

運転室仮組 |

|

|

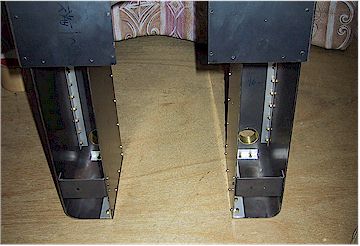

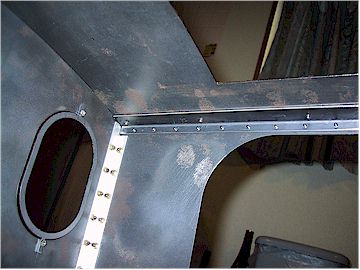

運転室の後にはダミーというか取り外し可能な後板をつける。これは運転のときは外しておく。そのため、運転室後部には後板がない状態でも剛性を確保するため、6mm鉄板を使用した枠が取り付けられる。側面板も乗務員出入り口の関係もあり、後部は細く弱くなっている。 オリジナル設計ではサイドタンク裏側、つまりボイラー側には板がつかない。ボイラーとのクリアランスを見てもほとんど隙間がないので必要ないかなと考えていたが・・・性格がそれを許さなかった(笑)。 サイドタンク裏板と運転室側の剛性を高めるための板をレーザーでカットしてもらい、アングルを介してビス止めした。ただ、ここはアルミアングルを使用せず、真鍮アングルを使用してアングルにタップを立てておくほうがよかった。というのも、サイドタンクは細くて深いので裏からナットを取り付けることが非常に困難になったからである。 |

||

|

|

|

|

この裏側は複雑にアングルが絡んでいます |

台枠固定チャンネル |

|

|

とくに、サイドタンク裏側・前部角(上左写真)は3つのアングルが複雑に絡まり、ナット止めするのは至難だった。 写真上右はサイドタンク下側である。ダミーなので底板はなし。リフティングアーム関連・リーチロッドの関連もあり、底板はつけないほうが後々らくだと判断した。 運転室側は常に眼に触れる。今回はキャブ内側をライトグリーンで塗装しようと考えている。軽便鉄道の機関車は縮尺が大きいのでキャブの内側は結構眼に触れるのである。実物のようにライトグリーンで塗装するのも悪くなかろう。 しかし、眼に触れるとなると、性格が災いして面倒な工作をするようになる。運転室裏側はサイドタンク裏側同様、複雑にアングルが絡む。これを見栄えよく接合するためにいちいち糸鋸で細工した。 眼に触れない屋根裏側はナットを使わずタップを立てて固定した。写真の屋根を固定しているアングルは角度103度で外注して作ってもらったもの。SS400はとても錆びやすく、黒っぽく映っているのは油を引いているからである。それでも指で触っているとすぐに錆び始める。錆びたところは塗装の質感が変わってしまうので面倒である。 |

||

|

|

|

|

ちなみに、この上左写真撮影の後、今度は突き出たボルトが気に入らず、律儀に16本のM2.3×6のボルトを2.5mmずつカットした。たまに自分が信じられなくなることがある。 運転室・サイドタンクと台枠の結合はアングルを介さず、台枠端面に直接2.6mmのタップを立てることにした。部品点数を減らすという目的と、台枠内側のスペースを広く取りたいということ、もうひとつは見栄えを考慮してのことである。台枠外側にアングルをつけることで工作は簡単になるが見栄えが悪くなる。 とはいっても台枠端面にタップを立てるというのは慎重を要する。もちろん全部分解して板の状態にしなくてはバイスでしっかり固定できない。おまけに大きく重いのでボール盤のステージにあわせてワークを支えるジグをつくらなければならない。 塗装のときに分解するのでそのときに追加加工することにした。お気づきだと思うが、この機関車、まだ仮組の段階で軸動ポンプを取り付けていない。塗装する際の全分解でこれらの追加工事をまとめて行なう。 |

||

|

|

||

|

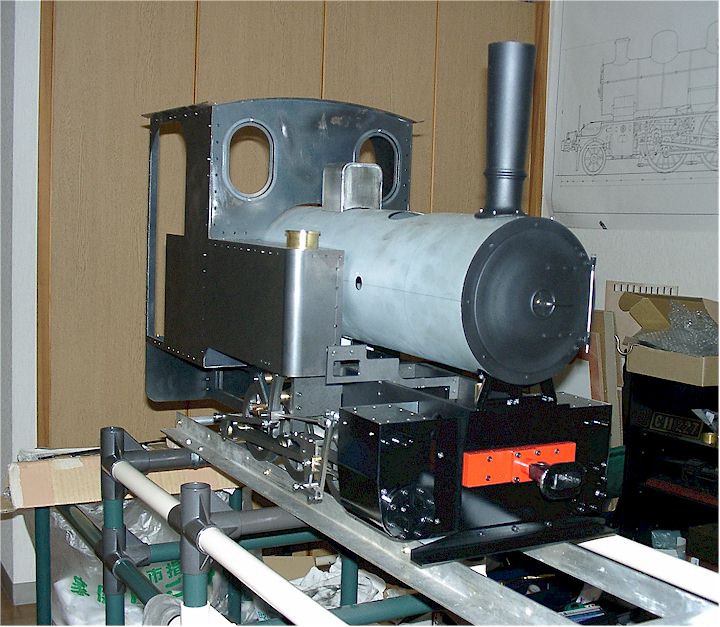

図面は運転室取り付けボルトの説明である。運転室後枠は6mm厚なので剛性が十分にある。これを図面のように貫通ボルトを使用し、後端梁に直付けした。位置決めと穴あけはかなり厄介だったが、運転室固定ボルトは図面のM2.6×12のボルト4本と、サイドタンク下部に左右一箇所ずつの計6本だけで固定できるので、運転室を取り外すのは簡単にできるようになった。 図面の側面板が運転室後枠よりも少しだけ後に飛び出ている理由は、運転しないときに取り付けておく後板をつけるためである。 で・・・ようやくコッペルの全貌公開。

|

||

|

|

||

|

ようやく機関車のかたちになりました |

||

|

砂箱はのせてあるだけ。まだ工作が終わっていないので報告は後日・・・・。 |

||