| サイドロッド

|

|

|

フレームに動輪がつくと位相確認がしたくなる。 エンジンに取組む前にサイドロッドの加工を進めた。この機関車はC型なので、通常は主動輪が第二動輪になる。 C型・D型機関車はサイドロッドにヒンジがつき、第一動輪と第二動輪を結ぶ第一連結棒、そして第二動輪と第三動輪を結ぶ第二連結棒により主動輪の回転が他の動輪に伝えられる。 ヒンジはそれぞれのロッドを段付き加工しなくてはならない。本物はアイエンドとフォークエンドによる連結だが、今回は段付き加工で済ませる。 コッペルのヒンジ位置は非常に面白く、C型機関車の連結棒とは異なり、D型機関車の連結棒から第四動輪をなくした方式の連結方法になっていた。一見すると連結棒の取付が間違っているかのような錯覚を受ける。 サイドロッドもレーザー部品なので作業の中心は磨きだけになる。国鉄型の場合はフルートとよばれる複雑極まりない溝加工が必要になるが、軽便は単なる棒なので工作は簡単だ。 ただし、先ほど書いたとおり、ヒンジ部分の段付き加工がポイントになる。フライス盤を持っていない私としては非常に難しい工作になるところだが、幸いにも、コッペルはサイドロッドの長さが短いので面盤につけて振り回すことができた。 旋盤も持っていない場合には鋸とヤスリで加工する。ハイスの帯鋸は本当に良く切れる。ディスクサンダーでも可能だろう。

|

|

|

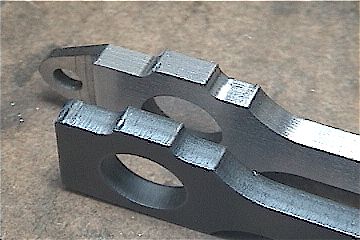

写真のようなセッティングで段付き加工を行った。間欠切削である。 ロッド自体は黒皮鉄板のままなので、ボール盤に砥石をチャックして表面をがりがり削り取った。このやり方が信じられないぐらいきれいに仕上がる。油壺周辺の細かいR部分は細い砥石を使ってしこしこ磨く。 |

|

|

|

|

|

|

写真は磨き途中と加工前・加工後の写真である。レーザーカットは熱により端面が乱れることが多い。これを完全に削り取ることはできないが、形状を崩さない程度に磨き上げる。 とにかく、フルートがないというのは楽で、5インチナローは工作面から見てもかなり楽である。重さも軽い上に、1/6なら精度もそこそこで大丈夫だ。 おまけに、あちこち重箱の隅をつつくような人にいやみを言われることがないというのも魅力だ。 |

|

|

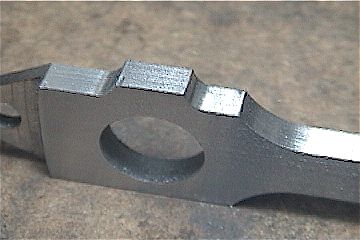

磨き上げたロッドにはブッシュを入れる。段付き加工したほうが見た目も良いのだが「早い・やすい・うまい」を目標にしているので単なるパイプを圧入した。内径12mm(クランクピンと同じ)外形16mmのブッシュ(当然同芯ブッシュ)をバイスで圧入する。 ブッシュの長さは10mmである。つまり、ロッドは6mm鋼なので表裏に2mmずつ出ることになる。ついでにオイル壷に見せかけた六角ボルトを植え込んだ。下左写真のロッドは唯一、耐水ペーパーで水とぎしたロッドである。すでに錆びが出ている。

|

|

|

|

|

|

ブッシュ圧入 |

|

| 上右写真は第一連結棒と第二連結棒の結合部である。段付き加工をビスで締結する。ここは皿ねじかピンを使ったほうが良いのだが手持ちがなかったのでとりあえずボルトの頭を旋盤で削ってつなげた。 | |

|

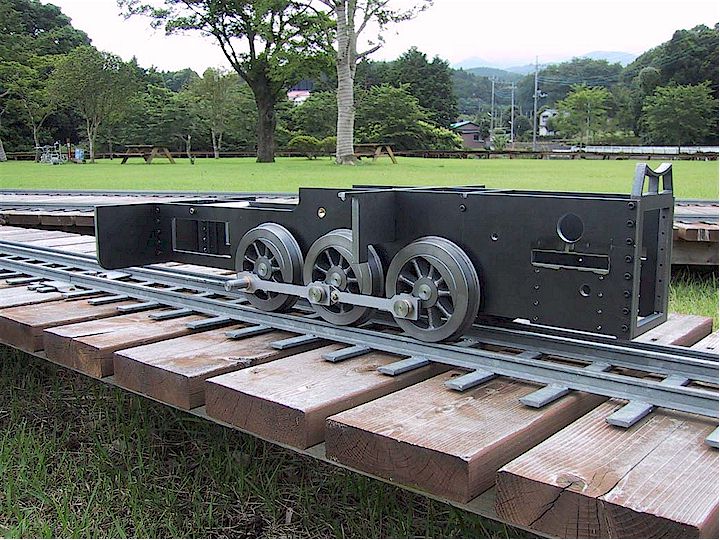

さて、どの程度の工作ができたのか評価が下されるときが来た。サイドロッドを左右に取り付け動輪を回してみた。 すると、まったく引っ掛かりがなくスムーズに回転する。8620の時には流血の惨事になるぐらいの大騒動だったのに!!ちょっとでも傾斜があると転がり始めるぐらい滑らかである。 |

|

その後、後端梁をアングルで取り付けて記念撮影した。日本庭園鉄道のお立ち台である。 あれ?ワム90000の写真では芝が枯れていたような気がする・・・・ |

|

|

|

|