| 2006年1月 「エアーテスト」

|

|

|

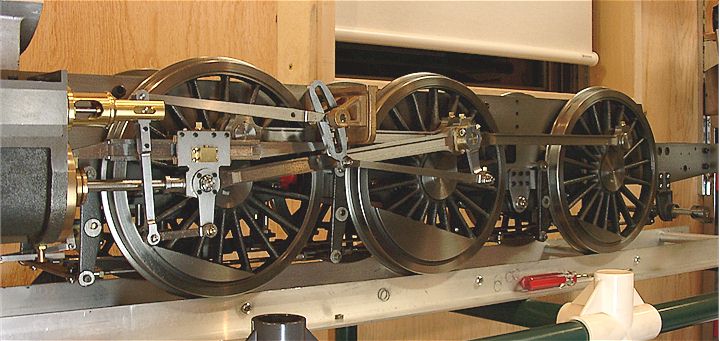

前回の給排気管でエアーテストに必要な部品はおおよそ揃った。残りは逆転機である。 しかし、構造は興味深く参考になったため工作した。工作といっても大半の部品は加工済みなのでヤスリと穴あけと組立だけである。以下紹介する。

|

|

|

|

|

|

|

コッペルを工作したときに、同じような形状の逆転機を自作したがノッチの掛け金部分をどう工作するべきか悩み、結局ハンドルがそのままノッチを刻むような構造にした。その結果、ハンドルを握ってもノッチのリフトが稼げずに動きの悪いハンドルとなってしまった。 コッペルの逆転機の工作はこちら・・・ http://tamai-h.hp.infoseek.co.jp/koppel29.htm ノッチは現物合わせで切るわけではなく、最初から刻まれていた。上左写真をごらんいただければ分かると思うが前進側の弧の方が大きくなっている。前進後進で差が儲けてある。ここから判断すると、前進側フルギアを基準にバルタイをとり、後進は動けばよいぐらいの展開になるのだろう。 |

|

|

さて、いよいよエアテストとなるが、ここまで適当に取り付けていたバルブギアパーツをバルブタイミングを合わせるために調整した。結果、恐れていたことだが、スライドバルブの前後の動きに差が出ていた。 セントラル鉄道の機関車はあちこちマイナーチェンジしているが、その結果として各パーツの整合性が取られておらず、マイナーチェンジを重ねるごとに設計精度が低くなり、工作の難易度が高くなっている。バルブギアについてもその傾向があるようだ。 そもそも、バルタイに大きな影響を及ぼすクロスポートを鋳物で作っているため、ポートの間隔にばらつきがあり、この段階で完璧なバルタイを確保することは難しい。ここは機械加工できっちり寸法を出すべきだろう。 送られてきたパーツから逆算して弁線図を作成することもできなくはないが、ポートの問題や採寸の問題、加減リンクの作り直しを考えるとかなり大変な労力になるので、やむを得ず「動けばよい」的に調整をした。セントラル鉄道に弁線図をお願いするのも方法だろう。 まあ、バルブギアはいつでも作り直しができるので塗装を終えてからでも問題はない。 そしてもうひとつ、ここまでの組み立ては全て仮組(除くテンダー)であり、いずれ塗装をする際には全てを分解する予定である。今回のエアーテストではガスケットや液体パッキンは使用していない。かなりのエアーが漏れるので、その分圧力を高くした。

|

|

|

↑クリックしてください |

|

|

動画の状態で圧力は1.0hPaである。かなり高圧だが、あちこちの隙間から恐ろしいほどのエアー漏れが確認できる(油が飛び散っている)ので、実際は0.6hPa〜0.4hPaぐらいだろう。ピストンリングの影響でピストンの動きがとても悪かったので心配していたが、数分まわしていると動きは軽くなった。 ただし、毎回同じところで動輪が止まるので、全く抵抗がないわけではないようだ。そもそも動輪の位相合わせでも一部硬いところがあったのでその影響もあるだろう。実用には全く問題ないと思う。 コッペルのエアーテストと比較して感じたことは、音がとても静かだった(除エアー漏れ音)ということだ。各部の遊びがほとんどない機関車なので機械音がほとんどしなかった。 まあ、まずはエアーテストが無事に終わったということで・・・・ (^o^)丿。 |

|

|

|

|