|

エアテスト ようやくエアテストまでこぎつけたが、ドレンコック、作用梃子、軸動ポンプ取り付け等、残っている工作はある。これらは既製品を使うので、エアテストで正しく動くことが確認できた後、塗装・再組立時に取り付けることにした。 残念ながら、私はエアコンプレッサーを持っていない。買えないことはないのだが、運転時の騒音と置き場所を考えると満足行くものがないのである。仕方がないので、エアコンプレッサーを持っている知人のところへ伺ってテストさせていただくことにした。 エンジン関連のパーツ全てにバスコークを塗って組み立て、各部を調整した。 T-5の工作はまさしくここからの工作だったので、完全機械加工済みのキットがいかに楽しいかわかるというものである。苦しい反復継続の工作や失敗はまったくなく、組み立ててエアテストするという最も「美味しい部分」だけを経験できる。 組み立てなおした部品のうち、蒸気室蓋だけはバルタイの調整で開閉するのでガスケットを切り出した。このガスケットはT-5の復活連載記で使用したものと同じものである。バイクショップで販売されている厚さ0.5mmのガスケット用紙を購入し、カッターとボール盤で加工する。

|

||

|

|

|

| 自作ガスケット | 手摺取付 | |

|

バスコークは機密性、耐熱性に優れるが、本付けつけてしまうと簡単に取り外しできない。特に、接着面積が大きいものはかなり難しくなる。熱に強いというのがミソで、あぶって取り外すこともできない。 バスコークで接着した後、取り外す可能性が高いところにはジャッキアップネジを立てておくのがよいだろう。外す方法としてもうひとつ挙げられるのがハンマーによる衝撃である。これもバスコーク剥がしには有効だ。 主蒸気管への接続はエアメイルコネクターを使用し、仮付けの主蒸気管にセットした。ここからシリコンチューブを用いて機関車の外へホースを出して、エアコンプレッサーに接続する。当然レギュレータがないので、エアコンプレッサー側で圧力調整する。 リターンクランク位置は目測でおおよそ行なったが、滑り弁の位置はそこそこ良い位置にきていたのでまずはそこで固定した。ドレンコックの穴はM4のボルトで穴をふさいでおいた。 機関車の前端梁・後端梁の下に角材を挟んで動輪を持ち上げ、エアコンプレッサーのレギュレータを開いた。

再生する場合には「再生」をクリックしてください

|

||

|

するといきなりバコバコと音を立てて回転した。動画の回転でおよそ0.3Mpaである。感動というよりほっと一息ついたという印象だった。設計はY氏によるものでまったく心配はいらないが、なにぶん工作のポイントがつかめていなったため不安だった。 エンジン-⑤で記述したとおり、Oリングのつぶし代はカタログどおりで、機関車を前後させてもまったく動輪が回らない状態だった。 しかし、エアーテストでは実にスムーズに回転した。徐々に圧力を下げてまわり始めを確認すると0.12Mpaが駆動開始圧力だった。結論から行くとピストンの動きはかなり硬めでも問題なく回る。ただし動輪位相がずれていて硬いというのは問題外である。あくまでもピストンのOリングが硬いという意味である。エアテストでさらに動輪を回していると徐々に動輪の動きが軽くなっていった。 数分間動輪を回した後、レールに復線させて前後させるとやや動きが硬いながらも動輪は回ってくれた。Oリングのあたりがでたためだと思われる。もう少し走らせれば蛇行も見せてくれるはずだ。 機関車の形をした鉄の塊が機関車になった瞬間だ。

|

||

|

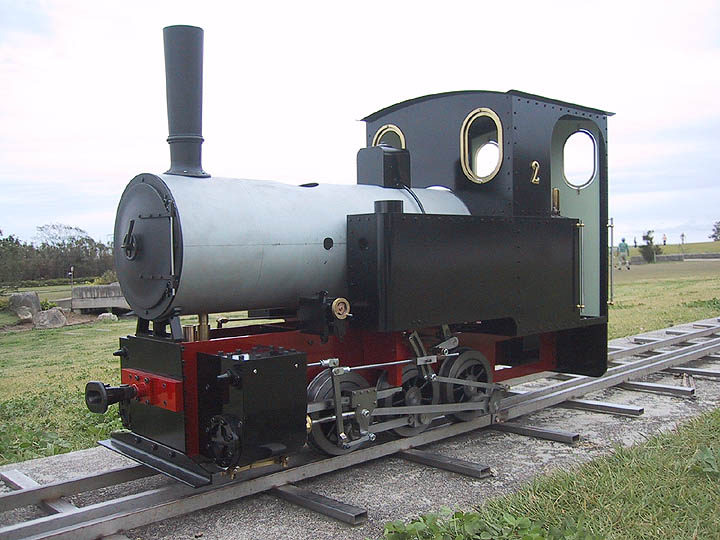

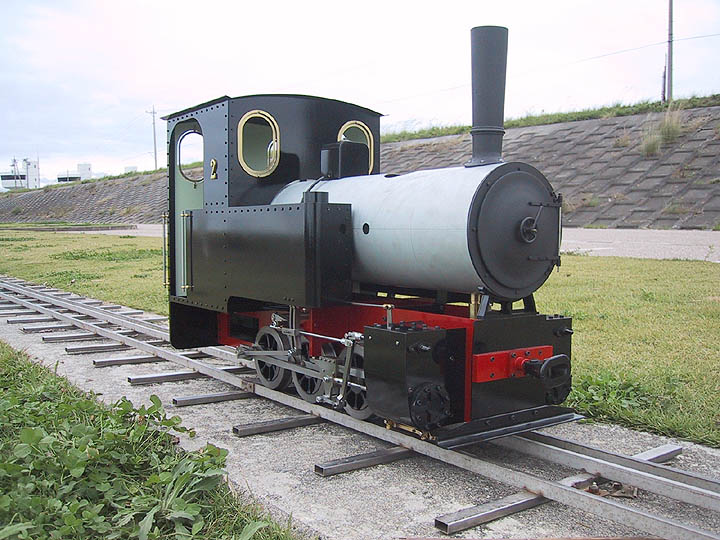

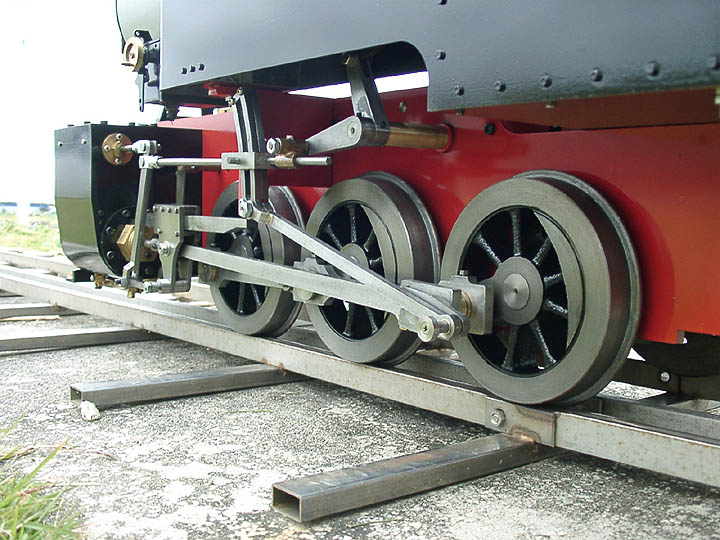

エアテストで機構に問題がないことが判明したので、すべて分解して洗浄し塗装した。色は大部分が光沢黒。そして台枠側板・モーションプレート・カプラーポケットを赤にした。窓枠にはガラスを入れていないのでとりあえずゴールドのラッカースプレーで塗装した。 長期の倉庫保管になるので、錆びないよう可能な限り塗装を終わらせた。ボイラージャケットは錆止めされているので、急いで塗装する必要はない。 塗装は10月初旬に行なったが、止まない雨に悩まされ中断しがちだった。締め切りに終われていたので、天気にいちいち文句も言っていられない。強行塗装したため、多少品質が落ちてしまったところがある。静岡市の2004年10月降雨量は何十年ぶりの数値だったと聞く。 塗装にひとつこだわりを持ったところは、運転室内をライトグリーンに塗ることだった。これはかなり厄介で、キャブパーツを板の状態まで分解して表裏を塗り分けた後に組み立てるか、完全なマスキングを行なって塗装するかどちらかになる。 最近流行の水性塗料はエナメル系塗料とは混ざらないので、まずは全部を黒で塗装し、最後に室内側をライトグリーンで筆塗りした。色自体はとてもよかったが、水性塗料は筆跡がバリバリ残るので、質感は最悪である。 しかし、組み立ててみるとそれほど気にならなかった。ビッグスケールのなせる業かもしれない。実際、本物の機関車の室内塗装はハケ塗りでゴテゴテである。 塗装後、再組立しながらOSの純正パーツを組み付けた。軸動ポンプ、ドレンコック、そしてその作用梃子。また運転室側面板には手すりをつけた。(上右写真)ハンドレールは動輪舎製。手すりはステンレスの手持ちがなかったのでSK材を取り付けてある。湿度が高いとすぐに錆びる。 OS純正パーツについて、取り付けネジの緒元を掲載しておく。自作する場合のデーターとして利用していただきたい。 |

||

| ドレンコック取付ネジ | M4標準ピッチ | |

| 軸動ポンプ取付板加工 |

|

|

|

OSフィードポンプは取付ネジがM2.6で、ポンプ側にネジが切ってある。ポンプのシリンダー外径は17.8mmなので、18.0mm以上の穴を開けておけば問題ないだろう。 設計の参考にしていただければ幸いだ。私のように工作をする時点でポンプが購入できないと、このあたりの数値は不明のまま工作を続けなければならない。まして軸動ポンプ取付板は台枠の真ん中に入り、後から分解することが困難なので、あらかじめ図面のように加工しておけば、購入した時点で問題なく取付できるわけである。 ドレンコックの工作は梃子をかっこよくレバー式にしたが、締め切りに関係もあって写真を残す余裕がなかった。おそらく割愛することになると思うが、梃子の構造は8620と同様の方式である。ハチロクの工作記を参照のこと。 ここまでを組み立てた写真。しばらく「汽車の置物」して玄関に飾ることになるだろう。 撮影:はまぼう公園にて・・・ |

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

まあ・・・・いつか走る日がくるでしょう・・・。 |

||

|

|

||