|

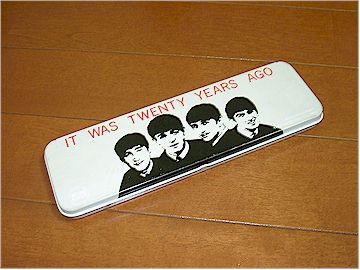

「独り言」もなんと5ページ目である。よくもまあこれだけつぶやいたものだ! 以前からこんなことができたら面白いだろうな・・・と考えていたことに「記憶の共有」がある。たとえば、私が昔見た面白い物、貴重なもの、等々を脳みそから何かしらの媒体に記録して、他人が見られるように保存しておくというものである。 これができたらとても面白い。原子爆弾がどんなに悲惨なものだったか、体験した人にデータを書き出してもらい、それをバーチャルで体験する。犯罪者の記憶を書き出して、事件の真相を探求する。ビートルズのコンサートへ行ったことがある人の記憶を書き出してそれを見てみる。C51の特急燕を見たことがある人の記憶を書き出してそれを体験する・・・といくらでも楽しめそうである。パソコンのファイルのように誰でも閲覧できる共通ファイルにしておく。死ぬ前に記憶を書き出しをしておけば、永遠に、且つ正確に伝えられるというものである。 しかし、技術的にできるようになったとしても実現しないだろう。悪い記憶はたいていどこにでもあるもので、良いこと、伝えたいことだけを書き出すことは人間には無理なのだ。 現在まで、ある人が経験した物事を表現するには、口頭で伝えるか、文章で伝えるか、絵を書くか、写真・映像を見せるかしか方法がない。写真・映像は記憶を表現するにはかなりいい線を行くような気がするが、すくなくとも私は写真や映像よりも文章で受け取ったほうがその人が伝えたかったイメージにちかいものがえられる。 カラー動画映像は確かにすばらしい記録ではあるが、どうしても客観性が強すぎ、撮影した本人がその場で感じた感動や雰囲気を伝えるにはイマイチである。「ただの動画」になってしまうのである。私が購入した鉄道ビデオの中でも、ドキュメンタリー映像から真に作者が伝えたかったことをリアルに受けとめることができたものは「蒸気機関車時代/黒岩保美」ぐらいである。 一方、今まで購入した本の中に「ドキュメント・感動の所在地」シリーズがある。これは月刊レールマガジンの連載を3冊にまとめて出版したものである。この本にはVol.1〜Vol.3にいたるまで序文が与えられている。 私はこの三冊の序文がとても気に入っている。いずれも写真のないただの文章だが、著者の伝えたかった雰囲気・感動がしっかり伝わってくるのだ。これはなかなかできることではない。筆者の体験をリアルに感じられるのである。 私もこのような感動や記憶を伝えられる文章を書いてみたいものだが、いかんせん能力が足りない。それでこのような駄文を書いては日々トレーニングをしているのである。

|

||

|

毎日雨のように降り注ぐニュースのなかに多数含まれているものがネット関連の事件である。それも掲示板やらチャットやら、不特定多数の人間が匿名で好き勝手書き込む系統に起因するものがほとんどである。それも世界へ向けて発信されている。考えてみればこれほどリスクが高く恐ろしいものもない。 「掲示板・チャットというシステムが悪いわけではない、それを使う人間が悪いのだ」という考え方はよく分かる。これは「スポーツカーが悪いわけではない、運転する人間が悪いのだ」という考えと似たようなものだ。 私の掲示板・チャットに対する姿勢は「もたない・つくらない・もちこまない」というどこかの国の三原則とおなじである。 掲示板やチャットは匿名であるがゆえに書く側も読む側もそれ相当の注意が必要で、絵文字を使って潤滑しようというのはごく当然の成り行きなのかもしれない。たとえば |

||

|

:死ね (-_-メ) と :死ね (^o^)丿 |

||

|

という表現ではなんとなく印象がちがう。本気なのか冗談なのかを伝える側も受け取る側もそれ相応の能力が必要となる。 この問題を解決するには不特定多数ではなく、ある一定の能力基準を満たした人だけが書き込み可能になるようにすればよい。 そこで、得意の空想で楽しんでいたら、笑えるほど面白そうなものを思いついたので紹介しようと思う。当たり前だがこんなものは実在しない。ただ空想していたらとても面白かったのだ。以下に思いついた資格を掲載しようと思う。

|

||

|

空想:お笑い資格免許一覧 |

||

毎回、この「独り言」を書くときに感じることだが、本当に伝えたいことがあるときには感情が複雑に入り乱れてまともな文章というものはかけないものである。ジョージハリスンについて何か書こうと考えて以来の混乱である。

毎回、この「独り言」を書くときに感じることだが、本当に伝えたいことがあるときには感情が複雑に入り乱れてまともな文章というものはかけないものである。ジョージハリスンについて何か書こうと考えて以来の混乱である。

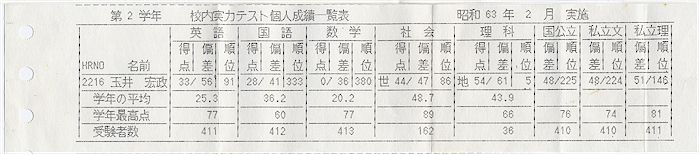

歴代の私を教育した学校の先生にとって、私との思い出などさっさと記憶から消し去りたいに違いない。逆に私も同様で学校の先生との思い出などさっさと忘れたい記憶である。優等生などという言葉と無縁で、今でも地元を歩いていると「おう、たまいじゃないか。更生したな」と複数の大人から(私も年齢的には大人であるが・・・)挨拶のように言われる私には無理のないことである。

歴代の私を教育した学校の先生にとって、私との思い出などさっさと記憶から消し去りたいに違いない。逆に私も同様で学校の先生との思い出などさっさと忘れたい記憶である。優等生などという言葉と無縁で、今でも地元を歩いていると「おう、たまいじゃないか。更生したな」と複数の大人から(私も年齢的には大人であるが・・・)挨拶のように言われる私には無理のないことである。 ガキの頃、クリスマスイブは人生で最も重要で、楽しみな日だった。12月に近くなると新聞広告におもちゃの広告が入るようになる。それを見ると、「んー、ついにやってきたね12月・・・」などと気合を入れるのである。

ガキの頃、クリスマスイブは人生で最も重要で、楽しみな日だった。12月に近くなると新聞広告におもちゃの広告が入るようになる。それを見ると、「んー、ついにやってきたね12月・・・」などと気合を入れるのである。